马太福音 第5章 概览

上图:从加利利海看八福山。传统认为这座迦百农附近的小山就是主耶稣登山讲论天国八福的地方,现在山上有一座纪念教堂。

今日经学家大都承认马太福音5-7章记述的“登山宝训”与路加福音6:20-49极简短的记述相同(马可福音与约翰福音没有记载这篇教导)。所谓“登山宝训”,是因为按马太福音此篇宝训是在加利利一座山上宣讲的。虽然在路加福音6:17 说是“站在一块平地上”讲的,但彼此并不矛盾。有许多理由说二圣史的这篇教导是相同的:第一,同样的听众。第二,都是“以真福论”开始。第三,道理的本质相同。第四,结论相同。

这篇宝训,的确堪称为基督教会的“宪章”。在解释这篇宝训之前,为明了它的价值,有几点必须先提出来讨论:即宣讲的时间与地点,宝训的范围,总旨与分析。

一、时间与地点

按大致以编年记事的路加福音,此宝训是在拣选十二使徒以后讲的(路加福音6:12-16,参阅马可福音3:13-19)。按一般学者的意见,此篇宝训应该是讲于公元28年6月。马太福音记述拣选使徒是在以后,即在10章开始。这种差异,也不算得是什么难题,因为马太福音是以纪事为主,编年为次。 对地点问题应当知道:

- 一定在加利利,而且是在离迦百农不远的地方,这由上述的事(另外由马可福音2:1-13,3:17),和宝训以后所发生的事,可以证实(参见路加福音7:1,马太福音8:5)。

- 按马太福音5:1,8:1是在一座山上,按路加福音6:17是在一块平地上。二圣史的说法,有无矛盾之处?绝对没有。不但没有矛盾,而且二者的说法完全可以调和。圣奥古斯丁解释的很 好。他说:耶稣很可能是在一个山坡的平地上讲道,那平地能容纳很多的人。至于是什么山,或这块平地叫什么名字,圣史没有提及,历来对这地方的传说也不一致。 在这许多传说中有两个意见比较可靠:一说是在现今的冈哈廷(Qarn Hattin),即在由拿撒勒至提比利亚城途中(离迦百农约十五公里)。另一说(似乎更为可靠),是在 临近的塔布加(Tabgha), 此地拜占庭时代名为赫塔培贡(Heptape gon,即七泉之意)的山冈上。此山冈在迦百农北仅二三公里。 在这山冈上曾发现一座拜占庭时代的小堂,此小堂大概即为纪念“真福八 端”而建立的。

塔布加五饼二鱼堂。

五饼二鱼堂祭台前的五饼二鱼马赛克像

首牧彼得堂

二、宝训的范围

耶稣此次在山中所讲的,可以说一定不是马太福音中现有的形式。 圣史日后追述这篇道理时,一定自不免有所遗漏,缩短和倒置之处,甚至把耶稣在别的时间所讲的也插入此处。 这些插入的部分,若拿来同路加福音所记述的互相对照,即可证明路加在别处记的,玛记在此处。 有许多事显然是耶稣在其他环境中所讲的:如“主祷文”,按马太福音6:9-13是在此时讲的,而路加福音11:1-11所记,按时间和地方与马太不同。有学者就认为:马太福音5:13-16,18,19,25,26;6:7-15、19-34;7:7-11、22、23似乎都是插入的部分。但是圣史如何能随意插入?这是否违犯历史的真实性?圣史如此做,决不违犯历史性,因为这是属于圣史的“纪事”的体例。那些似乎是插入的部分:

- 的确也是耶稣所讲过的,虽然是在其他场合中讲的。

- 绝对没有歪曲了“登山宝训”的意义,而且有时使“登山宝训”的意义更为明显。

- 使耶稣有关他的国所讲的总纲要目,意义更为完全。

圣史所插入的部分,也是在默感的引导下写成的,因而,所有的经义也是圣灵所愿有的经义。 在本篇宝训的注释上完全依循圣史所写的,加以解释,在宝训的不同段落上,不作任何割裂。

三、总旨

在这篇“登山宝训”中,可以说,我们有了耶稣全部宣讲的菁华。但是我们不应当言过其实, 因为这篇宝训中没有包括耶稣所讲的一切;我们也不应当说这篇宝训是耶稣全部道理的总纲, 比方在这里没有讲到救赎、圣事、教会的组织等问题;又比如此处应当遵守的诫命和劝人可行的劝谕,就不如福音其他部分辨别的那样清楚。然而这篇宝训,如圣奥古斯丁所说的:凡热心默想马太所记的这篇宝训的,会获得有关良好风化,及教友生活的典型;因此,这篇宝训可以说是基督主义的宪章,因为基督教会的许多应信应守的事,都是依据这篇宝训中的大原则。所以这篇宝训的总旨是:耶稣来是为在世上建立上帝的神国。这“神”国正与“肉”国相冲突(约翰福音6: 63)。耶稣所立的这个国具有一种新精神,这种新精神专为反对世俗的和法利赛人的精神。如此说来,基督的精神是相反旧约的律法了?不。因为耶稣不是来废除律法,而是来成全律法,使律法因这新精神成为有生命的律法。 这新精神要人善良、大量、忠直、纯朴,尤 其诚实、明智和积极的博爱。一切都要建立在爱的观点上:上帝是极爱人的父,为子女的也应当效法上帝所有的爱。上帝在旧约中藉先知向百姓所要的,比现在藉圣子所要的轻而且少。

四、结构与分析

对于这篇宝训的结构,不容易看出;对它的分析,学者也不一致。依据最近对此问题极有研究的圣加伦的分析(St. Gallo):这篇宝训分为小引(天国八福,5:1 -16),主题(分为四个各有其中心思想的部分:5:17 -37;5: 38-6:34;7:1-11;7:12-23),结论(7:24-29)。这完全像是层次分明的演讲应有的分析。但是依我们的观察,这分析未免矫揉造作。天国八福虽然是在讲演的开始,但似乎不能说是讲演的绪言;相反的,而是这篇讲演的“中心思想”。在这全篇讲演中,似乎不能理出一个段落分明的分析,因为有些部分彼此不相从属,好像是各自独立。大体上虽说有联络和一贯,但不能说一切都是上下紧凑,天衣无缝的。 全部讲演的系统似乎应当有以下的分析:一开首即是天国八福(5:3-12),从这些真福中即可看出耶稣的新精神与犹太人的精神有天渊之别。 ——天国八福之后有一小段,与上下不很紧凑,是论基督的门徒与世界的关系(5:13-16)。随后论新精神完成旧律法的各种例子(5:17-48)。以后论反对外表和伪善的那种新精神,即:

- 在施舍上的新精神 (6:1 - 4) ;

- 在祈祷上的新精神 (6:5 - 13 ;“主祷文”和以下的话(6:9-15),似乎是插入的,因为断了以下的联 络);

- 在禁食上的新精神 (6:16 - 18) 。这以后有一段插曲,论耶稣新精神的要求:要人善用自己的财物并依靠上帝的照顾(6:19-34)。然后论应戒避的所讲的几个劝言(7:2-6;7:7-11“论祈祷应有依靠”一段,似乎与上下文脱节),及论实际生活应守的警戒(7: 12-23)。最末以比喻作结(7:24-27)。

对此篇讲演的每段与细目,参5-7章所有的注释。

- 5:1 耶稣看见这许多的人,就上了山,既已坐下,门徒到他跟前来,

- 5:2 他就开口教训他们,说:

1-2 两节是“登山宝训”的小引。对讲演的时间和地点参阅本章前要义。圣史在这篇冗长的讲演以前,只简略地说:“耶稣看见这许多的人,就上了山”。马可与路加也论及此次上山的事,但 他们说耶稣上山是过夜祈祷,第二天清早由门徒中拣选了十二位使徒(路加福音6:12-13),以后与才选的使徒下到半山的平原上其余的门徒和大批群众就上来听他讲道(路加福音6:17,参见马太福音7:28)。耶稣“就开口教训他们”,“开口 ”二字是对这篇长讲演,加重语气的说法。“他们”二字,特别指示使徒和门徒,因为这篇宝训主要的还是向他们讲的(路加福音6:20a)。

- 5:3 “虚心的人有福了!因为天国是他们的。

上帝耶稣一开头就直截了当的宣布了“天国八福”。这“天国八福”, 也有学者主张为“天国九福”,不过普通合计为八端,因为11节的“福”仅是上一个的引申(10节)。按路加福音仅有“天国四福”,与四个祸相对。

耶稣所说的“有福了”一词, 在旧约中是有其根据的(诗篇112:1;119:1;箴言3:13;8:34;便西拉智训14:1)。耶稣连续宣布的八个“福”,的确是为他建立的天国所定下的新宪章。这八个崇高的论说完全反对世界上的精神。首先占有天国的是“虚心的人”,即心中贫穷的人。耶稣所论的这等人实在是没有世财世物,一贫如洗的人(与路加福音6:24所说的富人相对)。但是一贫如洗还不够,还应甘心情愿作贫穷人,才是耶稣所说的“有福了”。若是富人不贪恋钱财,又按上帝的旨意善用钱财周济贫困。这样的富人也可以列在这等有福的人内。

- 5:4 哀恸的人有福了!因为他们必得安慰。

第二个福,按少数古抄卷和拉丁通行本,把第三个作为第二个,但按大多数古抄卷是今中文译本所有的次序。“哀恸的人”是那些确实有理由哭泣的人,他们是那些能忍受一切世苦,而不怨天尤人的人。“因为他们必得安慰。”看 !耶稣怎样解决了世界上的痛苦问题。他的观点是来世,那时他们的忧苦要变为喜乐(约翰福音16:20)。相反地,那些今世欢笑的,要哀恸哭泣(路加福音6:25)。

- 5:5 温柔的人有福了!因为他们必承受地土。

“温柔的人有福了!”所说“温柔的人”是那些顺从上帝安排,忍受一切困难,对人温和、宽恕、和悦、并谦逊的人。耶稣即是温良的最高典型(11:29)。“必承受地土”(诗篇 37:11),圣经的这个用语,本指占有应许之地,即巴勒斯坦。 这许地是弥赛亚国度的预表,因此“占有地土”,即是参与弥赛亚国度。此“福”,路加福音没有记载。

- 5:6 饥渴慕义的人有福了!因为他们必得饱足。

“饥渴慕义的人有福了!”路加福音无“慕义”字。仅说:“ 你们饥饿的人有福了!”又就其相对方面说:“你们饱足的人有祸了!”(路加福音6:25)。因此,这里所论的是肉身的饥饿,马太福音用 “慕义”字,旨在表示单单受饥渴本不是获得真福的充分条件,就 是说,谁若不知道或者轻视精神的食粮(约翰福音4:14、34),不能算为有福的人。 所以,最重要的是完全顺从上帝的圣意,渴慕随从上帝的圣意,才应是我们的真饥渴。“因为他们必得饱足”, 是说在天国一切都是富余的,一无所缺,他们的渴望完全可以得到满足。

- 5:7 怜恤人的人有福了!因为他们必蒙怜恤。

“怜恤人的人有福了!”怜恤人的人,大抵是那些对陷于各种苦难者表示同情的人,譬如:救助各种不幸者,宽恕罪人,施安慰,行施舍,周济贫乏等等,包括神形一切哀矜(神哀矜就是解人疑惑,教导愚蒙,劝人回改,安慰忧苦,赦人侮辱,忍耐磨难,又为生者死者祈求。形哀矜就是饥者食之,渴者饮之,祼者衣之,收留旅人,照顾病人,探望囚者,埋葬死者。)。“因为他们必蒙怜恤”,就是上帝要怜悯他们,赦免他们的罪,把天国赐给他们(25:34-36)。本福与以下两个福,路加福音没有记载。

- 5:8 清心的人有福了!因为他们必得见上帝。

“清心的人有福了!”此处是论那些保持灵魂洁净,不受罪恶、偏情和肉欲沾污的人。这种清心的人,心灵是洁净,决不是法利赛人所注重的外表和律法的洁净(23:23-28)。 “他们必得见上帝”,就是说:或在现世因认识和热爱而得见上帝,或者另外在来世享福时,要面见上帝(哥林多前书13: 12;约翰一书3:2)。

- 5:9 使人和睦的人有福了!因为他们必称为上帝的儿子。

“使人和睦的人有福了!”即那些推动、增进、传播、散布和平的人,并不正是指那些平息争端的和事老,而是指那心中具有和平,并因他和平的性格成为兄弟间和睦平安连系的人。 “因为他们必称为上帝的儿子”一句, 按希伯来文的语法,即谓:他们要是,或要成为上帝的子女。的确,他们堪当这样的称呼, 因为他们所效法的上帝是和平的上帝 (哥林多后书13:11);所效法的基督,是来给世界送和平的基督(路加福音24:36;约翰福音14:27)。

- 5:10 为义受逼迫的人有福了!因为天国是他们的。

“为义受逼迫的人有福了!”“义”一词,在此指真美善,并一般的德性和宗教。为了这样的原因受迫害的人,才是有福的。世人迫害基督的信徒(提摩太后书3:12),迫害使徒,有如迫害了基督 (约翰福音15:18)一般,正如古时该隐迫害了亚伯(创世记4:8)。这是为什么?就是为了“义”,因为义人的行为就是恶人行为的判决(约翰一书3:12)。“天国是他们的”,耶稣用这句话开始了他的天国八福,现今又用这句话来结束。弥赛亚国度不是为迫害人的,而是为受迫害的人建立的。

- 5:11 人若因我辱骂你们,逼迫你们,捏造各样坏话毁谤你们,你们就有福了!

- 5:12 应当欢喜快乐,因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知,人也是这样逼迫他们。”

11-12两节是八福末端的引申,路加福音6:22-23也有类似的话。马太福音所记的这些话也是耶稣直接对使徒和门徒们说的(因为用的是第二人称):“你们就有福了!”耶稣向他们预言了各种迫害:他们要受人辱骂,逼迫,毁谤,被逐出会堂,被视为无赖及异教徒,他们受这一切迫害是“人为人子”原故(路加福音6:22)。虽然他们身受迫害,但是正为了受迫害,他们才该“欢喜快乐”(使徒行传5:41)。耶稣给他们说了两个应当欢喜的动机:

- 因着这样的迫害要相似旧约的先知(10:41;13:17;23:34),因为他们都受了迫害(希伯来书11:4-40)。

- 因为他们在天上的赏赐是大的(罗马书8:18)。路加福音6:26 人都说你们好的时候,你们就有祸了!因为他们的祖宗待假先知也是这样。正好与此处的思想是相反的。

- 5:13 “你们是世上的盐。盐若失了味,怎能叫它再咸呢?以后无用,不过丢在外面,被人践踏了。

马太记“天国八福”以后,由13-16节按闪族行文的体例,又并列了耶稣有关使徒和门徒所说的两段话。按路加福音14:34-35;11: 33,这两段话是在其他两个机会上说的。 “你们是世上的盐”这一句是隐喻,但以下的话,立刻便转为比喻。盐本是调味与防腐的东西,因此马可福音9:50 说:“盐本是好的”。 但“若失了味”(这是很可能的事,特别是盐,若制的不纯,会因潮湿而失了咸味),不能使它再成,或恢复它调味的本来力量,因而成了完全无用的东西。按路加福音14:35说它对土壤和粪料也全无益处。人只有像抛别的废物一样,抛在路上任来往的人践踏(近东的人常是如此)。耶稣说的这个隐喻和比喻是说明门徒应用善言善表,教导感化别人,免为恶习所腐化。但是更警戒门徒不要自己腐化;否则,不但自己成了无用之人,而且还要受人的轻视,并遭受永罚。

- 5:14 你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。

- 5:15 人点灯,不放在斗底下,是放在灯台上,就照亮一家的人。

- 5:16 你们的光也当这样照在人前,叫他们看见你们的好行为,便将荣耀归给你们在天上的父。”

14-16三节,耶稣又说了另一隐喻和所转成的比喻。“你们是世上的光”(隐喻),因为你们就像“建立在山上的城”。按巴勒斯坦的城市村庄多建立在山顶上。又说他们像点着的灯。点灯不是为放在地窨子里 ( 路 11:33) , 也不是为放在斗底下(按“斗”是当时罗马的干粮器皿,此处只是指任何遮盖器),而是放在高处,“放在灯台上,就照亮一家的人。”(按巴勒斯坦平民的房屋大抵只有一间)这隐喻和比喻的意思是说明门徒应当藉善行的榜样,光照别人,好信仰真道。如此,“将荣耀归给你们在天上的父。”马太初次记耶稣称上帝为我们的父,以后耶稣多次用了这甘美的称呼,尤其他在“主祷文”内(6:9)曾教导我们以这甘美的称呼来祈求上帝。

- 5:17 “莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉,乃是要成全。

17-48节,圣史描述耶稣有如一位成全旧律法的立法者。耶稣在发言之前,先定了一个基本原则说:“莫想我来要废掉律法和先知。”“律法”和“先知”此处是代表全部旧约和旧约的一切诫命与礼仪。 “律法”即是希伯来文的“托拉”(Thora),亦即摩西五经。“先知”即希伯来文的 “乃彼因”(nebi’im),此处是指所有其他的旧约经书。耶稣身为弥赛亚,不是来废除旧约,而是来成全,使旧约臻至完美成全的地步。旧约的律法包括教条部分,教规部分,教礼部分。耶稣藉着以后的启示补充了教条部分;藉着律法的真正解说及新诫命,补充了教规部分;最后他以圣事代替预像,补充了教礼部分(罗马书10:4;加拉太书3:24;歌罗西书2:17;希伯来书10:1)。以下所列的六个例子,都是属于教规部分的。

- 5:18 我实在告诉你们,就是到天地都废去了,律法的一点一画也不能废去,都要成全。

- 5:19 所以,无论何人废掉这诫命中最小的一条,又教训人这样做,他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命,又教训人遵行,他在天国要称为大的。

18-19节虽然可能是耶稣在另一种光景上说的(参见路加福音16:17)。但马太福音置于此处十分适当。“我实在告诉你们,”“实在”二字,福音中常见于发言的起头,而且是单单出于耶稣口中(“实在”,在约翰福音常作:“实实在在”)。“实在”二字仿佛是一种神圣的套语,暗含着起誓的意思。“就是到天地都废去了”, 即是几时有世界(24:35),“律法的一点一画也不能废去”,是说:律法既然是来自上帝,连最细小的一节也决不会失效。凡律法上所载的必须一一遵守(路加福音该处的语法虽不同,但是,意义是一样的)。 按“一撇” (yod) ,为希伯来文最小的一个字母,相当拉丁的“i”字母;“一画”是区别一字母与另一字母所有的钩,或撇等记号。所说“废去”,是说:忽略不守,或废除了“废掉这诫命中最小的一条”。“最小的一条”,暗示上节说的一撇或一画;“又教训人这样做”,就是教人也同样做去。“他在天国要称为最小的”:按此句为希伯来语风,等于说这种人虽不被拒弥赛亚国度之外,但他要成为最小的一个,丝毫没有价值。相反地,那恪守不渝,并教训人也守这些小诫条的人,要在弥赛亚的国度里成为大的。

“一撇” (yod)。

- 5:20 我告诉你们,你们的义若不胜于文士和法利赛人的义,断不能进天国。”

关于文士和法利赛人对律法的曲解,尤其关于他们纯外表守律法的事,耶稣隆重声明说:“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义”就是说你们除非更真诚更完备地恪守律法,你们的义德不会是内在的,因此也就不能进入弥赛亚国度。

- 5:21 “你们听见有吩咐古人的话,说:‘不可杀人’;又说:‘凡杀人的难免受审判。’

- 5:22 只是我告诉你们,凡(有古卷在凡字下加:无缘无故地)向弟兄动怒的,难免受审判;凡骂弟兄是拉加的,难免公会的审断;凡骂弟兄是魔利的,难免地狱的火。

耶稣由本节开始举出旧律法需要补充,而当由基督加以成全的例子。耶稣每举例以前,常用类似的话说:“你们听见有吩咐古人的话……只是我告诉你们……”。“听见有吩咐古人的话”,是指在会堂内所听过的律法的讲解。“古人”,是指最先接受律法的古代以色列人。 第一个例子:“不可杀人!”(出埃及记20:13;申命记5:17)违犯这律法的人, “必要把他治死”(出埃及记21:12;利未记24:17)。判处死刑,必须经过法庭,或经过犹太人的议会,或其他地方法庭的裁判。“只是我告诉你们,”,是说耶稣是真正的及新的立法者。旧律法用外面的刑罚仅能约束人外面的行为,但是新律法却约束人的内在行为,它的刑罚是灵性的。这个真理在本节内按照希伯来语风,以三句并行而渐进的句子表达出来:

- 向一个人“动怒”,已经是走向“杀人” 的第一步(约翰一书3:15);“难免受审判”,就是要到上帝的审判台前去受审。

- “凡骂弟兄是拉加的”(拉加,原文作 “Raca”,即“糊涂”,“无头脑”的意思)。谁若在争吵时骂这样的话,是重重地得罪人,因此“难免公会的审断”,即受比上边更严厉的裁判。

- “凡骂弟兄是魔利的”(魔利,这骂话大概是希伯来文的 “Nabal”即“坏蛋”,“无神论”的意思)。谁若说这样的骂话,得罪人尤甚,因此“难免地狱的火”。“地狱”原文作“gehenna”, 本是耶路撒冷城西南的一山谷名,希伯来文作“Ge-Hinnon”, 旧约中常称欣嫩子谷(列王纪下23:10 ;耶利米书19:6;尼希米记11:30),是古来向摩洛神行献祭,行人祭的地方。在那里抛弃被杀凶犯的尸体,或死了的禽兽,并在那里焚烧城中的垃圾,因此犹太人把这地方看作可怖和可诅咒的地 方,为此把这山谷名转借为“地狱”的意思(18:9)。

约 1900年的欣嫩谷。

- 5:23 所以,你在祭坛上献礼物的时候,若想起弟兄向你怀怨,

- 5:24 就把礼物留在坛前,先去同弟兄和好,然后来献礼物。

23-26节耶稣为反对“动怒”加了两个劝言:第一个劝言强调同仇人和好的责任。 耶稣如此重视对人的爱德,以致他把对人的爱看得比祭献还重要,“先去同弟兄和好,然后来献礼物”。

- 5:25 你同告你的对头还在路上,就赶紧与他和息,恐怕他把你送给审判官,审判官交付衙役,你就下在监里了。

- 5:26 我实在告诉你,若有一文钱没有还清,你断不能从那里出来。”

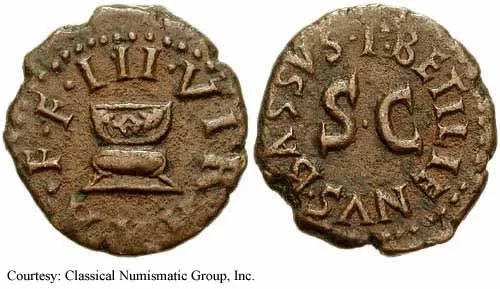

第二个劝言(见路加福音12:58-59,路加福音是在另一种光景说的)教训我们对争讼应当和解。这对于我们的灵魂也有莫大的裨益,是人得罪上帝后所应取的待人的态度。耶稣讲这些劝言,的确就像一个闪族人,喜欢藉用日常生活习见的比方,生动具体地刻划出来:若是你同一个人走路,在路上同他发生了争吵(多是为了钱的问题);还在路 上,你要设法同他和解,不要等到他把你解送到官府,因为很可能为了他的控告把你下在狱里,迫使你还钱,直等你交还了 最后的一文。按“一文”原文作“quadrans”,是罗马时代钱币单位中最小的铜钱名。在这个比方中有 “审判官”,“差役”,“监”,是法庭所用的名词,本来是指受审过堂的事,这里不过只是广义地贴在人死后所受的审判上。

奥古斯都时期的quadrans

- 5:27 “你们听见有话说:‘不可奸淫。’

- 5:28 只是我告诉你们,凡看见妇女就动淫念的,这人心里已经与她犯奸淫了。

第二个例子:“不可奸淫!”见出埃及记20:14;申命记5:17-18。此处所引的旧律法仅禁止奸淫的外面行为,但出埃及记20:17也曾禁止人心里存不洁的欲望。但是日后关于不洁欲望的禁令渐渐淡忘,不以之为坏。耶稣时代的法利赛人只把奸淫的罪限于交媾已遂的行为,耶稣在这里又把这诫命恢复它原有的纯全,说:“只是我告诉你们,凡看见妇女就动淫念的,这人心里已经与她犯奸淫了。”就是说:愿意由她得邪乐的,已在他心中犯了奸淫。 此处虽论男人说的,女人不用说,自然也应当遵守。

- 5:29 若是你的右眼叫你跌倒,就剜出来丢掉,宁可失去百体中的一体,不叫全身丢在地狱里。

- 5:30 若是右手叫你跌倒,就砍下来丢掉,宁可失去百体中的一体,不叫全身下入地狱。”

29-30两节耶稣提出克制及谨守五官作为戒避不贞洁的罪恶和贪愿的方法。耶稣所用的言词虽然十分严格,但不应照字面去懂,该看他的用意。“若是你的右眼叫你跌倒……若是右手叫你跌倒”就是若引诱你犯罪,“就剜出来丢掉,就砍下来丢掉。”耶稣说这话,一定不是命人割去自己的肢体,而是藉“眼”和“手”来指示我们所珍爱的东西,教训我们为保存永远有价值的事物,宁愿丧失我们所珍爱的东西:因为丧失一个肢体比带着那个肢体下地狱更好。对这两个比方,耶稣在别的光景上又讲过一次(18:8-9)。

- 5:31 “又有话说:‘人若休妻,就当给她休书。’

- 5:32 只是我告诉你们,凡休妻的,若不是为淫乱的缘故,就是叫她作淫妇了;人若娶这被休的妇人,也是犯奸淫了。”

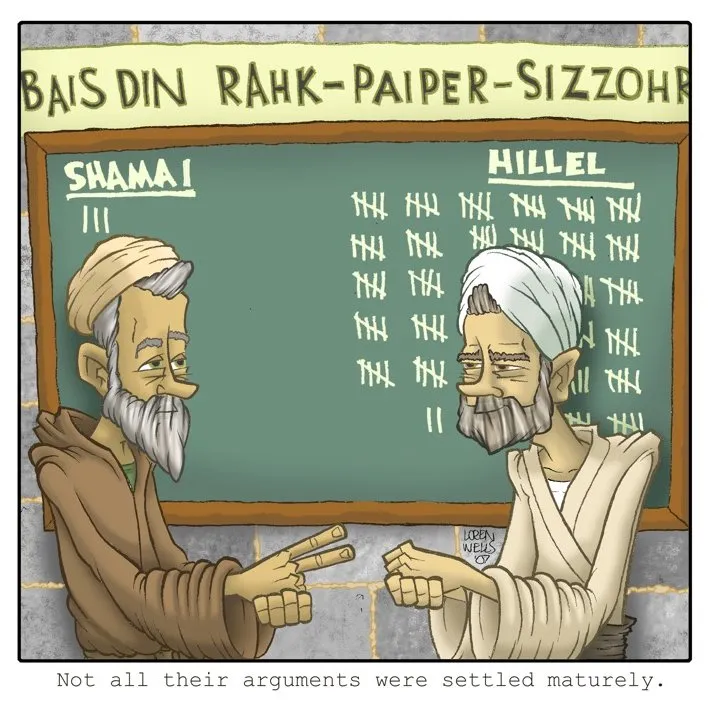

第三个例子:“人若休妻,就当给她休书。”见申命记24:1-4。为减少由离婚所生的恶果,摩西曾规定休妻的人,“该给她休书”。为了被休人的利益,休书上应写明休妻的原因。耶稣的时代,希幔派(School of Shammai) 讲解这项律法相当严格,他们坚持只能在妻子犯奸淫的事上才可写休书。但是希勒尔派(School of Hillel)则比较宽弛,主张以任何理由皆可以休妻(如妻子做饭时放盐过多,又如只要丈夫见到另一个比妻子更美的妇人等等)。然而新的立法者耶稣在这里完全否定了任何休妻的事。他说:“ 凡休妻另娶的就是犯奸淫。”(路加福音16:18)“就是叫她作淫妇了”(32节)。为什么呢?因为婚约决不可解除,因此丈夫若是另娶,就是犯奸淫,同时也是使前妻犯奸的原故。这端道理在新约中不但清楚,而且非常明白(马可福音10:10 -12 ;路加福音16:18;哥林多前书7:10-11等)。但是此处不能不谈一谈 32 节的“淫乱的缘故”这句话在解释上所引起 的大难题。按“淫乱”希腊文为 ποργεια 普通译作“邪淫”或 “奸淫”的意思。这个插句有什么意义呢?按一些学者的意见:耶稣在婚姻不可解除的事上,实在准许了一个例外,就是妻子犯了奸淫,丈夫可以休她。这一说决不能成立。有些学者把耶 稣的话(另外对19:9)分开来说:耶稣恢复了婚姻原始的不可解除性,但对于给休书一事,只是在妻子犯奸的原故上暂时许可离异。他们这一说与希幔依派所主张的相似。若以耶稣在此处是新的立法者,这一说看来就不能成立。圣耶柔米另外有一种解释,他说:耶稣宣布了婚约的不可解除性,但如果妻子与人通奸,却准丈夫与她“分居”。圣耶柔米的见解几乎是解经学者普通的主张。 然而这见解至少我们以为与上下经文不合,另外原文的“休”字(或译作“解除”),在一 个情形上,决不能有“离婚”和“分居”两种意义。 现在有人认为,ποργεια 一词在此处为律法名词,与犹太文士所用的“zenut”意义相同,即“私娼”或“姘居”之意,指假的、无效、违法、不规矩的婚姻;换句话说:就是本处所说的“姘居”。所以耶稣对婚姻的不可解除性,在这里并没有定下一个例外,只不过用“除了姘居外”的插句,提到了不法的结合(这种结合就外表上看,许多人以为是婚姻 )。 如有这种情形,不但能,而且应当分离(因此,不能说是离婚,因为实在不是婚姻)。

希幔和希勒尔

- 5:33 “你们又听见有吩咐古人的话,说:‘不可背誓,所起的誓总要向主谨守。’

- 5:34 只是我告诉你们,什么誓都不可起。不可指着天起誓,因为天是 神的座位;

- 5:35 不可指着地起誓,因为地是他的脚凳;也不可指着耶路撒冷起誓,因为耶路撒冷是大君的京城;

- 5:36 又不可指着你的头起誓,因为你不能使一根头发变黑变白了。

- 5:37 你们的话,是,就说是;不是,就说不是;若再多说就是出于那恶者(或译:就是从恶里出来的)。”

第四个例子:“不可背誓”(利未记19:12),“所起的誓总要向主谨守”(民数记30:3;申命记23:22)。旧律法禁止发假誓,命令人严守向上帝所发的愿。这律法一定很好,但犹太人为规避这两条诫命,在发誓及誓愿上故意避去上帝的名字,用受造物的名字来代替(如天、地、耶路撒冷、我的头)。 耶稣斥责他们这个习惯,遂教训自己的门徒“什么誓都不可起”,也不要用那些受造物的名字,并说出不要用那些名字的理由:因为上帝是万物的创造者,用那些名字发誓,等于实在发了誓。因为“天”是“上帝的座位”(以赛亚书66:1);“地”是上帝的“脚凳”;耶路撒冷是“大君王的城”即上帝或弥赛亚的城(诗篇48:3;撒迦利亚书9:9);“你的头”是上帝造的,属于他(对你的头, 你没有什么权柄)。应当知道,此处耶稣并不禁止人应用发誓,而是禁止人滥用发誓;如有充足及重要的理由,仍是准许发誓的(罗马书1:9;哥林多后书1:23;启示录10: 6等)。耶稣为叫人避免发假誓的危险,劝人说话要简单诚实: “你们的话,是,就说是;不是,就说不是”(参考雅各书5:12),就是照实情承认或否认。“若再多说就是出于那恶者”。按“恶者” 亦可译作“邪恶”,即说谎的始祖魔鬼,因为他教训人,引诱人 说谎话。所以我们人应当学着不说谎言,这样,便没有发誓的必要了。

- 5:38 “你们听见有话说:‘以眼还眼,以牙还牙。’

- 5:39 只是我告诉你们,不要与恶人作对。有人打你的右脸,连左脸也转过来由他打;

- 5:40 有人想要告你,要拿你的里衣,连外衣也由他拿去;

- 5:41 有人强逼你走一里路,你就同他走二里;

- 5:42 有求你的,就给他;有向你借贷的,不可推辞。”

第五个例子:“以眼还眼,以牙还牙”(出埃及记21:24;利未记24:20;申命记19:21)。这条旧律法是对报复加以限制:就是说人由报复可以加于对方的害,不得越过他本人所受的害(这律法称为“报复律”,罗马人称为“Ius talionis”。耶稣为反对这条严厉的古律法,提出一个“宽恕”的新原则。圣保罗在他致罗马人的书信中,把这新原则解释得非常好。他说: “你不可为恶所胜,反要以善胜恶。”(罗马书12:21)不过应知道此处所论的是加于我们个人的害;耶稣并不禁止人对抗无理的侵犯,也不禁止人攻击社会人群的仇敌,尤其对于保卫上帝、教会和真理的权利时。因此耶稣这条新原则应当特别审慎运用。耶稣此处举出五种受害人的例子(路加福音6:29-30仅举了四个):

- 论那被打了右脸的人;

- 论那被夺去内衣的人;

- 论那受胁迫或被强制走一里路的人(即指被兵强征去服役的人);

- 论那被强索财物的人;

- 论那借出而难得到偿还的人。

耶稣在每一个例子上所说应行的事,并不是严格的诫命,而是为得灵性更齐全的劝言。 可是不准复仇这个原则仍是一条诫命;不过,如果我们能宁愿再受侵害,而不愿加害于人,这为我们当然更有裨益。路在此段未加“你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人。”(6:31)作此段的结论。这结论正是基督徒爱德的金科玉律,马太福音将此结论置于“登山宝训”之末 (7:12)。

- 5:43 “你们听见有话说:‘当爱你的邻舍,恨你的仇敌。’

- 5:44 只是我告诉你们,要爱你们的仇敌,为那逼迫你们的祷告。

第六个例子:“当爱你的邻舍”(利未记19:18)。本节的后半句 “恨你的仇敌”虽不见于旧约书中,但由文士们日后为避免犹太民族染受敬拜假神的恶习,所规定的对待外邦人的规律上,很容易演绎出来。按“邻舍”一 词,为犹太民族仅指本国人民而言。此外,应当知道,“恨你的仇敌”一句,大概并不是指真正的恼恨,而是指爱的程度很淡,或者指没有义务去爱的意思(见10:37;路加福音14:26)。不论怎样,耶稣目前颁布了“新命令”(约翰福音13:34;15:12),说:“要爱你们的仇敌。”这个爱应当是真实的,赤诚的,且应及于迫害自己的人:“为那逼迫你们的祷告。”(按路加福音6:27-28 还有“恨你们的,要待他好”,“凌辱你们的,要为他祷告”二句。路加福音此二句后窜人拉丁通行本的马太福音中,大多数的希腊抄卷无此二句。)“咒诅你们的,要为他祝福!” (路加福音6:28)看 !基督徒的真爱即在于此。

- 5:45 这样就可以作你们天父的儿子;因为他叫日头照好人,也照歹人;降雨给义人,也给不义的人。

- 5:46 你们若单爱那爱你们的人,有什么赏赐呢?就是税吏不也是这样行吗?

- 5:47 你们若单请你弟兄的安,比人有什么长处呢?就是外邦人不也是这样行吗?

耶稣举了三个爱仇人的动机:

- “这样就可以作你们天父的儿子”,父用太阳及雨露,不分善恶,照顾所有的人。

- 好使我们在天上获得赏赐,因为只爱友人,有时只是自然的爱,多次是为了个人的利害: “就是税吏不也是这样行吗?”

- 好使我们因更高超的齐全与外邦人有分别,因为外邦人平常也问候友人。我们应当作些超过他们的事情,必须把我们的爱及于我们的仇人。

- 5:48 所以,你们要完全,像你们的天父完全一样。”

本节耶稣给我们指出修成全的一个理想,作为本段的结论。“像你们的天父完全一样”,这理想实在是崇高,是无界限的。我们固然永远不能达到父所有的完全(父的完全是他必然有,且自永远有的),但是我们应当竭尽我们的能力向往这个理想,时常勉力接近这个理想:“你们要完全,像你们的天父完全一样。”(参见利未记11:44;申命记18:13。)“完全”此处用了两次,按路 6:36 全作“慈悲”,但“完全”一词,意义更为完美。