马太福音 第25章 概览

十童女的比喻

- 25:1 「那时,天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。

十个童女的比喻不见于马可福音与路加福音,但在他们所记的福音中,却也有几处与此比喻相同的教训(马可福音13:35;路加福音12:36;13:25)。在解释这比喻以前,我们不妨简略介绍巴勒斯坦一带,当时一直到现在,尚流行的结婚习俗。闪族人结婚,接连七天举行庆祝(创世记29:27;士师记14:12;多比传11:21);最后一天更为热闹。前几天新郎与新娘各自在家举行庆祝,且多半是在夜间。到了夜间凉爽的时候, 新郎同他的男性朋友,新娘同她的女性朋友,各在家中联欢取乐。到了最后的一个晚上,新郎与自己的朋友,静悄悄地向新娘的家里进发。新娘在自己的家里,盛装等候,有女友在旁照料陪伴。新郎来了,她们就唱歌迎接。新娘要到新郎家,她们也一路歌声相送。新娘预备好了以后,就有人在门外等候守望,一见新郎来到,就大声喊:“新郎来了!”新娘的朋友就唱着歌,提着灯出来迎接新郎,引新郎到新娘房内,然后再整队向新郎家中进发(玛喀比传上卷9:37-39),一路歌声不绝;到家后就关上大门,举行婚礼,设宴款待宾客,直闹到深夜,才尽欢而散。这是当时盛行的风俗,但也有仍然依照古时的习惯,在新娘家举行婚礼婚宴的(士师记14:10-18;多比传6:13;8:19)。直到现在,在一些阿拉伯的部落中,还有这样的风俗。这比喻既是以民间的婚礼为背景,所以我们对于当时民间结婚的风俗,不能不有个概念,但不能全依照当时的婚姻习俗,来推论这比喻的含义,因为在这里不是讲民间的习俗,而是以民间的习俗晓谕人与天国的关系。为就合取譬的用义,自然有些地方,不尽然与民间习俗相同,明了了这一点,对于比喻中所能遇到的一些困难。自可迎刃而解。

1节“那时”是马太福音爱用来承上起下的一个字眼,此处却指前章最后所说的“那要来的一个时辰”。前章劝人要警醒,要预备,等待不知何时要来的主人。这一章内的两个比喻,与前章末所有的“仆人的比喻”,都是教训人应如何醒悟,等待主人的归来。耶稣在这里,并不是把天国比做十个童女,而是以十个童女出迎新郎的事,来比拟人应如何准备迎接,由天上乘云降来奠定王国的人子。童女是指结婚期内伴随新娘的少年女友,与现今所谓的伴娘相,非常相似。因为她们都是些尚未结婚的少女,所以称他们为童女。“十个”并非限定只是十个,而只是取譬时,要把她们分为两类,就假定她们是十个。“十”字表示成数,所以以十个童女来代表整个人类。“拿着灯”,因为婚礼是在夜间举行,所以不能不带上灯,一来用以迎接新郎,二来婚礼完毕,半夜回家时,也有灯照路。这些灯平常都是泥烧的,式样大小,虽随时代而变,但大体上都是中圆两头略尖,正中有一圆口,用以灌油,前有嘴,后有把。在所发掘的古墓中,常发现一些泥烧的灯。出门时便装上灯罩。婚礼最后一天的夜里,童女结队提灯迎接新郎,护送新娘,是婚礼中最精彩的一段,所以耶稣拿来取譬立论。第一节是整个比喻的枢纽,所以立刻点出这十个童女,是准备迎接新郎。有些古抄卷和所有拉丁与叙利亚译本,都作“……迎接新郎和新娘”。如新郎在新娘家举行婚礼,就不必再提新娘,因为新娘已在家中。但当时的风俗,多半是新郎到新娘家,迎接新娘到自己家里举行婚礼的,所以有些古抄本增“和新娘”三字。但全比喻始终不提新娘。(耶稣所讲的婚宴比喻。绝少提及新娘。)并且重要的古抄卷都缺,所以这三字大概是后人根据希腊和罗马的风俗,而增补的。

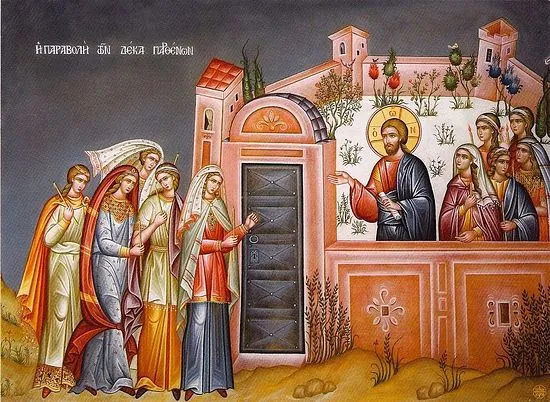

传统东方圣像:十个童女。

- 25:2 其中有五个是愚拙的,五个是聪明的。

- 25:3 愚拙的拿着灯,却没有带油;

- 25:4 聪明的拿着灯,又盛了油在器皿裏。

2-4愚拙与聪明的分别,由3、4两节看来,全在于她们办事有没有打算:愚拙的见灯里满了油,就不打算带油了。聪明的却不然,灯里虽然满了油,仍随身带上油。油壶有可添的油,就不怕新郎迟到。新郎自然是耶稣自己(22:1、2),新娘即是圣教会(启示录19:6-9)。这十个童女,代表整个圣教会的人,为此比喻内,就不必提及新娘了。

- 25:5 新郎迟延的时候,她们都打盹,睡着了。

- 25:6 半夜有人喊:『看,新郎来了,你们出来迎接他。』

- 25:7 那些童女就都起来挑亮她们的灯。

- 25:8 愚拙的对聪明的说:『请分点油给我们,因为我们的灯要灭了。』

- 25:9 聪明的回答:『恐怕不够你我用的;你们还是自己到卖油的那裏去买吧。』

耶稣最后来接他的新娘(圣教会)时,这十个童女就要出来,迎接新郎,伴随新娘进新郎的父家举行婚筵。但新郎几时来,她们却不知道,为此应该时时准备停当。至于新郎何以迟迟不来,比喻中没有说出;无疑的,这是暗示耶稣第二次来临,并不是很快的事。新郎迟迟不来,是这比喻的关键,有了这一迟延,才可看出童女的智与不智,引出下面一大段文章。十个童女为新娘的婚事,日间已忙了一阵,到了夜里等久了,是容易瞌睡的。但她们的灯仍然点着,怕新郎忽然来了,赶不及准备。童女睡了,也不能算是她们的过错,因为聪明的也睡着了。愚拙童女的过错,不在于她们睡觉,而在于她们事先没有充分的准备。新郎迟到,也只能迟到半夜,否则,就要改日结婚了。由此可见,耶稣之来不但晚,而且必然很晚。快到半夜,人想新郎不会来了的时候,他竟然来了。十个童女由梦中惊醒,第一件注意的事,自然是她们的灯。愚拙的见自己灯里的油快完了,就向聪明的借油;而聪明的说:怕彼此都不够,要她们自去另买。聪明的童女也只能如此答复。这就是她们的聪明:事前有准备;正当其事时,更不容宽松。“不如你们自己到卖油的那里去买吧。”这是解决问题最妥当而又最彻底的办法。人得救与否,全在于自己,外来的帮助,于他有利与否,须看及时不及时:如不及时,到头还是于事无补。所以人该及时救自己的灵魂,这是下数节的意思。

- 25:10 她们去买的时候,新郎到了。那预备好了的,与他进去共赴婚宴,门就关了。

- 25:11 其余的童女随后也来了,说:『主啊,主啊,给我们开门!』

- 25:12 他却回答:『我实在告诉你们,我不认识你们。』

- 25:13 所以,你们要警醒,因为那日子,那时辰,你们不知道。」

愚拙的童女去买油的时候,新郎来到了,预备好了的聪明童女,就提着灯迎接突然驾临的新郎。新郎进来以后,门就关上了。10节与2节前后相映:五个愚拙的正赶着去买油,五个聪明的正忙着迎接新郎。及至愚拙的买油赶回来,门已关上了。她们虽在外面恳求,然而所得的答复是“我不认识你们”。这句毫无情面的话,显然暗示最后的审判(7:21-23;路加福音13:25、27)。也有圣经译本在“我不认识你们”后有“门遂关上了”一句,即谓已成定局;“我不认识你们”,即谓你们没有名分参加我的婚宴。为此准备迎接新郎的,不但要有灯,而且也要备油。灯指的是信德,油指的是对上帝对人的爱德。有信德而没有爱德,就如有灯而没有油,信德也失去了效用(7:2123;雅各书2:14-26;约翰一书2:4-6)。五个愚拙童女,就因为缺少了油,而耽误了迎接新郎的良机;人如缺少了爱德,仍然救不了自己的灵魂。但是我们却不能由这个比喻,就断定有一半数的人,不得救灵魂,因为这不是耶稣划分她们的本意;就如她们虽然是童女,但全比喻却不注重她们的童身,所以不能由此断定,凡要参加天国婚宴的,就非保守童身不可。新郎——耶稣是一定要来的;但几时来,却不知道。惟其如此,就该常有准备。所以13节总结说:“你们要警醒。”“警醒”二字,并不是指守夜不寐,而是指该常准备(参见前章42节和44节)。不知道的“那日子”,即前章36节所说的,惟独天父知道的公审判的日子;不知道的“那时辰”,即前章44节所说的人子第二次要来的时辰。这虽是指耶稣要降来的那一天,那一时辰,但人读来,总不免要联想到自己死亡的日子和时辰,因为死亡引人进入永远。死亡何时来临,人却不知道,所以该常准备。这也是这个比喻,给我们每人的好教训。

按才受托的比喻( 路 19:11-27 )

- 25:14 「天国又好比一个人要出外远行,就叫了仆人来,把他的家业交给他们。

这个比喻与路加福音19:11-27所述的一个贵胄去远方,给他的仆人“弥拿”的比喻很相似。自古以来,学者间就分为两派:(a)一派谓:马太福音与路加福音所有,是一个比喻的两种记述;(b)另一派却说:截然是两个不同的比喻。近来的学者,多半主张是一个比喻,因为其中的含义,完全相同;所有不同之点,实不足以构成两个不同的比喻。除去首尾几节和所有关于贵胄去远地接受王位外(路加福音19:12、14、27),其他各节,大体相同。所以有些学者,以为路加福音把“弥拿”比喻嵌在某贵胄得国回来的比喻内,遂有这分别,事实上是一个比喻。十童女的比喻,是教训人要预备“油”,迎接夜里要来的新郎;“按才受托”的比喻,是教训人,要善用上帝所赏的恩典,到主人来时,论功行赏。所以前一个比喻,更注重吾主的降来;这一个比喻,更注重吾主的审判。为此马太福音在这一个比喻以后,立即述说审判之事。“油”既如上述,是指爱德的作为;这“按才受托”的比喻,即是教训人,应如何利用上帝的恩赐,去行爱主爱人的事,因为上帝审判世人时,不问别的,只问他如何为了上帝而爱了世人。

- 25:15 他按着各人的才干,给他们银子:一个给了五千( [ 25.15] 「五千」:原文直译「五个他连得」;16、20节同。),一个给了二千( [ 25.15] 「二千」:原文直译「二个他连得」;17、22节同。),一个给了一千( [ 25.15] 「一千」:原文直译「一个他连得」;18、24、25、28节同。),就出外远行去了。

- 25:16 那领五千的立刻拿去做买卖,另外赚了五千。

- 25:17 那领二千的也照样另赚了二千。

- 25:18 但那领一千的去掘开地,把主人的银子埋藏了。

这个比喻直接与上所述相连,所以马太福音紧接着说:天国“又好比一个人要往外国去……”。这要远行的人,自然是指耶稣基督,他快要受难受死,复活升天,升天以后,他要再来人世。仆人是指世人,尤其是指传教的人。他的财产,是指他给予人的超性的和本性的恩惠。这人在起程前,就把他的财产,分给他的仆人。按路加福音19:12、13,这位主人明明给仆人说:你们去做生意,直等我回来。马太福音只提三个仆人,八千两银子;三个仆人所领的也不一样。路加福音19:13却说是十个仆人,主人给了他们十个“弥拿”,每人一个。路加福音说出了这位主人的公平无私;马太福音却说出了这位主人办事的聪明,给多给少,全看仆人的本领:本领大的多给,也要他多赚;本领小的少给,向他要的也少。路加福音把仆人本领的大小,不放在领取的多寡上,而放在赚得的多寡上:能力大的,一个赚十个;能力小的,一个赚五个。他虽说是十个仆人,但到了算账的时候,也只提出了三个。这一切只是比喻的陪衬,话虽然不一样,但意义却是相同的。上帝对于自己的恩典,不管是超性的或是本性的,施与与否,施与多寡,及如何施与,全在乎他自己(哥林多前书12:4-11)。得恩典多的,不一定比别人更聪敏,更能干,也不一定常是更忠信的人。人负有什么使命,上帝必赏他足以应付自己使命的恩典。人应善用自己所得的恩典,去实践上帝赋予他的使命;埋没上帝的恩典,即是有失自己的职责,上帝必从严惩罚。所以得恩典多的,不应自负;得恩典少的,也不应气馁。

- 25:19 过了许久,那些仆人的主人来了,和他们算账。

- 25:20 那领五千的又带着另外的五千来,说:『主啊,你交给我五千。请看,我又赚了五千。』

- 25:21 主人说:『好,你这又善良又忠心的仆人,你在少许的事上忠心,我要派你管理许多的事,进来享受你主人的快乐吧!』

- 25:22 那领二千的也进前来,说:『主啊,你交给我二千。请看,我又赚了二千。』

- 25:23 主人说:『好,你这又善良又忠心的仆人,你在少许的事上忠心,我要派你管理许多的事,进来享受你主人的快乐吧!』

“过了许久……”没有说出一定的期限,暗示人子再来的时期没有一定的时候(马可福音13:32-37),并且为时必然很久远。多时以后,这位主人来了;不说“回来”,因为他的家不在这世界上(约翰福音16:28)。忠信聪明的仆人,常准备便当,主人几时来,就几时交账。主人见仆人善自处置他的财产,竟然多赚了一倍,就喜不自胜,赞不绝口,再也不提钱的话,只要他安享自己的快乐。从前他是仆人,管理的是主人的钱财;如今主人不把他再当作仆人,不要他再劳心劳力,经营他的产业,却要他坐享自己的福乐,与自己过同样的生活。把以前所得的几千两银子,与以后所享的福乐相比:前者实在小得不足道,后者竟大得无比。“可以进来享受你主人的快乐”,说“享受”,福乐仍是福乐,我还是我;这里又加了“进入”,说“进入”,福乐与我,我与福乐就如水乳交融,已化合为一。路加福音19:17-19说仆人赚了几倍,就管几座城,因为在路加福音,这位主人是位君王,所以有城市可以分封;马太福音既把这比喻放在“末世论”与审判之间,以主人之来为末世时的“再来”,所以这福乐,是指义人在审判后,所要享的永远的天福。

- 25:24 那领一千的也进前来,说:『主啊,我知道你,你是个严厉的人:没有种的地方也要收割,没有播的地方也要收获,

- 25:25 我就害怕,去把你的一千银子埋藏在地裏。请看,你的银子在这裏。』

- 25:26 他的主人回答他说:『你这又恶又懒的仆人,你既知道我没有种的地方也要收割,没有播的地方也要收获,

- 25:27 就该把我的银子放给兑换银钱的人,到我来的时候可以连本带利收回。

- 25:28 把他这一千夺过来,给那有一万( [ 25.28] 「一万」:原文直译「十个他连得」。)的。

- 25:29 因为凡有的,还要加给他,叫他有余;没有的,连他所有的也要夺过来。

那领了一千两银子的,论理他也该另外赚到一千两银子,但是他懒,不愿劳心劳力,就把主人的银钱埋了,没有赚得一分利息。主人来了,他又不能不交账。他交账时,要替自己辩护,就说主人苛刻、贪财、剥削:没有种的地方要收割,没有散的地方要聚敛(后一句的意义不甚明显,大概是指放账取利而言),所以他“怕”,就把主人的钱埋了。这仆人想用“怕”来粉饰他的懒惰,推卸他的责任;并且谓他之所以“怕”,全出于主人太苛刻,所以他敢对主人说:“看,你的还是你的。”这句话出于受主人恩赐者的口里,是怎样的无礼骄横!主人待他并不刻薄,主人只给了他一千两银子,是因为他只有领受一个的才能;主人向他所要的,也只是一千两银子的利息。何况钱本是主人的,主人给了他,原是看得起他,要他去运用自己的才能。如赚了,不但连本带利都归于他,而且还要提拔他,做自己的座上客,享自己所享的福乐。对这样厚道的主人,尚不知尽忠报爱,反诬陷主人苛刻,实在是个没良心的恶仆。主人不与他辩论,只就他的口供来判断他的罪。上帝赏人恩惠,原是白赏的,大小多寡虽不同,但却要善用;如不善用,必要受罚。主人于是命别的仆人,把他的那一千两银子夺过来,交给那有一万的。说“夺过”,因为钱是主人给的;他既不知利用,就把它夺过来,交给那已有一万的,“因为凡有的,还要加给他,叫他有余;没有的,连他所有的也要夺过来。”这句话已见于13:12(马可福音4:25;路加福音8:18),说明上帝的恩宠给了人,算是人的;如果不知道利用,上帝必然要再夺回,交给那知道利用他恩宠的人,叫他更为富足。所以人对上帝愈忠信,上帝赏他的也愈多。这就是圣教会内的圣人圣女成圣,做出轰轰烈烈事业的秘诀。

- 25:30 把这无用的仆人丢在外面黑暗裏,在那裏他要哀哭切齿了。』」

30节是对无用的仆人宣布的结果。有些学者,以为这一节是马太福音照意思补充的。这句话原是马太福音所习用的(8:12;22:13;24:51)。路加福音缺这一节,也不足以证明原来就没有这一节,因为路加福音19:27就意义来说,多少与此节意义相同。马太福音如缺这一节,这比喻就没有了结论。又良善又忠心的仆人都进入了主人的快乐;这个无用的仆人,既然无功,的确是个无用的仆人,就应受惩罚。

万民受审判

- 25:31 「当人子在他荣耀裏,同着众天使来临的时候,要坐在他荣耀的宝座上。

31-46一段是马太福音所独有的,不但可视为24、25两章所有的言论的结论,并且也可视为耶稣所讲的道理的总结。以后所述的,不是耶稣的道理,而只是受难与死亡;马太福音以此结束耶稣在世的传教活动。在24、25两章所记的言论内,耶稣再三暗示自己要再来人世,但何时来,他始终没有说出。这一次他仍然没有说出,只说当人子来临时,要坐在自己威严荣耀的宝座上,审判世界。“荣耀的宝座”,本是上帝所坐的宝座(19:28)。先知描写上帝显现时,或是如一团火,或是坐在荣耀的宝座上(以西结书1章;但以理书7:9、10)。有天使围绕,因为他是天使的君王:他降生时有天使在空中奏乐,给世人报平安(路加福音2:8-14);他再降来时·也有天使随同,执行他的号令,叫人前来听他的审判(13:39-41、49、50;24:31)。他第一次来和第二次来,显然如出两人:第一次来是为救赎世人,出现在我们眼前的,是一个婴孩;第二次来是为审判世界,出现在我们眼前的,乃是一位赫赫威严的君王。

- 25:32 万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来,好像牧人分别绵羊、山羊一般,

- 25:33 把绵羊安置在右边,山羊在左边。

上图:文艺复兴时期佛罗伦萨艺术家弗拉·安杰利科1432-1435年所画的《分羊的比喻》。

他来了以后,天下万民都要聚集到他跟前,听他的审判。由此可见这场审判,是包括全人类(24:14;罗14:10-12),并不如有些学者所设想的,只包括他的门徒。他如同牧人把绵羊和山羊分开,这样他要把天下万民分开,叫绵羊般的好人,站在他的右边,山羊般的恶人,站在左边。牧人把绵羊放在右边,因为人平常总以绵羊较山羊驯良可爱,故把绵羊来象征义人,把山羊象征恶人。耶稣说:你们这蒙我父赐福的,惟独遵行我天父旨意的,就是我的弟兄姐妹和母亲了(7:21;12:50;约翰福音16:14、15);所以“可来承受那创世以来为你们所预备的国”(罗马书8:17),因为他自创世以来,就预见你们要对他忠信;所以你们在世时,他祝福你们,赐给你们他的恩宠。叫你们爱他,如同我爱他(约翰福音17:23-26;罗马书8:14-16;加拉太书4:5-7)。如今你们来承受他赐予我的产业,他愿意我在那里,你们也在那里(约翰福音12:26;17:24)。

- 25:34 于是王要向他右边的说:『你们这蒙我父赐福的,可来承受那创世以来为你们所预备的国。

- 25:35 因为我饿了,你们给我吃;渴了,你们给我喝;我流浪在外,你们留我住;

- 25:36 我赤身露体,你们给我穿;我病了,你们看顾我;我在监狱裏,你们来看我。』

耶稣再来是为审判,但他依据什么来判断人的善恶功过?完全根据爱德的行为,根据人对人的爱德,因为他降生成人,成了“人子”,使人全都成了他的兄弟姊妹,把人都当作了他自己(10:40;18:5;马可福音9:36、37),所以人饥渴是他饥渴,人病了坐监,是他病了坐监。为此他说我饿了,我渴了,我病了,我在监里。人对人的爱情,固然不止在于这些事上,但平日除了这些事外,却绝少表现这种爱情的机会。有了这样的机会,能利用而不利用,说自己有爱德,他的爱德必是假的.他的信仰必是死的(雅各书2:14-26;加拉太书5:6)。

- 25:37 义人就回答:『主啊,我们甚么时候见你饿了,给你吃;渴了,给你喝?

- 25:38 甚么时候见你流浪在外,留你住;或是赤身露体,给你穿?

- 25:39 又甚么时候见你病了,或是在监狱裏,来看你呢?』

- 25:40 王回答他们说:『我实在告诉你们,这些事你们做在我弟兄中一个最小的身上,就是做在我身上了。』

37-40四节是本段的中心。圣史到此才点出站在右边的是义人。义人这一问,并不是不知道他们对人表示了爱情,而是到那时,他们尚没有彻底明了上帝对人的爱情。诚然,谁能明了上帝对人的爱情:他为爱人竞牺牲了自己的独生子,竟把人当作自己看待(10:40;约翰福音3:16;罗马书8:32;约翰一书4:9)。义人的这一问,承接上面的文意,也引起下面君王的答复。君王的答复,就是这场审判的判决书;这个判决书,奠定了福音生活的基础。“我这弟兄中一个最小的”,是指当时在场听道的人,也是指后世所有要在他面前,听审判的人。他特地标出“最小的”。“最小的”即是最卑贱的人:人不把他放在眼里,上帝却把他放在眼里。“一个”是指“任何一个”。由这一句话看来,天下人类,不但是“一家”,而且也是“一身”。难怪上帝耶稣在世教人相亲相爱,把“爱人”视为“新诫命”,“他的诫命”(约翰一书13:12.15、34、35;15:8-12、17;17:20-26)。明白这一点,就不难明了圣约翰所讲的爱人的道理(约翰一书3:13-24;4:7-21),更不难明了圣保罗所讲的“肢体”的道理(罗马书12:4、5;哥林多前书12:12-31)。圣教会向外力求发展,彻底励行“爱”的工作,就是因为耶稣说了这一句话。

- 25:41 「王又要向那左边的说:『你们这被诅咒的人,离开我!进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火裏去!

- 25:42 因为我饿了,你们没有给我吃;渴了,你们没有给我喝;

- 25:43 我流浪在外,你们没有留我住;我赤身露体,你们没有给我穿;我病了,我在监狱裏,你们没有来看顾我。』

- 25:44 他们也要回答:『主啊,我们甚么时候见你饿了,或渴了,或流浪在外,或赤身露体,或病了,或在监狱裏,没有伺候你呢?』

- 25:45 王要回答:『我实在告诉你们,这些事你们没有做在任何一个最小的弟兄身上,就是没有做在我身上了。』

站在左边的,都是恶人。耶稣称他们为“被咒诅的人”,不说“我父所咒诅的人”,因为天父不咒诅人,只祝福人。恶人原来也是天父所祝福的。天父造了他,派圣子降生成人,救赎了他,要圣灵赏给他为救灵魂要紧的恩宠,使圣灵启迪引导的教会,不断指教他当行的事,他却一概拒绝了,情愿避善就恶,且死于罪恶,为此说他们是可咒骂的。“离开我!进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去!”这永火原是给魔鬼和他的使者预备了的,你们既“认他作父”(约翰福音8:44;约翰一书3:8)。甘愿作他的奴才(约翰福音8:34),就永远与他为伍罢。这句话所说的,就是神学家所谓恶人在地狱中所受的“失苦”(poena damni)和“觉苦”(poena sensus)。“失苦”是指恶人与上帝永远分离,他们永远丧失上帝,即他们本性所追求希冀的至善至美。“觉苦”是指一切所能感觉的痛苦,平常以“火”来代表。神学家谓恶人所受的火烧,是实在的火;但它的性质,与世上的火不同,因为那火虽烧,却烧不死人,也烧不坏人,使人永远受它的焚烧。善人之所以受赏,即在于他们对人有基于基督的爱;恶人之所以受罚,自然就在于他们对人缺乏这种爱。为此圣史以同样的话语,来叙述恶人的审判。恶人也要惊问,君王也用答复义人的话,来答复他们,只不过比较简略而已。

- 25:46 这些人要往永刑裏去;那些义人要往永生裏去。」

46节是当判官的“人子”,对左右两边的人,所宣布的永远审判:恶人要进入永罚,而义人却要进入永生。说得这样透彻确凿,谁还能怀疑赏罚不是永远的(3:12;13:30、39-43)。福音圣训,是叫人行善避恶,马太福音就以这一句话,结束他所记录的福音圣训。由这最后审判善恶的判决,我们更该认识行善施舍的必要(多比传4:7-11;12:7-14;便西拉智训3:33;7:10;17:18;29:15;但以理书4:24;路加福音11:41;使徒行传10:1、2、4、31),为此我们要遵从圣彼得的教训,以言行来发挥我们的信仰,使我们保得住是被召的,和被选的(彼得后书1:5-11)。