马太福音 第22章 概览

喜宴的比喻( 路 14:15-24 )

- 22:1 耶稣又用比喻对他们说:

- 22:2 「天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的宴席。

这比喻不见于马可福音;路加福音14:15-24所有的与此也不完全相同。路加福音与马太福音是否为一个比喻,或是两个截然不同的比喻,学者间尚没有定论。依我们看来,似乎是两个不同的比喻。马太福音此处所记的,近日的学者,大都以为是由几个比喻凑合而成的,因为其中所述的事,显然有不甚相连的地方。至于是两个或是三个,学者间意见不一。我们以为是由两个凑合而成的:1-10节为婚宴的比喻;11-13节为婚宴礼服的比喻;婚宴喻与路加福音14:15-24所有的,多少有些相同;婚宴礼服喻,只见于马太福音。

这比喻本与前两比喻相连;但前章最后两节,把它分开了。所以第一节开始就说:“耶稣又用比喻对他们说”。“比喻”一词,原文是多数,作者用多数,或许是暗示他所述的,不只是一个比喻,或者他含混的记述,就如马可福音12:1节所用的多数一样。至于耶稣几时讲了这个比喻,参见前章相关的注释。这个比喻如前一个比喻一样,是一个寓意的比喻。为此解释时,不可尽作比喻解,因为其中尚含有一些“寓意”。“天国好比……”如18:23;20:1所比的是两者之间相类似之点。这位要为儿子办喜事,摆婚宴的国王是上帝;他的儿子是“弥赛亚”;婚宴是旧约所预示,要由弥赛亚建立的天国——圣教会。旧约中除了上帝与以色列民所立的盟约比作婚姻外,又把上帝所要建立的天国,比做宴席(以赛亚书20:6);新约把这种思想直接贴合在耶稣身上,称他为新郎(9:15;约翰福音3:29;以弗所书5:22—33)。为此把耶稣所建立的天国,也比做婚宴。那加入这天国的人,就比做赴婚宴的人(启示录19:9)。在耶稣所设的婚宴或婚礼的比喻内,对新娘虽有暗示,却没有提及。

- 22:3 他打发仆人去,请那些被邀的人来赴宴,他们却不肯来。

- 22:4 王又打发别的仆人,说:『你们去告诉那被邀的人,我的宴席已经预备好了,牛和肥畜已经宰了,各样都齐备,请你们来赴宴。』

- 22:5 那些人不理就走了,一个到自己田裏去,一个做买卖去。

- 22:6 其余的抓住仆人,凌辱他们,把他们杀了。

- 22:7 王就大怒,发兵除灭那些凶手,烧毁他们的城。

国王两次打发仆人请客赴宴。一般学者以为头一批仆人是指众先知,第二批仆人是指耶稣的门徒。他们已在民间宣传福音,报告上帝的国快来的喜讯,应悔改准备,进入天国(10:5-8)。头一批仆人来请时,客人们只推辞不愿来;第二批仆人用主人的话去催他们赴席的时候,他们中有的仍不理,去干自己的事;有的竟把仆人拿住侮辱杀害了。像这样狂妄的败类,国王如何能容忍他们存在?所以派兵消灭了他们。对不理的宾客,国王也置之不理;对公开反抗的,国王不能不理,就派兵消灭了他们。耶稣所讲的,是要在场听他,向他提出质问的“议员”,明了他们所处的是怎样可悲、可恨、可痛的境地。所以把自己所设的比喻,紧紧贴在他们和他们的祖先身上。这比喻既然要反映出犹太民族的历史,就不能全按“字义”来解释;有些地方是必须用“寓意”来解释的。既是寓意,就不能全与事实相合:比如天下哪里有这样没良心的客,人家请他吃喜酒,他不理不去也就罢了,又何必要侮辱残杀来请他的仆人?但犹太人之拒绝赴天国的婚宴,实在做出了类乎此的事。耶稣在前一个比喻内,暗示自己要被人谋害(21:38、39);在这一个比喻内,他暗示犹太民族将要受的刑罚;但是,是否是指耶路撒冷的灭亡,却看不出来。不过,有些教父以为是暗示耶路撒冷的灭亡;若果如此,那么比喻中的国王,就暗示斯帕西安(Vespasianus)了。一些教父,在见耶路撒冷遭了浩劫以后,很容易联想到耶稣这句话,就以为这话暗示耶路撒冷的灭亡。耶稣虽然对耶路撒冷的灭亡,已有预言在先(路加福音12:41-44;参见马太福音24:1、2;马可福音13:1-4),但此处却看不出他实有意暗示耶路撒冷的灭亡。

- 22:8 于是王对仆人说:『喜宴已经齐备,只是所邀的人不配。

- 22:9 所以你们要往岔路口上去,凡遇见的,都邀来赴宴。』

- 22:10 那些仆人就出去,到大路上,凡遇见的,不论善恶都招聚了来,宴席上就坐满了客人。

8-10节,以前的客不识抬举,拒绝国王的婚宴,但宴席已经准备好了,该有人来享受,国王就吩咐仆人,往大路上去把所遇到的人,都请来赴宴。仆人奉命把在路上所遇到的,不分好歹都请了来,礼堂内一时就满了宾客。以前所请的客,是代表犹太民族。他们原是上帝所特选的民族,是上帝首先邀请来赴圣子婚宴的人;但他们傲慢自负,不知重视上帝赐予他们的特恩异宠,不愿承认耶稣是上帝所派来的弥赛亚,竟然把他杀了,自讨天罚。上帝的预许,不能因为犹太民族背信失约,就失去了效验(3:9;罗马书4:12-25)。上帝原看亚伯拉罕的信德,誓许他必成为万民的父亲,万民因他而得到上主的祝福,所以在犹太民族拒绝上帝的邀请,弑杀上帝的独生子耶稣以后,上帝就请万民来赴他天国的婚宴(使徒行传13:46、47;28:25-29)。此处所说的配与不配,并不是说有功与无功,而是指人是否愿以自己的心愿去适从上帝的圣意。犹太民族之被选,不是因为他们有功;万民的被召,也不是因为他们有功,全是出于上帝的仁慈,是上帝白白的恩典(路加福音1:54、72、78;罗马书9:15-29;提多书3:4-7;彼得前书1:3-5)。路加福音14:21、22说,家主发怒后,就打发一仆人到街上去,请些残废和贫穷人来赴宴,正与耶稣对请他的家主和在座的宾客所讲的(路加福音14:12-14)前后相吻合。马太福音在这里却不提这些人,只说国王派仆人到路口去,把他们所遇到的人,不分好坏,都一律请来赴宴,因而引起下文:国王走进婚宴大厅,察看坐席的宾客的事。来赴宴的,都是自愿接受国王的邀请,仆人并未加强迫;但路加福音14:23,家主却要仆人到路上去,强迫人来赴宴。马太福音的这比喻,因为良莠不分,都来赴宴,又归结到稗子的比喻(13:24-30、36-43),和撒网的比喻(13:47-50)的意义。

- 22:11 王进来见宾客,看到那裏有一个没有穿礼服的,

- 22:12 就对他说:『朋友,你到这裏来怎么不穿礼服呢?』那人无言可答。

- 22:13 于是王对侍从说:『捆起他的手脚,把他扔在外边的黑暗裏;在那裏他要哀哭切齿了。』

11-13三节路加福音没有,因为路加福音只述到坐满了客为止;马太福音还述说席间和席终所发生的事。

平常东方人设宴请客,主人是不入席陪客的。到了上最后一次菜的时候,主人出来到各席去访问劝酒:一面感谢他们驾临的盛意,一面自谦招待不周,请来宾原谅。同时也趁这个机会看看是哪些人来了,那些人没有来。马太福音11-13节所述的,就是这件事,意义与前所述,也相衔接,只不过把局面改换,而另有含意罢了。来赴宴的,都是被邀请的,然而未加选择。弥赛亚的天国——圣教会,有如一块麦子稗子并生的田,是一网打得的鱼。到了时候,也要加以选择,就如这位国王,席终时进来观察宾客,见不穿礼服的,就把他赶出去。耶稣曾明说他的国内,是会有稗子的(18:6-7)。到了收获的时候,他必叫天使先把稗子捆起来,放人火中,把麦子收入仓廪。来赴婚宴的人都穿了礼服,只有一个人没穿,足见是那人自己的过失,否则,国王不会责怪他,他也不至于无言可对。但这人的过失,究竟在什么事上,比喻中没有暗示。为此有些学者以为11-13节,原属于另一个比喻,而马太福音节录了来并人婚宴喻内,而未注意到前后有不衔接的地方。这比喻显然是包含两件事:婚宴与礼服;赴宴要人请,礼服要自备。耶稣讲这比喻,是要人接受邀请,自备礼服;为此他点出如不接受邀请,或不自备礼服,就该受什么样的刑罚。礼服既然要自备,就该出于人;这出于人的礼服,就是基于爱德的信德。凡是被邀请而愿来赴婚宴的人,都是有信仰的人;但是为赴天国的婚宴,只有信仰还不够,还必须有由信仰表现出来的义德的行为(5:20;7:21-23;加拉太书5:6),必须披戴基督(加拉太书3:27;罗马书6:3;13:14),存在基督内,如基督一样行动(约翰一书2:6);为此人该自备的婚宴礼服,就是人对主对人所有的“爱”的表现。13节的结论几乎与13:42完全相同:稗子要用火烧掉,人要被捆起来,丢在外面的黑暗中。4节所说的,固然是午宴,但从路口请得人来,入席饮酒,到宴席快完主人进来观察宾客时,天已经黑了。婚礼厅里已是灯光辉煌,灿烂如昼,厅外却是一片黑暗。厅外黑暗中的人,自知已陷于囹圄,不能再得见光明,所以哀号切齿。新约中常以这一句话来表示恶人受苦的地方(8:12;13:42-50;24:51;25:30)。

- 22:14 因为被召的人多,选上的人少。」

14节颇不易解释。有的学者以为这一节总结上述的比喻。另有一些学者。以为是耶稣或是编撰福音者,所加的附录(20:16)。因为这一节,不能视作上述比喻的结论。由上述的比喻各方面看来,不能归结到少数人的被选,只因为这比喻所讨论的是被请被选的事,所以把它放在这里,作为附录。“被召的人多,被选的人少。”这句话包含两种意思:(a)上帝邀请的人很多,且人人都是他邀请的,但自愿接受上帝邀请的人,却很少;(b)自愿接受上帝邀请的人多,但自愿费力使自己配得起上帝邀请的人,却不多:这正是上述比喻的双层意义。这是耶稣对世人的劝告,并不能由这一句话,就断定得救的人少(路加福音9:56;13:23、24;约翰福音3:17、18;12:47、48;提摩太前书2:4)。耶稣接连给他们讲了以上三个比喻,希望他们能有所觉悟。然而枉然,他们还是设法要陷害耶稣。

纳税给凯撒的问题( 可 12:13-17 路 20:19-26 )

- 22:15 于是,法利赛人出去商议,怎样找话柄来陷害耶稣,

15-17节,马太福音与马可福音所述稍有不同:按马可福音12:13是公会,派一些法利赛人和希律党人来陷害耶稣。按马太福音却是法利赛人和祭司长商议(21:45),怎样用言谈来陷害耶稣。商议的结果,是要法利赛人派自己的一些门徒,与希律党人去质问耶稣。法利赛人派门徒去,用意有二:一是为顾全自己的面子;二是为叫耶稣不怀疑他们来问的诚意。犹太民族自知是上帝所特选的民族,在圣殿内仍用他们固有的货币。在圣殿以外,迫于法令,应当用当地政府的货币,所以上捐纳税,以及民间流行的货币,都是罗马钱币。但他们在学府内,常私相讨论:在良心上是否应给剥夺自己主权的外方民族纳税,因为他们只认上帝是他们的君王;给外邦民族纳税,是有辱他们的神权政体,是放弃自己在弥赛亚天国内所应享的权利。然而到了要谋害耶稣,这一切都不成问题了(约翰福音11:47-58;19:15)。

- 22:16 就打发他们的门徒同希律党人去见耶稣,说:「老师,我们知道你是诚实的,并且诚诚实实传上帝的道,无论谁你都一视同仁,因为你不看人的面子。

- 22:17 请告诉我们,你的意见如何?纳税给凯撒合不合法?」

他们既要用言语陷害耶稣,所以事先就商量好了,要说什么话,连见面时所要说的几句恭维话,也是预先商量好了的,好引出他们所要提出的问题。这几句恭维话,虽然他们不是从心里说出来的,耶稣却可当之无愧。所谓“上帝的道路”,是指走向上帝的道路,即是教人信所应信,行所当行的宗教教义(约翰福音14:6;使徒行传9:2)。17节是他们所提出的问题。马太福音用简短有力的说出,其前冠以他好用的发问笔调:“你的意见如何”(17:25;18:12;21:28;26:66)。耶稣公开指责他们,他们却不能公开反对耶稣,因为民众敬爱耶稣(21:46)。如今为达到他们陷害耶稣的目的,只有两条路可走:一是设法使耶稣失去民心;一是找一个把柄,在当地罗马政府面前控告他妖言惑众,蓄意造反。为达到他们这双重目的,便向他提出了这两头为难的问题:“纳税给凯撒合不合法?”如果他答说可以,百姓必以他是个卖国贼,对他产生反感,他们便可乘机向他进攻;如果他答说不可以,在场的希律党人,即刻可下手逮捕他,因为他出言违反政府,主张人不应给政府纳税。

- 22:18 耶稣看出他们的恶意,就说:「假冒为善的人哪,为甚么试探我?

- 22:19 拿一个纳税的钱给我看!」他们就拿一个银币来给他。

- 22:20 耶稣问他们:「这像和这名号是谁的?」

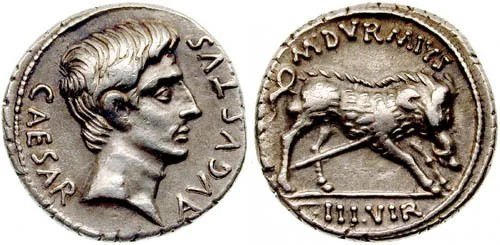

上图:罗马帝国铸造的银币得拿利乌Denarius有许多种款式,都有该撒奥古斯都皇帝的头像和名号。上图款式一面是头像和名号,另一面是野猪图案。

他们话一出口,耶稣就识破了他们的恶意(“恶意”马可福音12:15作“假意”)。耶稣伤心叹息说:“假冒为善的人哪,为甚么试探我?”平常遇有这样类似的质问,耶稣总不愿直接答复,常是把自己置于问题以外,就所问的去反问问他的人,由问他的人所答,给问他的人一个切题的答复;于是对他们说:“拿一个纳税的钱给我看!”他们无法,只得拿出一块银币来,递给他看。耶稣的这一举动,显示了自己无限的智慧,使他的仇人又惊异,又羞惭,再也不敢开口问他(路加福音20:26),遂各自悄悄离去。在罗马帝国内通行的银钱,一面刻有在位帝王的肖像和名号,一面镌有其他象征的图案。帝王的名字以后常附有“凯撒”的称号,就如埃及王本名后,常附有“法老”的称号一样,其意义等于我国的皇帝。如果这批人指给耶稣看的那块钱,是当时在位的皇帝所铸造的话,上面的肖像,即提庇留的肖像,题名是:“奥古斯都提庇留凯撒”(AVG.TIBERIVS CAES.)。耶稣是在他的统治下,完成了救世的大业(路加福音3:1)。

- 22:21 他们说:「是凯撒的。」于是耶稣说:「这样,凯撒的归凯撒;上帝的归上帝。」

耶稣乘这机会说明了人对上帝,及代替上帝管理人的政府的义务。人属于政权,有他当尽的义务;人更属于上帝,岂能没有他该尽的义务?原来在人身上,就刻有上帝的肖像(创世记1:26、27)。上帝圣子所取的人性,除了不受罪恶的沾染外,与天下古往今来的人所有的人性,完全一样(腓立比书2:7;希伯来书4:15)。为此特土良向教友说:“有凯撒肖像的钱,该还给凯撒;有上帝肖像的你,该还给上帝。”由耶稣简短的答复内,我们知道世上有两种权柄:政权与神权,国家与教会。这两种权柄,都是出于上帝,而行施于人,故不能互相排斥,更不能互相否认。就如人是由肉身与灵魂构成的,有他的肉身生活,有他的灵魂生活,两者并存并行,缺一即不能成其为人的生活。政权所追求的,是肉身生活的幸福;神权所追求的,是灵魂生活的幸福。肉身生活的幸福,是现世的,是暂时的;而灵魂生活的幸福,却不以现世为限,而是趋向永远的,所以灵魂的幸福,远超过肉身的幸福(6:25-33;16:26)。为此追求肉身幸辐的政权,在执行自己的职权时,应协助追求灵魂幸福的神权,完成它所负的使命,使自己的属下,不但获享现在的福利,而且也获享现世已开始,而永不失的灵魂的幸福。政权既出于上帝,就属于上帝;既属于上帝,就有它对上帝应尽的义务(使徒行传4:19、20)。政权如否认上帝的存在,就是否认自身的存在,因为政权是靠上帝而存在的。耶稣这简短的答复,竟成了千古不灭的定论,奠定了神权与政权的基础,划清了二者之间的界限,使它们就如两条平行的铁轨,载着世人,由现世而进入永远。

- 22:22 他们听了十分惊讶,就离开他走了。

22节后半“他就离开他走了”,马可福音放在12:12末。此处马太福音说他们走了,是为引起下文。他们走后,撒都该人就前来问耶稣关于复活之事。

复活的问题( 可 12:18-27 路 20:27-40 )

- 22:23 那天,撒都该人来见耶稣。他们说没有复活这回事,于是问耶稣:

- 22:24 「老师,摩西说:『某人若死了,没有孩子,他弟弟该娶他的妻子,为哥哥生子立后。』

- 22:25 从前,在我们这裏有兄弟七人,第一个娶了妻,死了,没有孩子,撇下妻子给弟弟。

- 22:26 第二、第三,直到第七个,都是如此。

- 22:27 后来,那妇人也死了。

- 22:28 那么,在复活的时候,她是七个人中哪一个的妻子呢?因为他们都娶过她。」

前三部福音书都记述了这件事,但马太福音所记简略而紧凑。他指出这事是与上述的事,在同一天内发生的。其他二位传福音使徒,只顺序写下来,并没有指明。法利赛人既派了自己的徒弟来问耶稣,祭司长为郑重起见,也派了自己的心腹——撒都该人去监视旁听。两党虽然互相勾结反对耶稣,但他们彼此间的仇恨,依然存在(34节)。他们见法利赛人含羞而退,心中十分高兴,就前来向耶稣提出一个问题,想他们这一次可要难住耶稣,羞羞那些迂腐的法利赛人。问题还是他们的老问题:肉身不复活。24节引自申25:5、6,但不是逐字援引的。三部福音所引亦大体相同;惟独马太福音依原文用了律法上的术语,马可福音与路加福音却依七十士译本。申命记25:6说是为给他已死的兄弟“名下”,此处三位圣史都作“生子立后”,参见创世记38:8。旧约的“兄弟立嗣律”(leviratus),与现有婚姻法相抵触;但在一些古代民族中,为求人口繁殖,为避免家族的灭亡或家产外流,遂规定了这“兄弟立嗣律”,参见申命记25:7-10;路得记4:1-17二处的经文与注解。撒都该人不比法利赛人有学问,却比他们有势力,因为其中多是贵族。他们知识浅陋,对于许多问题不能自决,起初不过怀疑,继而加以否认,最后除相信惟一上帝外,其他一切,几乎都加以否认。他们讲学,好假设例案,这“七兄弟”就是例案中之一。当时的以色列民,除撒都该党外,都相信肉身复活;但对于肉身复活后的状态,却没有清楚确切的观念。大部分人都以为人复活,就如人由睡梦中醒来,仍如先前一样,有“饮食男女”之欲。撒都该人就据此想出了这个例案,以证明肉身不可能复活,也以此来质问耶稣,想他解决这个问题,必要闹出笑话,使他的声誉大受损失。他们的困难,就在于七兄弟都娶过这妇人;如果一起复活了,七兄弟都要争取这个妇人,那怎么可以呢?

- 22:29 耶稣回答他们说:「你们错了,因为不明白圣经,也不知道上帝的大能。

- 22:30 在复活的时候,人也不娶也不嫁,而是像天上的天使一样。

这一次耶稣不反问他们,只直接答复说:“你们错了。”错在不明白经典,不明白上帝的德能。30节说明上帝的德能,31、32两节讲解圣经的意义。在复活时,那里如你们所设想的,还过着要生要死的生活?复活了,就没有“饮食男女”之事了,“像天上的天使一样。”耶稣这话,明明道出男女复活后,具有肉躯,如在现世一样;然而过的生活,却是如同没有肉躯的天使所过的生活,因此也不娶也不嫁(哥林多前书6:13、14;15:35-58)。上帝是全能的,既然他能从无中生有(创世记1:1-31),为什么他不能使复活的男女,有现世所有的肉躯,而不过现世所过的生活?那否认这端道理的,自然不明白上帝的德能。耶稣这样一比,不但使人知道人复活后的生活状态,并且也附带说明了天使的存在,矫正了撒都该人的另一个错误。对于这一点,他们既没有问,耶稣也不愿引经据典来反驳他们,只顺便提示开导而已。

- 22:31 论到死人复活,上帝向你们所说的话,你们没有念过吗?

- 22:32 他说:『我是亚伯拉罕的上帝,以撒的上帝,雅各的上帝。』上帝不是死人的上帝,而是活人的上帝。」

- 22:33 众人听见这话,对他的教导非常惊讶。

31节已进入问题的中心,所以耶稣对他们说:“论到死人复活,上帝向你们所说的话,你们没有念过吗”马太福音引用律法上的话,常如上帝所说的话(15:4),因为“律法”是上帝藉摩西的口,给以色列民和他们后代的子孙所颁布的,所以马太福音说:“上帝向你们所说的话……”撒都该人既以摩西所立的律法来问耶稣,耶稣也以“律法”上所记载的话,来答复他们,且所引的是上帝显现给摩西,命他由埃及领出自己的百姓时,所说的话(出埃及记3章)。出埃及记第三章在全部旧约中,非常重要,因为这一章述说上帝开始实践他对圣祖所许的诺言,以色列民从此成为上帝的百姓,成为给人类保管并传递启示的机构(organum revelationis)。上帝即在此时给摩西启示了自己“耶和华”(意思是:自有永有)的名字,叫他奉这名号,到以色列民那里去,实践自己赋予他的使命(出埃及记3:15、16)。以色列民祖先的上帝,是自有常存的上帝;他既称自己是亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝,自然他们尚存在,因为上帝是以这句宣言给摩西与以色列民作为保证:保证他是以色列民祖先的上帝,向以色列民要求对他们祖先的上帝应有的信仰。如果他们的祖先亚伯拉罕、以撒和雅各不存在了,在上帝与以色列民间,就建立不起这样的关系。上帝正是因为他们祖先的缘故,才来拯救他们;他们正是因为他们的祖先,才去相信上帝;所以他们的祖先应该存在,因为他们为上帝都是生活的(路加福音20:38),所以耶稣说:“上帝不是死人的上帝,而是活人的上帝。”这一席话堵住了撒都该人的嘴,使旁听的一些文士大声叫好说:“有幾個文士說:老師,你說得好。”(路加福音20:39),民众听了,也大为赞叹。马可福音此处一点不提耶稣的这番言论所引起的反应,只以耶稣起初对他们所说的话(马可福音12:24)作结说:“你们是大错了”(马可福音12:27)。也许有人要问:这也只能证明灵魂不死,而不能归结到肉身必要复活。不错,这一句话直接是证明灵魂的不死不灭;但撒都该人之所以否认肉身复活,乃是因为他们否认了灵魂的不死不灭。灵魂的不死不灭,是旧约中的基本教义之一(创世记2:7)。他们说人死后是回到他的老家(创世记25:8;35:29;49:29;民数记20:24),是到“阴间”去过着一种另外的生活(创世记37:35;民数记16:30、33)。对于身后,旧约的启示,当然不如新约的清楚;但旧约的子民,也是相信肉身要复活的。这道理,愈接近新约,愈见明朗。到了耶稣时代,除了撒都该党人外,没有不相信肉身复活的。较古的以色列民,因为对于身后没有清楚的认识,曾发出许多的感叹。诚然,人在世的功过,既是灵魂与肉身共同完成的事业,哪能只有灵魂单独受赏受罚,而肉身不分沾的道理:况且灵魂是为人的肉身而受造,不与肉身结合,即不能成为人,所以与灵魂曾度精神生活的肉身,是不能永归于灭亡的。永生的上帝,必叫它复活,与灵魂同度纯粹精神的生活,如同在天上的天使一样。肉身的复活,是灵魂不死不灭的必然结果;那否认灵魂不死不灭的,自然也否认肉身的复活。这道理,因为耶稣已复活,更是不容人怀疑的了。

最大的诫命( 可 12:28-34 路 10:25-28 )

- 22:34 法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口,他们就聚集在一起。

- 22:35 其中有一个人是律法师( [ 22.35] 有古卷没有「是律法师」。),要试探耶稣,就问他:

- 22:36 「老师,律法上的诫命哪一条是最大的呢?」

路加福音在10:25-28也有与此相类似的记载,参见该处的经文和注解。马太福音与马可福音(12:28-34)所叙述的,显然是同样的事,但两人的记载却不完全相同。34节最后一句,依据一些古抄卷,亦可译作“聚集在他四周”,参见27:27;马可福音5:21。

法利赛人这次询问耶稣,并没有什么恶意,只是愿在耶稣和民众前显露他们的才学,不像愚不可及的撒都该人,说出那样可笑的事。22节马太福音说撒都该人已走了,所以这里说:“法利赛人听见”,按马可福音12:28是一个在旁听他们讨论的文士,见耶稣答得这样好,就前来问他;马太福音却说法利赛人听说耶稣驳斥撒都该人,使他们瞠目结舌,就高兴得聚集前来,围住耶稣。其中一个为探听耶稣的意见,就向他提出了这个问题。这个人,马太福音不称他为文士,却称他为律法师。全部福音中,只在此处,他用了这个名词,也许他有意暗示这位文士是对“律法”格外有研究的,所以说出话来也与众不同(马可福音12:32、33)。马太福音此处所说的“试探”,即是探听求教之意。犹太文士把摩西的律法,详加分析,共计六百一十三条,其中三百六十五条,为消极的诫命,二百四十八条,为积极的诫命。有些诫命,他们又再分为轻、重、大、小、最大和最小的。但以什么为标准,却没有规定,为此他们常争论不休。这次他们见耶稣讲解经义,讲解得这样好.就前来向耶稣提出这亟待解决的问题,看他作何主张。

上图:耶路撒冷国会灯台上雕刻的「示马,以色列」,即申命记六章4节的希伯来文开始两个词:「以色列啊,你要听」。

- 22:37 耶稣对他说:「你要尽心、尽性、尽意爱主-你的上帝。

- 22:38 这是最大的,且是第一条诫命。

- 22:39 第二条也如此,就是要爱邻( [ 22.39] 「邻」也可译作「人」。)如己。

- 22:40 这两条诫命是一切律法和先知书的总纲。」

耶稣率直答复他说:“你要尽心、尽性、尽意……”耶稣答复他的话,是引自申命记6:5(马可福音还多引了这一章的第四节)。申命记9:4、5,是以色列民每日两次该诵念的经文。这两节内所包含的,是他们的信仰和宗教生活的基础。他们应如何重视,应如何牢记在心,申命记6:7-9有详细的说明。申命记6:5作“你要盡心、盡性、盡力愛耶和華-你的上帝……”马太福音把“盡力”改为“尽意”,马可福音作四项:尽心、尽性、尽意、尽力。路加福音10:27所引与马可福音相同,惟后二项位置互相倒换而已;说法虽不同,意义却相同,即谓人该以整个自己,去爱上帝。39节所引是出自利未记19:18。就如上次法利赛人问耶稣纳税的问题,耶稣也附带说明了人和国家对于上帝所应尽的义务。这次他们问最大及为首的诫命,耶稣也附带给他们说出了第二条诫命,且郑重声明说:第二条诫命是与第一条诫命相似。所说相似,其意义有二:或是说同样重要,或是说因为两条诫命,既然相似,所以由人的如何爱人,便知其如何爱主。第一条诫命的对象,是惟一的上帝;第二条诫命的对象,是天下所有的人。爱上帝要以整个的心灵去爱,爱世人要以如爱自己的爱去爱。这两条诫命不相同而相似:不同之点,在于爱上帝的爱,应超越爱自己的爱(10:39;路加福音9:24);爱人的爱,应如爱自己的爱,即凡人愿意人给自己所做的事,也应给人做(7:10)。相似之点,是在于人之对于上帝的爱与对世人之爱,同出于一,而又同归于一;同出于一,是因为上帝愿意人爱自己也爱人,为此十条诫命中,三条对上帝,七条对人;同归于一,是因为上帝把世人作为自己爱的对象(约翰福音3:16;罗马书8:32),那爱世人的,即是爱上帝(约翰一书4:7.12、21)。人是按上帝的肖像造的,仿佛上帝,所以该用仿佛爱上帝的爱去爱人:这是旧约的中心思想,更是新约的中心思想。那明了这一点的,实在离天国不远了(马可福音12:34)。所以人如要爱上帝,必须爱人(约翰一书4:20)。40节用比喻的说法,把这两条诫命,比做两个木桩,其他一切诫命,都系于两个木桩上。如果木桩断了,其他一切,都要落下。参见以赛亚书22:23-25。所谓“一切律法和先知书”,即指全部旧约中所有的一切教义与教规(7:12;罗马书13:10)。40节正归结到36节所问的,前后两相呼应。由此可见耶稣来,不是为废除律法和先知,而是为成全(5:17),使世人更明了律法与先知的真谛,在于一个“爱”字。旧约过的是“爱的律法”生活,新约过的是“爱”的生活(罗马书13:8-10;约翰福音14:23、24;约翰一书4:7-19)。

基督与大卫的关系( 可 12:35-37 路 20:41-44 )

- 22:41 法利赛人聚集的时候,耶稣问他们:

三位传福音者在同一地方,叙述了这件事。马可福音与路加福音几乎完全相同,马太福音却与他们不同。马太福音把这件事直接与上述的相连,指明耶稣所问的人,即是34节内已提及的法利赛人。同时他又用惯用的问答体来叙述,不但文气更为生动,而且意义也更为明显。在马可福音与路加福音,耶稣竟是自问,而没有人回答。

- 22:42 「论到基督,你们的意见如何?他是谁的后裔呢?」他们说:「是大卫的。」

- 22:43 耶稣说:「这样,大卫被圣灵感动,怎么还称他为主,说:

- 22:44 『主对我主说:你坐在我的右边,等我把你的仇敌放在你脚下?』

- 22:45 大卫既称他为主,他怎么又是大卫的后裔呢?」

- 22:46 没有一个人能回答一句话,从那日以后没有人敢再问他甚么。

耶稣答复那位律法师以后,见他们还聚集在一起,就有意开导他们,向他们提出了这切己的问题。平常有什么问题,耶稣总是先发问,然后由人答复他的话,答复人家的问题。这次也不例外。在旧约中关于弥赛亚最清楚的预言,莫过于他是大卫之子,即是大卫的后裔(撒母耳记下7:12-16;23:1-5;诗篇89:3-5、28-30、35-38;132:11、12;以赛亚书11:1-5;耶利米书23:5-8;弥迦书5:1),所以当时的人,以“大卫之子”来称“弥赛亚”(1:1;9:27;12:23;15:22;20:30;21:9)。在他们说出“大卫的”以后,耶稣依据他们的答话,反问他们说:怎么大卫在圣灵的感动中称他为主呢?44节引自诗篇110:1。所依据的是七十士译本。这篇诗篇,是直接的弥赛亚诗篇;新约中常引用这篇诗篇,来证明耶稣是弥赛亚(哥林多前书25:25;彼得前书3:22;希伯来书5:6;10:13;约翰福音12:34)。耶稣问话的力量,就在于“怎么”二字(43、45两节)。这“怎么”二字,说明弥赛亚是大卫之子,然而不只是大卫之子,因为大卫自己在感动中,称他为主,与上帝平排而坐,显然就是上帝。耶稣这样一问,使他们看出弥赛亚是人也是上帝来,要他们承认自己是弥赛亚,是上帝(约翰福音7:31;10:25、26、33-38)。耶稣见他们不作声,知道他们明了自己所问的,只是不愿答复自己的问题,如前些时不愿答复自己所问的一样(21:24-27)。他们不愿答复,耶稣也就不再往下追问了,让他们去罢。从那一天以后,再没有人敢问他了。马太福音以这一句话,总结以上自21:23.22:46所述的辩论;谷却将这一句置于前段之末,作为文士与耶稣谈论的结束(马可福音12:34b)。