马太福音 第21章 概览

荣入圣城( 可 11:1-11 路 19:28-38 约 12:12-19 )

- 21:1 耶稣和门徒快到耶路撒冷,进了橄榄山的伯法其时,打发两个门徒,

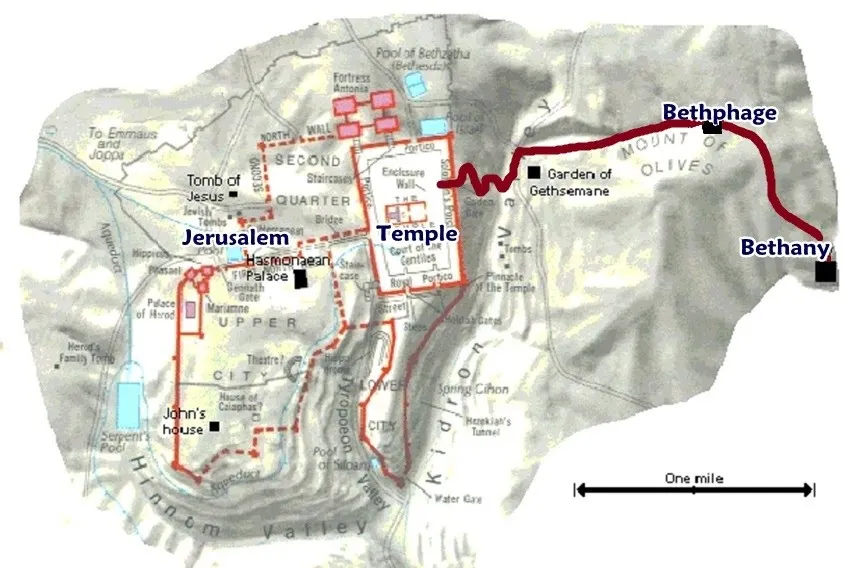

上图:主耶稣骑驴进京的路线,从右向左依次经过伯大尼、伯法其、客西马尼园、圣殿。

21-25章,记述耶稣在耶路撒冷被捕受难前,所有的事迹。依据前三圣史所撰述的福音,耶稣自公开传教以来,只一次上过耶路撒冷,即本章所述的这一次。但按约翰福音福音,耶稣在传教期内,曾五次上过耶路撒冷(约翰福音2:13;5:1;7:2、10;10:22;12:12-19);对若所述的前四次,前三圣史都没有记载,惟独详细记载了约翰福音12:12-19所记述的最后一次。马太与路加虽记载耶稣只一次去过耶路撒冷,但由他们所述耶稣对耶路撒冷所有的哀怨看来(马太福音23:37;路加福音13:34),耶稣决不只一次去过耶路撒冷。耶稣降来人世,如他自己亲口所说的,是为献出自己的性命作为众人的赎价(20:28)。他一生的心思念虑,言行举止,无不以此为出发点,为中心,为目的(路加福音12:50;22:15);这就是他在世时所常谈的“他的时候”的意义(约翰福音2:4;12:23-27;13:1;17:1;马可福音14:35)。既然是“他的时候”,所以四位圣史都不厌其详,用大部分篇幅来记述在“他的时候”内所发生的事——人子的牺牲,人类的救赎。现在“他的时候”到了,死亡已向他露出了狰狞的面目(约翰福音11:53;马太福音26:1-5),但他一无所惧,迎上前去,因为他知道死亡于他一无所能(约翰福音10:17-18;14:30-31)。如今他快要征服这世界的首领,要公开被人认为是那位要来的“弥赛亚”,所以在他以自己的死亡,战胜死亡以前,要凯旋进入他的首都耶路撒冷,以应验经上对他所有的记载(路加福音18:31;24:44),完成圣父所授予他的使命(约翰福音6:38:19:30)。

- 21:2 对他们说:「你们往对面村子裏去,会立刻看见一匹驴拴在那裏,还有驴驹同在一处,解开它们,牵到我这裏来。

- 21:3 若有人对你们说甚么,你们就说:『主要用它们。』那人会立刻让你们牵来。」

按约翰福音12:1,耶稣在逾越节前六日,晚上在伯大尼赴宴,前不久他曾在这里使死了四天已经发臭的拉撒路复活。这一神迹轰动了全犹太,尤其是相去不远的京城耶路撒冷。法利赛人、祭司和长老开会一致表决,务必要消灭耶稣。耶稣知道自己在世上尚有几天居留,就暂时避居在耶路撒冷西北,离伯特利不远的以法莲城内;在那里稍待数日以后,即取道耶利哥往耶路撒冷去。在耶利哥时,他治好了两个瞎子。大约于阳历三月三十一日晚上,来到了伯大尼;因第二天是安息日,不能远行,大概就在他的好友拉撒路的家里住下了。安息日晚上在西门的家里吃晚饭,拉撒路与他的门徒都在座。从犹太各地集合在耶路撒冷过节的民众,知道他在那里,就都赶来,不但是为看看耶稣,而且也是要瞧瞧他由死者中所复活的拉撒路。人都知道他快要来,就准备盛大欢迎:耶稣也愿意接受他们诚意的欢迎。所以第二天,即今之礼拜日——教会所谓之主日,早上,耶稣就打发他的两个门徒,去借了一匹驴,骑着进入耶路撒冷,为应验先知关于他所说的预言。马太福音此处并未提伯大尼,马可福音11:1却说:“耶稣和门徒将近耶路撒冷,到了伯法其和伯大尼,在橄榄山那里;耶稣就打发两个门徒”。由伯大尼翻过橄榄山,即到了耶路撒冷。但由伯大尼到橄榄山顶,必须经过伯法其。昔日取道耶利哥往圣城朝圣的人,必须经过伯大尼,伯大尼离耶路撒冷不远,约有六里路(见约翰福音11:18)。“伯法其”意谓“未成熟的无花果家”,其地究在何处,无法决定。依据传说,伯法其位于橄榄山东坡转弯处,由橄榄山顶,步行约五分钟可到:其下即是位于东麓1的伯大尼。马可福音11:1与路加福音19:29把伯法其放在伯大尼以前,所以有些学者,以为耶稣是由伯法其和伯大尼。对面的村庄,是指伯大尼,而不是伯法其。但是有一点我们该注意,路加福音19:29述语是单数指耶稣,也许耶稣从山上祈祷下来,在伯法其附近,与来自伯大尼的门徒相遇,而对他们有了这番吩咐。橄榄山在耶路撒冷东面,因山上满是橄榄树而得名,海拔为八一八公尺,比在其上建有圣殿的亚摩利山(七四四公尺),高出七十四公尺。由山顶可以俯瞰耶路撒冷全城。耶路撒冷城与橄榄山之间,即是汲沦山谷,有汲沦溪(约翰福音18:1)横贯其中。

耶路撒冷橄榄山的日落航拍图,从南面拍摄的。

在巴勒斯坦,人都用驴子代步或负重。每家门前或庭院内,总拴有一两匹驴子。出外工作也骑驴往还,工作时,或任它在田间觅食,或拴在树下让它休息。两个门徒去了,果然有匹母驴拴在那里,旁边尚有一匹小驴。其他三位圣史只提小驴,未言及母驴。“那人必立时让你们牵来。”有些学者译作“他立刻会把它们送回。”这是依据马可福音11:3以动词的主词,不是驴的主人,而是耶稣自己。但按马太福音所有的文气看来,动词的主词,却是驴的主人。马可福音着重心理,以为驴的主人知道,只借用一时,就会让他们牵来:马太福音注重理论,以为那人一知道主要用,就会让他们牵来。这驴的主人,大概认识这两位门徒,因为他们和耶稣常从那里经过。如果不认识他们,至少该认识耶稣:对于耶稣,尤其是在最近几个月内,他不能不有所闻(约翰福音7:11-13;10:19-21;11:45、46),所以门徒说:“主要用它们。”他马上就答应了。

- 21:4 这事发生是要应验先知所说的话:

- 21:5 「要对锡安的儿女( [ 21.5] 「儿女」:原文直译「女儿」。)说:看哪,你的王来到你这裏,谦和地骑着驴,骑着小驴-驴的驹子。」

- 21:6 门徒就照耶稣所吩咐的去做,

- 21:7 牵了驴和驴驹来,把他们的衣服搭在上面,耶稣就骑上。

5-6两节,是圣史引经据典来证明耶稣这次的行动,应验了先知所说的预言。所引的是撒迦利亚书9:9,但圣史在前半,未随撒迦利亚9:9,而随以赛亚书62:11 作“你们应向熙雍的女儿说。”撒迦利亚9:9作:“锡安的民哪,应当大大喜乐;耶路撒冷的民哪,应当欢呼。”马太福音所引的撒迦利亚书9:9也不全按原文,也不全按七十士译本:但是最后一句,似乎有意使之更近于原文:原文作:“骑在一匹驴上,一匹母驴的小驴驹上。”撒迦利亚书9:9显然只提及一匹驴,且标明是一匹驴驹,是一匹母驴所生的驴驹子。马太福音是懂得撒迦利亚9:9节的经义的,否则,他不会引来作证。他之所以把母驴一并提出,是因为当时实有一匹母驴在旁,且一同牵来供耶稣使用,并不是他以为撒迦利亚9:9所说的是一匹母驴。其他三圣史不提母驴,因为没有提及的必要。马太福音没有明说出来,耶稣所骑的是一匹驴驹,因为他引证了撒迦利亚的话,就不必再说它是匹驴驹了:马可福音11:2节说这匹小驴,是从来没有人骑过的。驴的主人因为它初次离开母驴,怕它在路上不受使唤,就让母驴也一同跟来。

7节马太福音说:二位门徒把它们牵来,把自己的衣服搭在上面,因为他们不知道耶稣究竟要骑哪一匹。“耶稣就骑上”,直译应作:“耶稣坐在它们上面”,是指坐在衣服上面,并不是坐在母驹和驴驹的上面,理由很明显,耶稣决不能同时坐在母驴上,又坐在驴驹上。马可福音与路加福音明说这匹驴驹是拴着的:马太只说母驴是拴着的,但有一匹驴驹同母驴在一起,也可说是同母驴拴在一起:马太既说母驴拴着,就不必再说驴驹也是拴着的了。总之,马太与马可所记述的是有些不同:其不同之点,却互相补充,使我们更明了经文的意义。

- 21:8 许许多多的人把自己的衣服铺在路上,还有人砍下树枝来铺在路上。

- 21:9 前呼后拥的人羣喊着说:「和散那( [ 21.9] 「和散那」:原是求救的意思,在此是称颂的话。)归于大卫之子!奉主名来的是应当称颂的!至高无上的,和散那!」

耶稣骑驴进城的那一天,正是阳历四月二日,离逾越节只不过有五天了。当时由耶黎曷至耶路撒冷的这条路上,来京朝圣过节的人,络绎不绝:其中自然有不少是来自加利利的人,他们很希望耶稣发显自己的威能,给他们添光彩,自然乐意随同他一起进城:同时耶路撒冷的居民,知道他快要进城来过节,就准备欢迎他(约翰福音11:55-56;12:11、17、18)。既然公元三十年四月二日,是安息日以后的第一天,人们可以远行了,耶稣就准备进城:他一上道自然就有许多人跟他同去。及至见他骑在驴上,门徒两旁护送向前进行时,他们久抑在心中的热忱,再也不能抑制,就乘这机会发泄出来,欢呼若狂,在前的脱下自己的外衣,铺在路上(列王纪下9:12-13)。其余的人或伸手,或上树砍下树枝,撒在地上(玛喀比传上卷13:51;玛喀比传下卷10:7),齐声喊说:“和散那归于大卫的子孙!”这一片喊声响彻了橄榄山,弥漫了整个汲伦溪山谷,震撼了全耶路撒冷城。城中的人听见就出来观望,知道是耶稣要进城来了,就前去迎接,夹道欢呼。耶稣这样被夹在前呼后拥的人群中,簇拥着浩浩荡荡进入了耶路撒冷,显然像一位凯旋的君主。的确,他是一位君王,先知早就预言了,他是一位君王。然而他所骑的,不是一匹高大的白马,而是一匹没有金辔雕鞍的小驴:拥护在他前后的,不是持枪荷剑的勇士,而是手握棕榈枝(约翰福音12:13),为他慈祥所吸引的善良的老百姓,和天真无邪的孩童。他之所以荣进耶路撒冷,是为受难,要以自己的死亡战胜死亡。“和散那”意谓“请你施救”,“请你开恩”,后来竟变为欢呼祝贺时的口语,如我们向人欢呼时所说的“万岁”。但就“高高在上和散那”一句看来,马太此处所用的“和散那”,尚保有原意。“大卫的子孙”是当时百姓称呼“弥赛亚”所习用的名称,民众所欢呼的这一句话,见于诗篇118:26奉耶和华名来的是应当称颂的!我们从耶和华的殿中为你们祝福!这篇诗篇是所谓“弥赛亚的诗篇”,犹太人吃逾越节晚餐时,应当诵念。

- 21:10 耶稣进了耶路撒冷,全城都惊动了,说:「这是谁?」

- 21:11 众人说:「这是从加利利的拿撒勒来的先知耶稣。」

马可福音叙述耶稣进了耶路撒冷以后,就到圣殿里去了(马可福音11:11),马太与路加福音还述说了在耶稣未进城以前,路上所发生的事(参阅路加福音19:39-44)。

10、11两节。是马太福音所独有的。他说当耶稣进入耶路撒冷时,合城都惊动了,说:“这是谁?”一般解经家以为问这话的人,是些来自国外的犹太散民。如果是这样,马太福音就似乎不必说:“合城都惊动。”2:3内也有与此类似的说法。彼处所说的“耶路撒冷合城”,是指政府和祭司界的人物:此处所说的,恐怕也是指的这些当权的人,因为只有他们足以代表全城。这些人听见了这番热闹,就出来观察,知道又是那拿撒勒人在作怪。他们不敢触怒百姓(21:46;26:5;路加福音22:2),只得直接勒令耶稣自动制止(路加福音19:39、40)。耶稣一句话回复得他们无话可说。直至耶稣进了城,他们就装腔作势问说:这是谁?竟值得你们这样去欢迎他!百姓回说:“这是加利利拿撒勒的先知耶稣”。耶稣的敌人不愿人提这个加利利的拿撒勒人(2:23;26:69;约翰福音7:40-52;18:4-5),民众却直言不讳,说他就是那一位要来的先知(21:46;路加福音7:16;约翰福音6:19;9:17)。

洁净圣殿( 可 11:15-19 路 19:45-48 约 2:13-22 )

- 21:12 耶稣进了圣殿( [ 21.12] 「圣殿」:有古卷是「上帝的殿」。),赶出圣殿裏所有在做买卖的人,推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子,

前三圣史都叙述耶稣当日进了圣殿:但马可福音只说耶稣在圣殿内巡行了一周,因天色已晚,就与十二门徒出城,到伯大尼去了。由上下文看来,他与自己的门徒一定寄居在那里,因为第二天他与门徒是从那里再进了耶路撒冷城(马可福音11:11-12)。马太却说当天耶稣还驱逐了殿内的商人,治好了殿内所有的瞎子和瘸子。祭司与文士见耶稣在殿内大显奇迹,孩童在殿内奔走欢呼,便向他提出严重的抗议。驱逐商人的事,由马可福音11:12、15两节看来,明明在荣进圣城的次日:路加福音此处虽依据马可福音,但就他的记载看来,似乎也是当天的事(路加福音19:45)。约翰福音2:13-16也载有耶稣由殿内驱逐作买卖的的事,不过不是在这时候,而是在耶稣开始传教,初次上耶路撒冷过逾越节时。情形与这次相仿佛,于是有人问:前三圣史所述与约翰福音所述,是同一回事或是两回事?对于这问题,只能有三个答案:(1)是两回;(2)是一回,是在耶稣开始传教的时候;(3)或在耶稣受难前不久。三说都有人主张,三说都有它的理由。主张是两回的理由不外是:像这样的陋习,决不是一次可以扫除的。耶稣开始传教,就公开表明了他的立场:追求天父的荣耀,不容人使他圣父的殿宇,成为营利的市场(约翰福音2:16-17);从此他就与文士和祭司,结下了不可解的怨仇。如今他自知快要受难,见殿内仍然和先前一样,甚或比前尤甚;故此又一次清理圣殿,于情于理,未尝不可。不能以为约翰福音所述,与前三圣史相同就该认为是一件事,因为同是驱逐在殿内的作买卖的,叙述起来,自然免不了有许多相同的地方。主张只有一次的理由不外是:前三圣史只记载耶稣曾经去过耶路撒冷一次,即受难前的一次;所以只得把原发生在耶稣开始传教时,驱逐殿内做买卖的的事,安插在这里,藉以说明祭司和文士何以决定要除灭耶稣。这未免言过其实,因为他们决定谋杀耶稣并不是因这个原故,或至少不只是因这个原故。祭司原应保持圣殿的神圣,如果他们因此而要杀害耶稣,于他们反而名不正言不顺了。否则,我们不明白何以约翰在自己的记载内,一点也没有暗示当时祭司对耶稣已怀杀意。如果那时祭司对他已怀杀意,决不会让他活到现在:为此有些主张只有一次的学者,把耶稣驱逐殿内作买卖的的事,放在耶稣受难以前。但何以约翰把它放在耶稣开始传教的时候,却不易解释。总之,三说都有著名的学者拥护,势难决定谁是谁非。

第二圣殿模型图。

在外邦人可入的庭院(简称外院)的东面和南面,建有石柱成行而壮丽的走廊:在东面的,称为“所罗门廊”。耶稣与自己的门徒,常在那里徘徊,给人施训讲道(约翰福音10:23);后竟成了初兴圣教会的摇篮(使徒行传5:12-16)。在南面的,称为“王廊”。这些买卖人,即群集在这两个走廊内做生意,卖的都是些与献祭有关的东西,如牛、羊、斑鸠、雏鸽、香料等。又因圣殿内只许奉献犹太的银钱,所以归国朝圣的犹太人,必须兑换银钱,作为献仪。逾越节是犹太人所过的最大的节庆,凡满了一定年龄的男人,都应上耶路撒冷过“逾越节”。所以每逢“逾越节”,耶路撒冷的人口,也增加数倍。商人就趁机做生意,祭司也暗中与他们勾结,分沾红利。日积月累,弊端百出:神圣的祈祷殿宇,由于祭司的失职,竟成了剥削人民的商场。虔诚的犹太人,早已看不过眼,只是不敢触怒蛮横的祭司。耶稣开始传教,就以他的神权,来矫正祭司界的这种积年的流弊,恢复圣殿内所应有的圣洁:如果在死前不久,他再来一次洁净圣殿的话,足见他如何痛恨这已成习惯的亵圣之罪。耶稣驱逐殿内的作买卖的,作买卖的中没有一人起来反抗:一来因为他们自知有罪,二来因为他们见到耶稣凛然可畏的怒容,也不敢起来反对:但包庇他们的祭司,竟敢出来,质问耶稣,凭何权柄执行这事。耶稣答复的名正言顺,使他们无话可说(23-27节)。

上图:主前18至主后69年在耶路撒冷铸造的推罗舍客勒。推罗舍客勒的含银量是94%,而罗马银币只有80%含银量,所以圣殿里有兑换银钱的人(太二十一12)。罗马帝国后来在推罗停止铸币,允许耶路撒冷自己铸造推罗舍客勒,图案和含银量相同,但在鹰的右边刻有「凯撒」的希腊文缩写字母KP或KAP。犹大卖主所得的价银很可能是用推罗舍客勒支付的。

- 21:13 对他们说:「经上记着:『我的殿要称为祷告的殿,你们倒使它成为贼窝了。』」

13节前半引自以赛亚书56:7,后半引自耶利米书7:11。前半完全依照七十士译文,却省去了“万民”二字,路加福音19:46也省去了“万民”二字;马可福音11:17却没有省去:约翰福音2:13-16没有直接引用这两句话,只不过暗示而已。由耶稣所引用的这句话看来,他竟把商人比做“贼”。实在他们是“贼”,不但诈取平民的钱,并且也偷窃上帝的荣耀,践踏上帝的圣殿,阻碍人们敬拜上帝。

- 21:14 在圣殿裏有盲人和瘸子到耶稣跟前,他就治好了他们。

14节是马太福音所独有的。他说耶稣这一天进了圣殿,还治好了殿内所有的瞎子和瘸子。逾越节已近,这些可怜人来到圣殿庭院内,求人施舍援助。在群众的欢迎声中,自然也夹有这些人哀号求救的呼声。马太撰述耶稣言行的目的,是以预言和奇迹来证明他是所预言的弥赛亚,所以在此处,一如在19:1-2,以这一节总括耶稣当时在耶路撒冷所行的圣迹。

- 21:15 祭司长和文士看见耶稣所行的奇事,又见小孩子在圣殿裏喊着说:「和散那归于大卫之子!」就很生气,

- 21:16 对他说:「这些人所喊的,你听到了吗?」耶稣对他们说:「听到了。经上说:『你藉孩童和吃奶的口发出完全的赞美』,你们没有念过吗?」

- 21:17 于是他离开他们,出城到伯大尼去,在那裏过夜。

诅咒无花果树( 可 11:12-14,20-24 )

- 21:18 早晨回城的时候,他饿了,

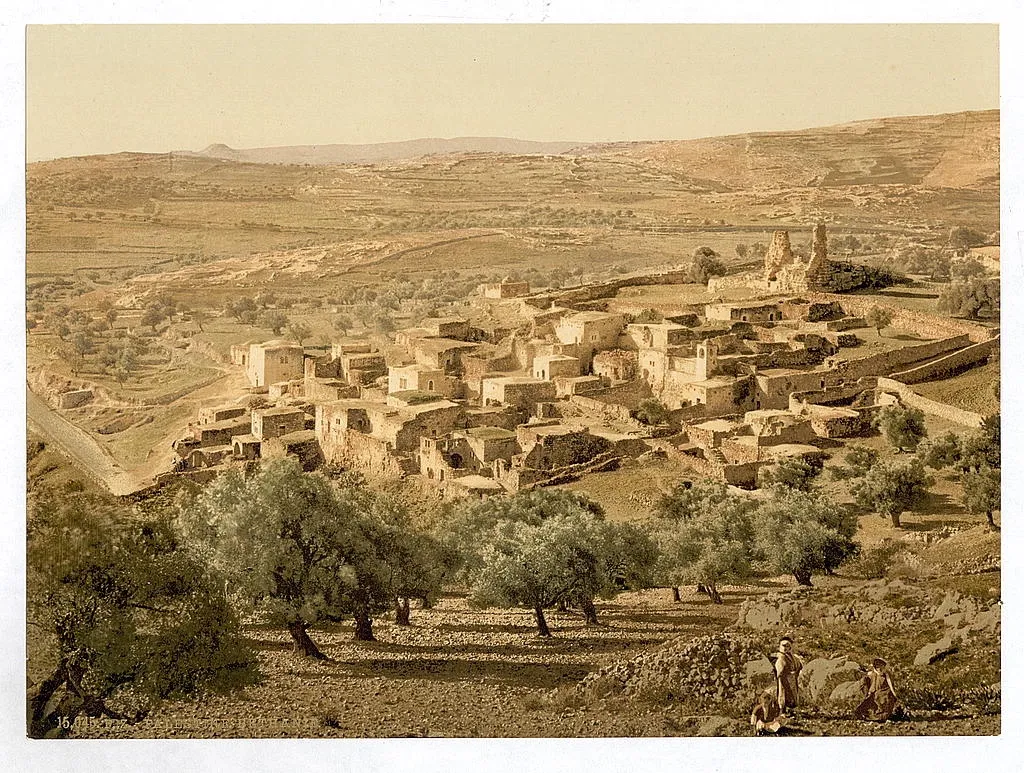

上图:1890年的伯大尼村照片。

15-16两节也是马太福音所独有的。耶稣平生酷爱儿童,因为天国正属于他们这样的人(18:1-6;19:13-15)。他这次荣进耶路撒冷,自然也有许多孩童成群结队,在他左右前后欢呼,并且也跟他进入了圣殿。祭司和文士见他在圣殿内所做的事,已气得冒火,今又见这些孩童在殿内奔走呐喊,更是怒不可遏,便对耶稣说:这些人所说的,你听见了吗?耶稣答应他们的话,显然表示自己就是弥赛亚,并且引经据典来替孩童辩护。16节所引的是诗篇8:2:依据的是七十士译本,只引了前半节,下半节:“使仇敌和报仇的闭口无言。”却没有说出:虽没有说出,但怀恨他,向他提出抗议的祭司与文士,自不难体味到他不全说出这句话的用意和意义。马太与马可都说耶稣当天晚上离开了耶路撒冷,到伯大尼去寄宿。耶稣这一天晚上,大概寄宿在他的好友拉撒路的家里。其余几天的晚上,或许与他的门徒在外露宿(路加福音21:37;约翰福音8:1),因为他已知道犹太人,对拉撒路也不怀好意(约翰福音12:10-11),不便常寄居在他的家里。在橄榄山山麓,靠近客西马尼园附近,有些山洞,可以寄宿。耶稣这几天正公开指摘那些痛恨他,蓄意要杀害他的祭司和文士,他知道夜间不能留在城内,就与他的门徒到城外寄居,次日早晨,再进城讲道训人。不到他父亲所预定的时期,决不把自己交在恶人的手里(26:45;路加福音22:53)。

- 21:19 看见路旁有一棵无花果树,就走到跟前,在树上找不到甚么,只有叶子,就对树说:「从今以后,你永不结果子!」那无花果树立刻枯干了。

按马可福音11:12-14,咒诅无花果树之事,是在耶稣进圣殿驱逐作买卖的人以前:无花果干枯的事,是在第二天门徒同耶稣回城时,才发觉的(马可福音11:20-23)。这是因为马太述事,多注意记事,不大注意事情发生的先后。

耶稣饿了。他怎么饿了。圣经上却没有说。有些学者以为动身很早,没有吃早饭。他既饿了,见路旁有一棵无花果树,就上前去找无花果吃。谁知到了跟前,只见满树叶子,不见一个无花果,就对树说:从今以后,你永不结果子。那树立即干枯了。按摩西律法,旅行的人如遇饥渴,可以摘道旁的瓜果充饥解渴(申命记23:25-26,参阅马太福音12:1-8)。无花果树是圣经中常提的树木之一,为落叶灌木,多产于地中海沿岸。在巴勒斯坦者,四月初即已绿叶成荫,六月底果实即已成熟,呈紫色,酸甜可口。此树与“橄榄树”同为巴勒斯坦有名的农产。耶稣寻果子吃的那一天,正是阳历四月三日,树上自然只有叶子,所以马可福音11:13节说:“因为不是收无花果的时候。”耶稣也知道尚不是时候,为什么他偏要上前去找果子吃呢?对于这一点,学者的解释不一:有的说:耶稣上前去,实在是“找无花果吃”,不管它熟了没有;有的说:他明知还不是时候,却要乘这个机会,教训门徒一番,就如一些古先知,为引起人民注意,曾做出一些“象征行为”(actio symbolica ,以赛亚书20:1-6)一样。两说比较起来,似乎后说较为可取。耶稣斥责这棵无花果树,并不是因为它有什么过失,只是愿藉此显示上帝的荣耀,要门徒认识他的全能,对他坚信不疑。有些学者,把这棵无花果树,比做有名无实的义人,或象征得了上帝多少恩惠,只顾讲究外面,而不注重内心的圣善与正义的犹太民族(路加福音12:6-9)。

- 21:20 门徒看见了,惊讶地说:「无花果树怎么立刻枯干了呢?」

无花果树经耶稣一说,遂应声枯干了。门徒见无花果树无罪受罚,自然惊讶。按马可福音11:20-21,彼得第二天一看见无花果树干枯了,便想起昨日的事,就对耶稣说:“拉比,请看!你所咒诅的无花果树已经枯干了。”在马太是门徒发言,在马可却是彼得;同时彼得只不过提醒耶稣,昨天他咒诅的树干枯了,门徒却是问的耶稣,为什么无花果树枯干了。两圣史所述的并不互相矛盾,只不过立论不同而已。

- 21:21 耶稣回答他们:「我实在告诉你们,你们若有信心,不疑惑,不但能行我对无花果树所行的事,就是对这座山说:『离开此地,投在海裏!』也会实现。

- 21:22 你们祷告,无论求甚么,只要信,就必得着。」

21-22两节,是耶稣答复门徒的话。耶稣没有直接答复他们的问话,只就他们的惊异,解释信心和祈祷的关系与力量。有了坚定不移的信心,不但能使这无花果树枯干,且能使这座山,即橄榄山起来,投入海中。怀着信心祈祷,是有求必应的。有些学者以为22节与上文不符,因为耶稣在22节并没有教人祈祷。殊不知信心的表现,就是祈祷,信心与祈祷是不可分离的:为此22节与21节,也是一气相连的,缺少22节,21节的意义,就不完整。

耶稣的权柄受到质问( 可 11:27-33 路 20:1-8 )

- 21:23 耶稣进了圣殿,正教导人的时候,祭司长和百姓的长老来问他:「你仗着甚么权柄做这些事?给你这权柄的是谁呢?」

三圣史叙述耶稣当时在圣殿内的情形,也不完全相同:马太福音和路加福音(20:1)说耶稣那时在教训人:马可(11:27)却说那时他在殿内徘徊。也许他当时,一面讲,一面走,并没有坐下。前来质问耶稣的人,依马可与路加包括组成公会(synedrium)的三种议员:祭司,文士和长老;马太在此没有提及文士(26:47:27:1、12等处也是如此)。马太福音,多闪语的语气,惯用旧约中的文笔和词汇,所以称“长老”为“民间的长老”(出埃及记19:7;民数记11:16、26;以赛亚书3:14;耶利米书19:1;玛喀比传上7:33:12:6)。耶路撒冷的“公会”,为犹太民族最高的“议会”。法律的行施与宗教和政治重大事项的取舍,全由“公会”定夺。这事和以下直至25章末所有的言论,依马太福音的行文看来,似乎是发生在荣进耶路撒冷以后的第二天,即四月三日;但依马可福音三日那天,耶稣驱逐了殿内的作买卖的,至四日再进城在殿内徘徊时,祭司长、文士及长老才乘机向耶稣提出了这个质问(马可福音11:20、27)。按时间上的次序来说,马可福音所记的似更可靠。因此我们以为由本段起直至25章末所有的言论,是发生在四月四日。祭司长和长老质问耶稣两件事:

(a)“你仗着什么权柄做这些事?”(b)“给你这权柄的是谁呢?”

“这些事”是指的什么事,学者的解释不一:主张耶稣两次驱逐作买卖人的学者,自然除耶稣在殿内往来施教外,尤其是指他前几天,干预圣殿的内政,驱逐买卖人的事。主张耶稣只在传教开始一次驱逐商人的学者,则以为“这些事”是指他近来在耶路撒冷所行的各种的事,如荣进耶路撒冷,扰乱殿内的治安等等。第一个意见,似乎更合乎事实。

- 21:24 耶稣回答他们说:「我也要问你们一句话,你们若告诉我,我就告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。

- 21:25 约翰的洗礼是从哪裏来的?是从天上来的,还是从人间来的呢?」他们彼此商议说:「我们若说『从天上来的』,他会对我们说:『这样,你们为甚么不信他呢?』

- 21:26 若说『从人间来的』,我们又怕众人,因为大家都认为约翰是先知。」

- 21:27 于是他们回答耶稣:「我们不知道。」耶稣也对他们说:「我也不告诉你们,我仗着甚么权柄做这些事。」

他们一来,耶稣就知道他们不怀好意,因为耶稣晓得他们知道自己是谁(约翰福音7:25-29),但他们仍然要问。耶稣本来能如同答复施洗约翰的门徒,用以赛亚先知的话,来答复他们(11:2-6)。但从生来的瞎子复明,死了四日已臭的拉撒路复活等神迹,还不能打动他们的心,以赛亚先知的预言,又有什么用?因而耶稣就给他们当头一棒说:“我也要问你们一句话。”耶稣提出的问题的巧妙处,就在于叫他们自解自答:解答了耶稣的问题,也就解答了他们向耶稣所提出的问题。这问题使他们进退两难,又不能不答复;怎样答复,就看他们居心如何了。由他们心中思量的话上,就知道他们没有诚意。他们明知约翰是先知,却不愿意承认。不愿意承认的原因,是因为他们不愿接受约翰对自己和对耶稣所作的见证(约翰福音1:19-34)。为此他们更不会接受耶稣对自己所作的见证。他们的不答复,是对于真理和光明的畏缩(约翰福音1:6-16)。耶稣的不答复,是对他们的不答复,一个有力的答复。耶稣不答复他们,就等于答复他们说:你们既不知道约翰的洗礼,是从那里来的,就不必问我,凭什么权柄及谁给了我这权柄做这些事了。

两个儿子的比喻

- 21:28 「有一件事,你们的意见如何?一个人有两个儿子。他来对大儿子说:『孩子,今天到葡萄园裏做工去。』

- 21:29 他回答:『我不去』,以后自己懊悔,就去了。

- 21:30 他来对小儿子也是这样说。他回答:『父亲大人,我去』,却不去。

- 21:31 这两个儿子是哪一个照着父亲的意愿做了呢?」他们说:「大儿子。」耶稣说:「我实在告诉你们,税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国。

- 21:32 因为约翰到你们这裏来指引你们走义路,你们却不信他,税吏和娼妓倒信了他。你们看见了以后,还是不悔悟去信他。」

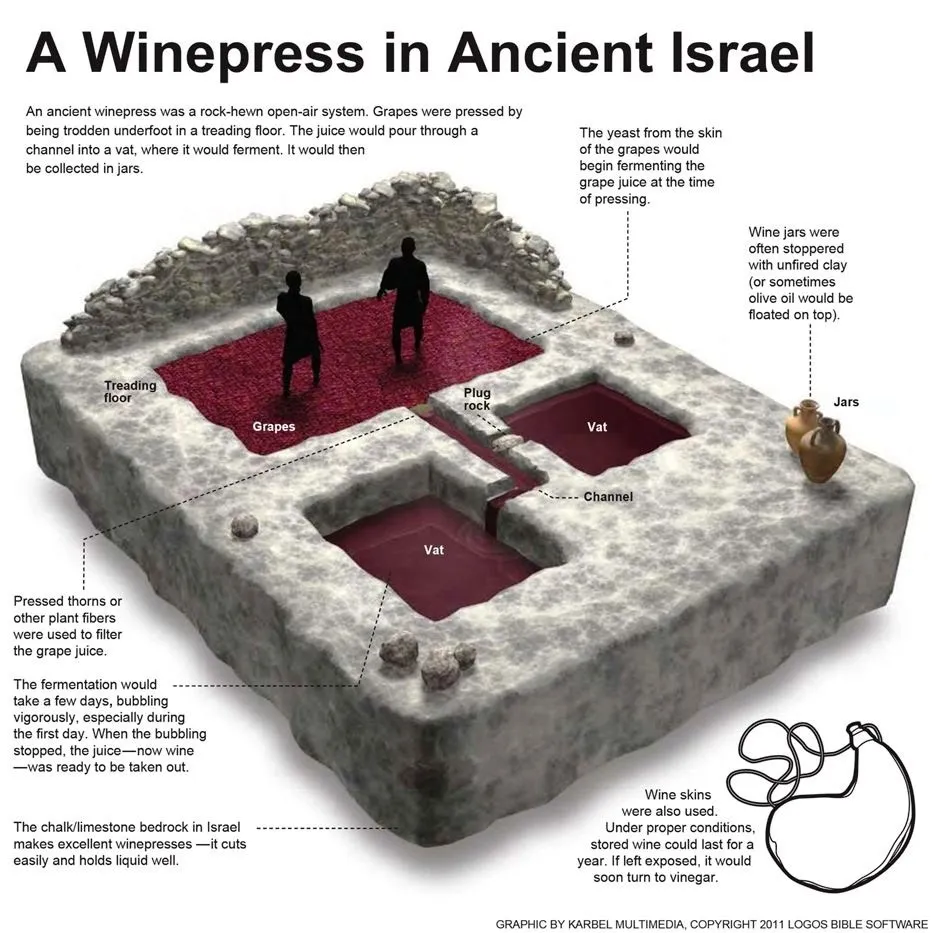

上图:古代以色列人收获葡萄的艺术想象图,右边是瞭望台,左边是压酒池。

这个比喻是马太福音独有的。耶稣见他们不离去,就给他们讲了这个比喻。18:12用的也是这种笔法,开口就问他们,引起他们注意。他们本不愿答复耶稣所问的,耶稣却用这个比喻,叫他们自己说出答案来。

讲比喻只人的用意看来,父亲的意思,正是要对他的两个儿子出同样的命令,否则,不能看出是哪一个听了父亲的话。但就31、32两节,对议员说出的话看来,似乎该是代表议员——祭司长、文士及长老的第一个答应了去,而实在没有去。因为他们是些读书明理,社会上有地位的人,是有义务以身作则,实践上帝的意愿的人。依理而论,他们该在别人以先进入天国。但为什么他们反在税吏和娼妓以后了呢?这是因为他们空有义人的名,而无义人之实,务外而不务内,就如那说去,而实在不去的小儿子。税吏和娼妓,他们的生活,本来邪恶,明明的违反上帝的圣意,就如拒绝父亲命令的大儿子;但他们知道自己是罪人,认罪悔过,接受上帝的规劝,从新做人,成了上帝国内的国民。耶稣并没有说法利赛人被弃于天国之外,而只说税吏和娼妓,在他们以先进入了上帝的国;他们尚能进入上帝的国,只要他们改变自己的行为。

32节是为说明31节未尽之意。税吏和娼妓所以在法利赛人和祭司以先进入了上帝的国,是因为他们信了施洗约翰的讲劝,洗心革面,悔改补赎。文士和祭司虽然明知施洗约翰是一位大德的先知,亲眼看见这些罪人,听了他的讲劝而悔改受洗了,自己仍然自命不凡,不愿悔改,不愿去信他;因此没有踏上正道,不得进入上帝的国。参见3:7;路加福音7:29-30。耶稣的这一席话,又把来问的议员的心意,全揭露出来了。他们不答复耶稣的问题,怕的就是这一点(25节)。如今耶稣用了一个比喻,叫他们自下判断,羞得他们无地自容。“遵着义路”,是闪语的语法,意谓以一个极端守法的人,出现在人们跟前。他是一位盛德感人的人,而你们竟然不信他,税吏和娼妓却信了他。施洗约翰是旷野中的声音(3:3;约翰福音1:23),耶稣是上帝的道(约翰福音1:1),不接受旷野中的声音,自然不会接受上帝的圣言;由旷野的声音,才可听到上帝的圣言(3:2)。法利赛人——文士和撒督该人——祭司,没有听从旷野的声音,所以不认识上帝圣言,仍留在黑暗中,不能进入天国(约翰福音1:6-11;5:24、37、38)。

恶园户的比喻( 可 12:1-12 路 20:9-19 )

- 21:33 「你们再听一个比喻:有一个家的主人开垦了一个葡萄园,四周围上篱笆,裏面挖了一个榨酒池,盖了一座守望楼,租给园户,就出外远行去了。

上图:今日以色列的古代压酒池遗迹。

这个比喻与前一个比喻,紧紧相连,为此耶稣说:“你们再听一个比喻。”二子的比喻,说明犹太人如何固执,不愿接受约翰的规劝,不肯悔改做补赎,进人天国。园户的比喻,描写犹太人如何残忍,忘恩负义,谋害先知弑杀天父的儿子。马太福音将这两个比喻置于一处,意思前后甚为连贯。马可福音与路加福音所述,因为其间缺少二子比喻,意义前后,就不大相连。这个园户比喻,三圣史都有所记述,但其中有许多细目,不完全相同,只要把译文一比,就可以看出。这个比喻,是个寓意的比喻,所以在解释上,不应只注重比喻和比喻所指的事物两者之间类似的地方,还应注重讲比喻者所指的寓意,否则,就有些地方讲不通。但比喻的意义,应求之于讲比喻者的用意。这比喻的意义,甚为明显:家主是上帝圣父;样样齐备的葡萄园是以色列民:园户是负责代表上帝管理以色列民的祭司、文士和长老;前后所派遣的仆人,是历代给以色列人所派遣的先知和圣贤;最后家主所派遣的独生子,是耶稣自己。其他各节,虽有意义,也不过用来作陪衬而已。新旧约好用葡萄树或葡萄园来说教立论,因为巴勒斯坦出产葡萄,到处是葡萄园;故圣经的作者,或更好说先知与耶稣,常用以来晓喻事理。以赛亚书5:1-7就把以色列人比做一个葡萄园。先知描写上帝,如何修建裁植自己的葡萄园,是要葡萄树结葡萄。这里耶稣却说:这个家主把自己的葡萄园准备好了,为租给园户,要他们去工作,自己每年到时收租。巴勒斯坦一带的葡萄园的藩篱,因其地多石,大半都是用石块堆成的,高约一公尺余,厚约数公寸,其上铺有一层荆棘,以防外人擅入。今日的巴勒斯坦葡萄园中,已不多见有榨酒池;旧日的葡萄园内,常筑有榨酒池,多是建在园内的一角,且是在岩石上凿成的,分上下两层:上层为榨葡萄,下层为盛葡萄汁。葡萄汁由上层特制的沟内流入下层的池内。近日考古学家所发掘的古村镇,常见有这样的榨酒池或榨油池。所说的“守望台”:也是用乱石堆成的:先用石块铺成一个比地面较高,或方或圆的平台,周围有石块垒成的石级,绕至台顶;上面四周,再用石垒成矮墙,墙四面有洞,可以往外嘹望,台顶多没有什么遮盖,到了冬天雨季时节,就用席盖上,席上铺以干草,以免雨打水淋。今在巴勒斯坦郊外田野间,尚可以随处见到这样的“守望台”,其用途是为防守庄田,不受盗贼或野兽的侵害。家主如此修建自己的葡萄园,显然是为出租与人。出租的条例,比喻中并没有明说。平常的通例,是出租的人分享几成出产,多少则看各地的风俗而定。

上图:古代以色列压酒池的示意图。

- 21:34 收果子的时候快到了,他打发仆人到园户那裏去收果子。

- 21:35 园户拿住仆人,打了一个,杀了一个,用石头打死了一个。

- 21:36 主人又打发别的仆人去,比先前更多;园户还是照样对待他们。

- 21:37 最后他打发自己的儿子到他们那裏去,说:『他们会尊敬我的儿子。』

- 21:38 可是,园户看见他儿子,彼此说:『这是承受产业的。来,我们杀了他,占他的产业!』

- 21:39 于是他们拿住他,把他扔出葡萄园外,杀了。

- 21:40 葡萄园的主人来的时候,要怎样处置那些园户呢?」

- 21:41 他们说:「要狠狠地除灭那些恶人,将葡萄园转租给那些按时候交果子的园户。」

34-41节为这比喻的纲要。但三圣史所述,各有不同。今就其各不相同之点,分述于下:

按马太福音,似乎是征收全部的出产:按马可福音与路加福音,却是一部分的出产。 按马太福音,前后所派遣的仆人,共为两批,都遭园户杀害;按马可福音,家主派遣仆人共四次;前三次都只派了一人,第四次才派去一批;前两次所派的仆人,只受了虐待,并未遭园户的毒手;第三次所派遣的仆人,被他们杀了;最后所派的一批仆人有遭他们虐待的,也有遭他们杀害的。按路加福音,家主三次派遣仆人去,每次只派一人,三次三人,都只受虐待鞭打,并未被杀害;惟独最后派去的独生子,遭了他们的毒手。 按马太福音与路加福音,园户先把家主的儿子推到园外,然后把他杀了;按马可福音,先把他杀了,然后丢在园外。

按马可与路加福音,耶稣自己说出园户该受的惩罚,并且由路加福音20:16看来,他们似乎明白了耶稣所讲的比喻。但按马太福音,却是他们说出了园户该受的罚,他们似乎尚未明了这比喻的含义。

由上所述看来,路加福音多少是依据马可福音的记载;马可福音却有他自己的体系。仆人既是代表上帝所派遣的先知,所以他们都受过以色列人的虐待或杀害(23:34-37)。马太谓家主前后两次派遣了两批仆人,也许他有意暗示前期和后期的先知。他述事层次分明,有条不紊,说第二次所派遣的,比第一次还多;但他不多费笔墨,再描写他们的遭遇,只用“同样待他们”一句,一点即过。园户对于仆人连次的虐待与杀害,固然说明了他们的凶恶残忍,却也反映出家主的坚忍与期待。家主不愿对他们施行武力,是希望他们终有一天,为自己的宽仁所感化。他之所以派遣自己的儿子,其目的也在于此。无奈,丧尽天良的园户,竟怙恶不悛,见了家主的儿子,居然动了杀机,意图霸占他的产业。也许有人要说:耶稣所设的这个比喻,太不近人情了罢!世上哪有这么一个糊涂的家主,接二连三派遣自己的仆人,徒手去送死。更没有一个有钱有势的家主,见自己所派遣的仆人,几次都遭人杀害,仍然还要自己的惟一爱子,去冒性命的危险;心想杀害他仆人的人,会敬爱他的儿子。依人情看来不可能的事,上帝竟对没有人情的人做出来了。他这样爱世人,以致牺牲了自己的独生子(约翰福音3:16;罗马书8:32)。如此,我们怎能依照人情,来判断上帝的事理?也许还有人要说:园户的想法,实在有些不合事实,因为人平常不会有这样愚妄的打算;但该亚法在公会所提出的建议(约翰福音11:47-50),岂不是这样的打算?他们商议除灭耶稣,免得国家民族沦亡。事实上为钉杀耶稣,反而出卖了自己的祖国(约翰福音19:12-15),招致了民族的灭亡(路加福音19:43-44);就如这些园户谋杀园主的儿子,意图霸占他的产业,反而招来了杀身之祸,失去了葡萄园。家主把葡萄园另租给人,是说租给外邦人(43节)。耶稣死了,人类得了救赎,成了上帝的义子,与耶稣共同继承天国的产业(罗马书8:17)。马太福音在39节内,说园户把家主的儿子,先推到园外,然后杀了,显然有意暗示耶稣在城外被钉,受难而死的事(希伯来书13:12)。家主的仆人和他惟一的儿子,都被谋杀了,现在他该亲自出来问罪了。耶稣没有说出家主究要怎样行动,只问他来时,要怎样对付这些丧尽天良的园户。依马太福音是他们自己答复耶稣所问,说出这家主该怎样对待这些残忍的园户;马可和路加福音却说耶稣自己说出了这家主要怎样对待这些园户。如今要问:这话究竟出于何人之口?公教学者大抵随金口圣约翰说:这话是出于犹太人之口。耶稣认定他们所说的对,自己又再重复了一遍(43节)。为此41节不见于马可福音与路加福音。起初这些来质问耶稣的人,想他所说的是指蹂躏以色列的罗马人,所以他们说:该不留情地消灭这些败类。但耶稣重复了一遍以后,他们明白了是指的自己,就说万不可这样(路加福音20:16)。

- 21:42 耶稣对他们说:「『匠人所丢弃的石头已作了房角的头块石头。这是主所做的,在我们眼中看为奇妙。』这段经文你们从来没有念过吗?

有些学者,以42-44三节为一个寓意的比喻,与前一个比喻紧紧相连,可视为前一比喻的附录,补述家主的儿子被谋杀以后的际遇。42节似乎是耶稣引来叫他们更明了他所讲的比喻的要点:家主的儿子被谋杀以后,所发生的结果;为此似乎不能自成一个独立的比喻。42节引自诗篇118:22-23(拉丁通行本117),参见以赛亚书23:16;约伯记38:6。诗篇118这两节,原是以色列人感谢上帝拯救他们所唱的谢词。此处耶稣却引来贴在自己身上,谓自己是以色列所抛弃的石头,上帝却用他来作为建立圣教会的房角石(使徒行传4:11-12;彼得前书2:4-8;罗马书9:32、33;以弗所书2:19-22)。

- 21:43 所以我告诉你们,上帝的国必从你们夺去,赐给那能结果子的民。

- 21:44 谁跌在这石头上,一定会跌得粉碎;这石头掉在谁的身上,就要把谁压得稀烂。( [ 21.44] 有古卷没有44节。)」

43-44两节是结论;43节总结上述寓意的比喻;44节归结45节所提房角石的意义。有些古抄卷缺44节,为此有些学者,以为这一节是由路加福音20:18窜人的。

43节结天国果子的民族,就是替代以色列人,而成为上帝子民的天下万邦——圣而公教会。

44节说,这块角石不但是建筑的基础,且也是建筑的防御。敢与它为敌的,没有不被粉碎的(使徒行传9:4-6)。它跌在谁身上,自然会把他压得粉碎:这是说耶稣如要惩罚他的敌人,他的敌人是受不了的。

- 21:45 祭司长和法利赛人听见他的比喻,就看出他是指着他们说的。

- 21:46 他们想要捉拿他,但是惧怕众人,因为众人认为他是先知。

耶稣说到这里,在旁听的祭司和法利赛人,觉悟了他是在说他们,就想拿住他,但因为怕民众,因为民众尊敬他为一位先知,就不敢动手(26:3-5)。他们早有意要拿耶稣(12:1-14),也曾派人去拿他(约翰福音7:32);但事情没有成功,在他们一面是怕民众(约翰福音7:44-49),在耶稣一面,是因为“他的时候”还没有到(约翰福音7:33)。在解释了这个比喻以后,我们不难看出,这比喻是旧约历史的缩型,是新约历史的写照,所以有学者认为,在这从未有如此简明的比喻内,见到了教会全部的历史。