马太福音 第17章 概览

耶稣登山显荣( 可 9:2-13 路 9:28-36 )

- 17:1 過了六天,耶穌帶着彼得、雅各和雅各的弟弟約翰,領他們悄悄地上了高山。

上图:从耶斯列平原远眺他泊山。传统认为他泊山就是主耶稣登山变像的地方,现在山顶有纪念教堂。

本章所记述的事件,都是照时序编排的。除应注意所述的史事外,也当注意玛在本章所记的有关圣教会奥秘的道理。由于耶稣显了圣容,信友们知道了他们的唯一之路,即是信从耶稣,跟随耶稣,因为律法及先知(即旧约)都在耶稣身上应验了。依靠耶稣,可以制胜魔鬼的一切侵袭。对这一点,只要信徒以祈祷及苦行效法甘愿受苦的救主,是没有任何困难的。信徒只要在千变万化的世界上,在许多异端邪教中,始终 服从使徒的教导,坚持使徒统绪,便可以找得耶稣的真教会,因为“主教在哪里,教会就在那里”。1-9 节,记述耶稣显圣容的事。本段一开始,圣史便先将时间、地点与人物说出。

- 时间:“过了六天”,即六天之后,指彼得于凯撒利亚·腓立比,明认耶稣是基督,是上帝的儿子以后的第六天。路加福音说:“说了这话以后约有八天”(路加福音9:28),不过这只是表面的差异。马太福音所记述的,是两事件中间相隔的六天,而路则连事件的首尾两天也算在里面。

- 地点:“高山”。可惜,三位圣史都没有将山名写出。惟其如此,才更显出福音的真实性,否则像伪经一样,一定要捏造或假托一个山名,来迎合读者的好奇心。另一方面,第四世纪,教会内即有了一个传说(这传说当然源于四世纪以前),说耶稣显圣容的山是他泊山。有些学者拿他泊山或黑门山当作显圣容的地处,都是由于诗篇89:12节:“南北为你所创造;他泊和黑门都因你的名欢呼”一句而来的。事情乍看来好似是可能的,但这两座山,那一座实在是耶稣显圣容的山呢?现代不少的学者以为是黑门山。但我们依从传说和大多数近代学者的意见,以为是他泊山。黑门山在黎巴嫩与巴勒斯坦的交界 处;他泊山则位于加利利省,是耶斯列平原中一座孤立突起的山,海拔588公尺,高出地面450公尺。 从本段上下文看来,他泊山更合乎情理。因为:第一,从凯撒利亚·腓立比到他泊山巅,六天的时间是极容易到达的。但是去黑门山巅,六天的工夫,则感不足。第二,耶稣下山后,在那里已有一大群人等着他;人群中还有一个被鬼附着的人,要求耶稣救治。从耶稣责斥他们的话上,可知那些人是犹太人。 但黑门山下的居民,几乎都是外邦人。由于这两个理由,直到今天,大多数学者仍沿四世纪的传说, 以他泊山为耶稣显圣容的地点。

- 人物:除耶稣外,有彼得、雅各和约翰。耶稣所以使这三位使徒看到他原有的荣耀,无可否认的,与三位门徒将在客西马尼园见到耶稣的苦痛欲绝的光景有关。可能是因为他们三人将来要在山园见到耶稣的悲惨苦痛,今日耶稣特使他们看见自己原有的荣耀,使他们来日不致失足背信;或者也可以简单地说, 因为耶稣特别宠爱这三位门徒。的确,除了上述两次外,耶稣在复活睚鲁的女儿时,也只准许了这三位门徒在场(参阅马可福音5:37;路加福音8:51)。

上图:传统东方教会圣像——基督易容显光。

- 17:2 他在他们面前变了形像,他的脸明亮如太阳,衣裳洁白如光。

- 17:3 忽然,有摩西和以利亚向他们显现,与耶稣说话。

圣史将时间、地点及人物道出后,接着记述耶稣变圣容的本事说:“在他们面前变了形像。”耶稣与三个门徒到达山顶时,天已晚了。耶稣就祈祷,同父密谈,同时也叫他们三人祈祷。但他们大概走得乏了,长久的祈祷,未尝习惯,不多时便深入了睡乡(路加福音9:29、32)。他们正在熟睡,耶稣改变了容貌,显露 了他和神性结合的人性的荣耀。那时使徒们惊醒了,睁眼一看,眼前的景物完全改变了:“脸面明亮如日头,衣裳洁白如光。”按“光”字,三部福音的拉丁通行本皆作“雪”。把“光”改作“雪”的理由,是因为当时的西方教友,不了解近东各地白天的日光如何光辉夺目,遂用“雪”字来形容。“雪”在巴勒斯坦人的心目中是极陌生的,因为数十年也不一定能下一两次雪。所以巴力斯坦人形容“白”常用“光”来代替。马可依据圣彼得的讲述,给我们记载说:“地上漂布的,没有一个能漂得那样白。”正当他们惊骇奇异之际,天空又出现了两个人,即摩西和以利亚。他们二人是旧约中的伟人,是律法与先知的代表人。至于三位使徒如何认出他们是摩西和以利亚来,圣史没有说明。可能由他们与耶稣所谈论的内容认出他们来。他们与耶稣谈论的又是什么呢?马太不置一词,只说:“同耶稣说话。”从路加福音9:31可以知道,他们所谈论的,是耶稣应在耶路撒冷受苦受死的事。他们所谈论的,是何等神圣!

- 17:4 彼得回应,对耶稣说:「主啊,我们在这裏真好!你若愿意,我就在这裏搭三座棚,一座为你,一座为摩西,一座为以利亚。」

彼得由梦中醒来(路加福音9:32),一见这样的美景,带着一片天真纯朴的心情,信口对耶稣说:“主啊,我们在这里真好!”彼得这句简短的话,完全表明了他的心愿。他不愿再离开这个地方,更不愿听到恩师受苦受死的事情,遂说:“你若愿意,我就在这里搭三座棚……”这句话,决不是像有些人所解释的,说彼得说这句话是因为当时是在夜间,有在该处度夜的意思。其实在山顶上过一两夜,无须搭帐棚;再者,彼得也知道,耶稣常在露天过夜,从未搭过帐棚。由此可见,彼得是一心愿意在这美景中住下去。

- 17:5 说话之间,忽然有一朵明亮的云彩遮盖他们,又有声音从云彩裏出来,说:「这是我的爱子,我所喜爱的。你们要听从他!」

- 17:6 门徒听见,就俯伏在地,极其害怕。

- 17:7 耶稣进前来,拍拍他们,说:「起来,不要害怕!」

- 17:8 他们举目,不见一人,只见耶稣独自一人。

但是好景不长,彼得的美梦破灭了。“说话之间,忽然有一朵光明的云彩遮盖他们”,“他们”不是指彼得和其他两位门徒,而是指耶稣、摩西和以利亚三人。由“且有声音从云彩里出来,说……”一句,可知耶稣当时用了在我们以为极微妙,而在他却是最自然的方法,沉人父的怀中。父如以前在耶稣受洗时一样,亲自为他的爱子作证(3:17)。不过,这次天父多说了“你们要听他”一句,这话显然有意影射申命记18:15,说耶稣即是摩西所预言的大先知。三位门徒一听见这突然的声音,顿时战栗惊惧,伏倒在地,因为他们已觉得这是上帝亲自显示。由旧约中我们知道,在犹太人中有一种普通的观念:即人不能看见上帝,如果见了,必要死亡(见创世记32:31;出埃及记33:22;申命记5:25、26;士师记6:22)。三位门徒因听见从云中来的声音,即刻知道上帝无限尊威降格在此,故此畏惧不已。“耶稣进前来,摸他们,说:起来,不要害怕!”耶稣显圣容,是为叫门徒对自己有更深的认识,进而更坚决信任他,不是为使他们害怕,所以耶稣立时走近他们,“摸他们”,安慰他们说:“不要害怕。”他们抬头一看,只见耶稣,摩西和以利亚都不见了。

- 17:9 下山的时候,耶稣嘱咐他们说:「人子还没有从死人中复活,你们不要把所看到的告诉人。」

9节记述耶稣和三位门徒下山时在路上的谈话。耶稣在路上嘱咐他们严守秘密,非等人子由死者中复活, 切勿将山上所见所闻宣传出去。耶稣之所以叫三位门徒严守秘密,是因为耶稣这次显圣容,无疑是为坚固三位门徒的信心,使他们对所见所闻的在脑海中留下一个深刻的印象;但另一方面,耶稣这次显圣容和以利亚及摩西的出现,按圣耶柔米的讲解,正是法利赛等人向耶稣所求的来自天上的神迹。但是耶稣宁愿显示给虔诚笃信的爱徒,不愿显示给骄矜自夸的法利赛人。这正是耶稣要三位门徒严守秘密的原因。三位门徒固然信耶稣为弥赛亚,但这次又从天父在云中发出的声音得知耶稣为弥赛亚,是上帝的儿子, 所以他们对耶稣的信心更加巩固。

- 17:10 门徒问耶稣:「那么,文士为甚么说以利亚必须先来?」

- 17:11 耶稣回答:「以利亚的确要来,并要复兴万事;

- 17:12 可是我告诉你们,以利亚已经来了,人不认识他,反倒任意待他。人子也将这样受他们的苦。」

- 17:13 门徒这才明白耶稣所说的是指施洗的约翰。

三位门徒下山时,不敢询问耶稣受难的事情,却想起了以利亚再来做弥赛亚先锋的问题,因为他们在山上曾见以利亚来过,但他来了又去了。遂想起法利赛人和文士的意见:以利亚先来预备弥赛亚的降临,因此使徒便问耶稣说:“文士为什么说以利亚必须先来?”

9、10 两节之间,马太福音似乎略去了一段话。按马可福音9:10 所载,他们所彼此议论“从死里复活”是什么意思。这当然又是耶稣要他们严守秘密,直到“人子从死者中复活”的话激起了他们的愁虑。耶稣在山上大显光荣,而受难的计划,仍丝毫未改;他虽要复活,但他先要受难受死。弥赛亚怎么会死呢?六天以前彼得因拦阻耶稣受难而受斥责的事,尚在他们的记忆中,所以这次他们不敢再劝阻耶稣受难受死了。这次耶稣预言受难,提起三件大事:耶稣要隐藏他的权能,自愿交付仇人手中,任凭他们虐待侮辱。仇人要谋害他,非杀死他,决不罢休;但他终要获得胜利,死后第三日复活。马可路加福音详细记载:他们仍然不明了受难的预言;但耶稣说的既如此坚决,事情必要实现。使徒既不敢询问耶稣受难的事,遂拿以利亚再来做弥赛亚先锋的问题,问说:“文士为什么说以利亚必须先来?”

耶稣答复他们的问题说:“以利亚固然先来,并要复兴万事……”,所谓“复兴万事”,当然是指伦理、宗教、道义的复兴(见路加福音1:17)。这一切施洗约翰早已讲过了(3:2-12;马可福音1:2-8;路加福音3:3-18),且明明给耶稣做过证,证明他即是弥赛亚(约翰福音1:26-34)。而且耶稣在11:14早已说过施洗约翰就是那要来的以利亚;施洗约翰已为希律王所杀,耶稣今次又对三位门徒说:“以利亚已经来了”,三位门徒也便明白他所说的以利亚是指的施洗约翰了。11章的解释内已经说过施洗约翰所以称为以利亚,是因为约翰有以利亚的精神,在耶稣——弥赛亚前,预备了道路,给世人介绍了弥赛亚——耶稣。至于12节下半所说:“人子也将要这样受他们的害”一句,是否是说:耶稣也要被希律王杀害?否则,耶稣如何能说:“人子也将要这样受他们的害”?所说“他们”,不是指杀施洗约翰的人,也要杀耶稣,而是泛指所有与上帝作对的人。

治好被鬼附的孩子( 可 9:14-29 路 9:37-43 )

- 17:14 耶稣和门徒到了众人那裏,有一个人来见耶稣,跪下,

- 17:15 说:「主啊,可怜我的儿子。他害癫痫病很苦,屡次跌进火裏,屡次跌进水裏。

- 17:16 我带他到你门徒那裏,他们却不能医治他。」

- 17:17 耶稣回答:「唉!这又不信又悖谬的世代啊,我和你们在一起要到几时呢?我忍耐你们要到几时呢?把他带到我这裏来!」

- 17:18 耶稣斥责那鬼,鬼就出来;从那时起,孩子就痊愈了。

- 17:19 门徒私下进前来问耶稣:「我们为甚么不能赶出那鬼呢?」

- 17:20 耶稣对他们说:「是因你们的信心小。我实在告诉你们,你们若有信心像一粒芥菜种,就是对这座山说:『你从这边移到那边』,它也会移过去,并且你们没有一件不能做的事了。( [ 17.20] 有古卷加「(v 21(v* 至于这一类的鬼,若不祷告禁食,他就不出来。」)」

14-21节一段记述耶稣治好一个被鬼附着的孩童。关于本段,马太记述的较为简略,马可和路加较为详尽。14节马太只说:“耶稣和门徒到了众人那里”。路加福音则清楚说:“第二天,他们下了山(路加福音9:37。”马可福音9:15则说:众人一见耶稣,都甚希奇,就跑上去问他的安。耶稣一见这样多的人,群众中并且还有文士(马可福音9:14),便知道他们中发生了什么事;所以按马可福音的记载,耶稣先对他们发问说:“你们和他们辩论的是什么?”就在耶稣发问的时候,有一个人来见耶稣,跪下,说:“主啊,怜悯我的儿子!他害癫痫的病很苦……”是一个慈父为自己的儿子求恩。路加福音还说:“因为他是我的独生子。”关于癫痫病是什么病,参考4;24。

关于这孩子患病的原因,15节虽未明言,但由18节可以知道他的病是来自魔鬼。马可福音9:16-17直接说:他被哑巴鬼附着。17节耶稣感叹的话,与其说是感叹使徒们的不信,倒不如说是感叹在场群众的不信。如上所述,群众中尚有文士,且在和使徒辩论。使徒们这次的信心不足以将鬼赶出去的原因,可能是因了文士们的似是而非的理论,即关于赶鬼的权柄与能力的问题(见11:2),致使使徒的信心受了影响, 而不合显奇迹的条件——笃信,遂未能如愿,将魔鬼赶出去。18节:“耶稣斥责那鬼,鬼就出来”,这证明了耶稣真是弥赛亚。恶魔在别人前,还可顽抗,但在耶稣前,却无能为力,因为耶稣对他有绝对的统治权。 耶稣的话一出口,魔鬼就无法抗拒,不得不即时离开那可怜的孩子。这正是马太写本段福音的用意——证明耶稣是基督。

上图:中东的芥菜树Salvadora persica,种子直径只有1毫米左右,但长成后高度可达5米。

使徒未能驱此恶魔,致受文士的嘲弄,群众的讥诮,自然不免心生羞愧,此时见耶稣治好了那孩子,就来请教耶稣:“我们为什么不能赶出那鬼呢?”耶稣很简单地告诉他们,是由于他们缺乏信心。接着耶稣又说:“我实在告诉你们,你们若有信心,像一粒芥菜种,就是对这座山说:‘你从这边挪到那边’,它也必挪去;并且你们没有一件不能做的事了。”本处是说芥菜种的量,不是说芥子的质(13:32)。耶稣说的这话,原是一句成语;犹太人形容东西微小,常用芥菜种来形容。为此20节用山作芥子的对比。信心虽小如芥菜种,却能移动大山,是说为一个有信心的人,没有不可能的事。人或者问:是否有人真的移过山,这样的问题是不必要的。圣奥古斯丁,圣耶柔米等曾说:实际上,叫一个死人复活,比移山的神迹还大。耶稣既然多次使死人复活,对移山还有什么困难?

21节:“至于这一类的鬼,若不祷告、禁食,他就不出来(或译:不能赶他出来)。”此句,按马可福音9:29是答复使徒们说的,为此,马太福音此句,解经家认为是来自马可福音。可是几乎所有的古译本, 乃至拉丁通行本都有此句。至于本节的经意,不外是说:有时上帝愿意人用言行(祈祷和禁食)来表示他们的信心。祈祷和禁食,可说是信心的标记,所以与耶稣在20节内所说的话,毫无抵触。

- 17:22 ( 可 9:30-32 路 9:43-45 )他们聚集在加利利的时候,耶稣对门徒说:「人子将要被交在人手裏。

- 17:23 他们要杀害他,第三天他要复活。」门徒就非常忧愁。

22、23两节记述耶稣再次预言受难和复活的事。22节“他们还住在加利利的时候,”“住在”按马可福音作“经过”。马太福音所以用“住在”一词,一方面是说明耶稣是在加利利省,另一方面是说明耶稣是在不停地到处讲道。按上下文看来:耶稣是从他泊山来,往迦百农去,所以必须经过加利利省北部。所以耶稣这次预言他受苦受死,是在往迦百农去的路上说的。耶稣所说的话和16:21所说的,大致相同。前次耶稣清楚说出他要受长老、祭司长及文士许多的苦,本节只简略说:“人子将要被交在人手里”。本节的“人”自然是指长老、祭司长及文士等人。耶稣这次如上次一样,最后仍加说:“第三日他要复活。”按马可福音9:32和路加福音9:45所载:门徒却不明白这话,又不敢问他。与其说他们不敢问,毋宁说他们不愿问,因为他们怕明白了这话的意思。从另一方面,他们虽不明白这预言的真意义,但他们却感到这话是一句不吉祥的话;所以他们在听了之后,显得非常忧郁。

缴纳圣殿税

- 17:24 他们到了迦百农,收圣殿税( [ 17.24] 「圣殿税」:原文是「二德拉克马」,或译「丁税」,即半块钱;参「度量衡表」。)的人来见彼得,说:「你们的老师不纳圣殿税吗?」

- 17:25 彼得说:「纳。」他进了屋子,耶稣先对他说:「西门,你的意见如何?世上的君王向谁徵收关税或丁税?是向自己的儿子呢?还是向外人呢?」

- 17:26 彼得说:「是向外人。」耶稣对他说:「既然如此,儿子就可以免了。

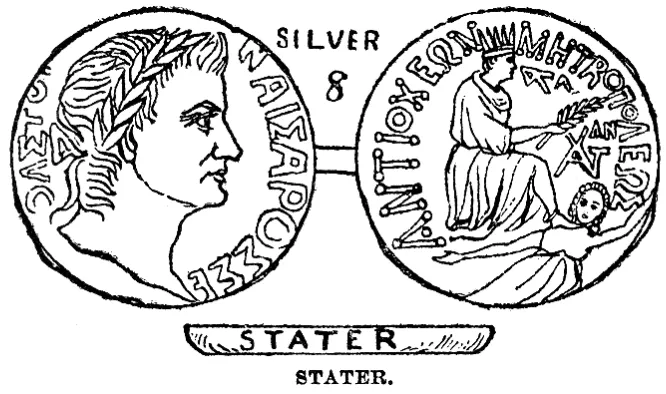

- 17:27 但恐怕触犯他们,你往海边去钓鱼,把先钓上来的鱼拿起来,开了它的口,会发现一个司塔特( [ 17.27] 「司塔特」:古罗马银币;参「度量衡表」。),可以拿去给他们,作你我的税钱。」

上图:主前126至主后65年在推罗铸造的推罗舍客勒。鹰的右边没有字母KP或KAP。

24-27一段,记述耶稣如何为自己及彼得缴纳殿税。按“丁税”一词,原文作“狄达玛”(Didrachma,即“两个达玛”)。按犹太人的成年男子,除祭司外,都该为圣殿的费用出钱。这条律法原载于出埃及记30:13。不过该处用的是犹太钱名,即“半舍客勒”。尼希米(尼希米记10:33)由被掳之地巴比伦归国以后,为了重建圣殿,特规定每个成年男子捐献一个“舍客勒”的三分之二。不知在什么时代,这税率又定为半个“舍客勒”。耶稣时代,半个“舍客勒”正等于希腊钱的两个“达玛”;为此“狄达玛”便成了犹太成年男子每年应纳税的代名词。

今为读者易于明白,将“狄达玛”译作“丁税”,是因为犹太人每个成年人应纳的,也有人译作“殿税”,因为是专门供给给耶路撒冷的圣殿的。

收税的人为什么在殿税上对耶稣发生了疑问呢?又为什么不直接问耶稣而问彼得呢?大概是因为耶稣讲道行神迹,轰动了全巴勒斯坦,甚至有人说他是弥赛亚。收税的人想:如果耶稣真是基督,就可以免税了,因为祭司免除捐税;基督既是上帝所派来的,自然更该免除。可是他们对耶稣是否是基督,却还怀疑。他们不敢直接问耶稣,遂在彼得跟前打听。直爽的彼得仓猝被人诘问,竟不加思索地答说:“纳。”彼得答复的这样爽快,可能因为耶稣如同一般犹太人常纳了丁税;这次也不会例外。可是当彼得一来到屋内,还没有向耶稣说明,耶稣就先开口问他说:“西门,你的意思如何?世上的君王向谁征收关税、丁税?是向自己的儿子呢?是向外人呢?”彼得一定没想到耶稣要问他这事,就毫不迟疑地说:“是向外人。”耶稣遂下结论说:“所以儿子是免税的了。”换句话说:如此,儿子是无须纳税了。耶稣用“儿子”一词,一定有意提醒彼得想起了十多天前在凯撒利亚·腓利比,明认自己是“基督”,是“上帝的儿子”的话。耶稣是上帝的儿子,原无须为上帝的圣殿纳税。彼得答复税吏的话,未免欠妥。但耶稣为免人疑怪,就命彼得“往海边去钓鱼”27节所述的,自然是个神迹;但这神迹不在于那鱼口中怎样有了那个“银钱”,而在于耶稣预知之明。据多年在加利利海捕鱼为业的渔夫说:在该湖中有一种鱼(今称圣彼得鱼),口里常喜欢衔一种东西,通常是小石块。这次彼得钓上来的第一条鱼,口中正衔着要纳税的钱,耶稣的预言应验了。鱼口中衔的钱为一块钱。按一块钱合两个“狄达玛”(即四个达玛),正是一个“舍客勒”,正好是为两个人的殿税钱。 耶稣不但为自己,也为彼得纳了税。耶稣如此行,正是显示了对彼得的爱护之心,因彼得为使徒之代表。

上图:彼得从鱼口中得的「一块钱」,就是这种古希腊银币斯达特Stater,一个斯达特折合两个Didrachma,可以支付两个人的丁税。