马太福音 第14章 概览

施洗约翰之死( 可 6:14-29 路 9:7-9 )

- 14:1 那时,希律分封王听见耶稣的名声,

- 14:2 就对臣仆说:「这是施洗的约翰从死人中复活,因此才有这些异能在他裏面运行。」

由13:53到19:2为本书的第四卷。本卷也与别卷一样,分为两部分: 13:53-17:27为叙事 部分,18章为言论部分。

1,2两节记载希律王杀约翰以后,听到耶稣的名声,心中所起的思念。也许这以前,他已稍微听到了关于耶稣的事。可是在使徒去传教以后(10 章),耶稣的名声已是家喻户晓了,所以希律王关于耶稣的事,也听的更多了。而且他的臣仆也把所见所闻,以及对耶稣的意见,报告给希律王:是约翰从死里复活;又有人说:是以利亚显现;还有人说:是古时的一个先知又活了。(路加福音9:8) 。但是希律王本人,因为他斩了约翰的头,心中始终惭愧不已,所以他怀疑是约翰死而复生(路加福音9:9) 。马太只肯定记载,这是施洗的约翰从死里复活。一方面是愿指出希律王本人的心意,另一方面以这一句作叙述下文的引子。玛未曾详细分辨希律王所有的意见是否对,只将他的意见写出,好引起下文。“所以这些异能从他里面发出来”一句,是说他本身行了许多神迹奇事。“所以”二字,是希律王的逻辑:既然他能行许多神迹奇事,当然他是由死者中复活的,不然,他怎能行这些奇迹?

- 14:3 原来,希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故,把约翰抓住绑了,关进监狱,

- 14:4 因为约翰曾对他说:「你占有这妇人是不合法的。」

- 14:5 希律就想要杀他,可是怕民众,因为他们认为约翰是先知。

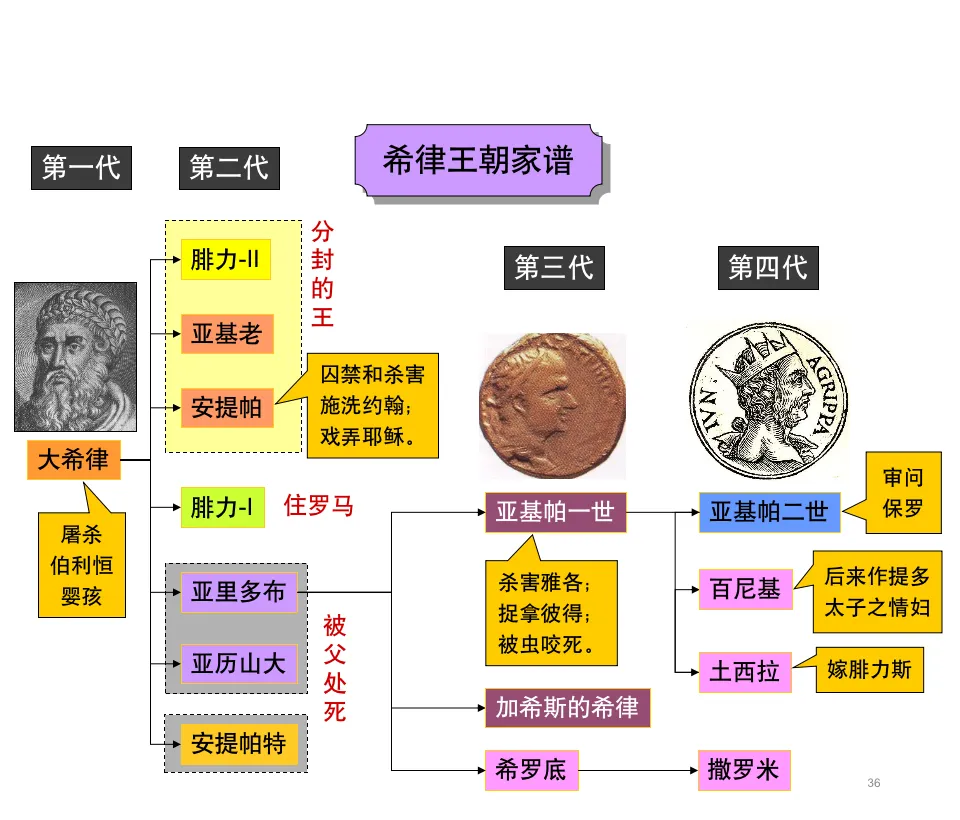

3-4两节记述约翰被捕下狱的原因。关于希律王的世家,比较复杂。在此处只简单地提出希律王和希罗底的关系。希律,即希律安提帕,是大希律王的儿子,大希律王死后,他被立为分封侯,管辖加利利、比利亚两省(路3:1)。

腓力,就是希律·腓力,与希律·安提帕是同父异母兄弟,是以土利亚和特拉可尼的分封侯(路3:1) 。腓力所娶的妻子希罗底是大希律王另一儿子亚里多布的女儿,亚里多布同安提帕及腓力三人都是同父异母的兄弟。希罗底不但是希律王安提的弟媳,而且还是他的侄女,所以他与希罗底之间有着婚姻的双重阻碍。希罗底且是有夫之妇,而安提帕亦是有妇之夫,他的妻子是阿拉伯人纳巴特王阿勒塔第四的女儿。

希律王和希罗底的结合,不但是乱伦,而且有伤风化,因为他们都是先离婚而后同居。犹太人见这有妇之夫,娶有夫之妇,当然蔑视万分,窃窃私议不已。但施洗约翰对希律王这种伤风败俗的淫荡行为,怎能置若罔闻。遂挺身而出,公然指责:你娶这妇人是不合理的。施洗约翰在什么时候,和在什么机会上,宣言纠正了希律王,不得而知(大概在被杀前一年)。希律王对于约翰的直言,也有些畏惧,因为他知道约翰是民众所信仰的先知,可以号召人民,揭竿起义。历史家约瑟夫说希律王之所以逮捕约翰是由于政治的原故,他害怕约翰的宣讲,在民间掀起革命的风潮,遂以煽惑民众的罪名,将他逮捕入狱。不过一些学者认为希律王虽因政治原因逮捕了约翰,但与圣史本段的记述,不但没有矛盾,而且二者相得益彰,促成了约翰的被捕下狱。约翰置在囚在监千里,希律王、对他还存着敬畏的心;虽有意 要杀害他,但由于他是民众所敬仰的先知,所以迟疑了一年之久,不敢遴然下毒手,结束他的性命。

- 14:6 到了希律的生日,希罗底的女儿在众人面前跳舞,使希律欢喜,

- 14:7 于是希律发誓许诺随她所求的给她。

- 14:8 女儿被母亲指使,就说:「请把施洗约翰的头放在盘子裏,拿来给我。」

- 14:9 王就忧愁,然而因他所发的誓,又因同席的人,就下令给她;

- 14:10 于是打发人去,在监狱裏斩了约翰,

- 14:11 把头放在盘子裏,拿来给那女孩,她拿去给她母亲。

- 14:12 约翰的门徒来,把尸体领去埋葬了,又去告诉耶稣。

上圖:東方聖像,施洗聖約翰。

机会终于到了,即“到了希律的生日”(6 节)。一个王庆祝生辰,当然要大事铺张,设是摆席,欢宴文武百官。正当他们兴高采烈的时候,希罗底的女儿,来到宾客之前婆娑起舞。这个女儿是希罗底与其前夫腓力所生的。按约瑟夫的记载:这女子名叫撒罗米,大约十六、七岁。她的舞蹈得了希律王的欢心。他在兴高采烈的时候,竟公然应许:她不论求什么,他必赐给;且也发了誓。但不久他却为了 自己冒失的誓言,后悔了,因他这个女儿所求的不是什么财宝,而是约翰的头。一般解经家认为在这次希律王的生日,如何大事铺张,如何摆席宴客,女儿如何舞蹈:这一切都是希罗底背后策划的。她以女儿做钓饵,引那昏君杀掉约翰,除掉那斥责她淫荡求荣的约翰。沉溺于声色的希律王,果不出她所料,逐步陷在她所设的圈套里。希律王誓言既出,一来不愿女儿不欢,二来不顾当众改口食言,就打发卫兵往监狱里斩了约翰的头。耶稣的先锋约翰就这样在一个昏暗的狱中,为捍卫上帝的法律,殉道而死。这正应了昔日他论耶稣所说的话:他必兴旺,我必衰微(约翰福音3:30) 。对“王便忧愁”一句,圣耶柔米和一些学者解释说:他的忧郁只是表面的装腔作势,心里未必如此;由5节“想要杀他”一句,似乎证实了上面的见解。但进一步加以研究,我们也不能否认:希律王虽是荒淫无道的昏君,但在事前绝对没有料及有此一着;及至听到那少女说出这样的一个要求时,心中也不免有点为难。

5节“只是怕百姓”,这说明希律王忧愁的原因。他的忧郁纵然不是由于同情约翰,但至少是由于怕失掉民心。约翰的门徒来领去施洗约翰的尸体,理葬以后,就去把这事报告给耶稣。他们这样作,似乎是因了约翰已往的宣讲,对耶稣不仅有了友谊关系,而且已有了超出友谊关系;应该来说,他们也以耶稣为他们的导师了。我们相信,从那天起,有不少约翰的门徒来做了耶稣的门徒。关于约翰被杀的地点,按约瑟夫的记载,是位于死海东岸的马卡鲁斯堡垒 (Fortress of Machaerus)。

马卡鲁斯堡垒(Fortress of Machaerus)。

耶稣使五千人吃饱( 可 6:30-44 路 9:10-17 约 6:1-14 )

- 14:13 耶稣听到了,就从那裏上船,私下退到荒野的地方去。众人听到后,从各城来,步行跟随他。

- 14:14 耶稣出来,见有一大羣人,就怜悯他们,治好了他们的病人。

13开始节记述首次分饼的神迹。我们先说耶稣为什么到荒野地方去,以后论这荒野地方在那中里。

13节:耶稣听见了,就上船从那里独自退到野地里去,这话好像说耶稣听了约翰致命的消息,就退往荒野暂避。这也许是可能的,因为耶稣受苦难的时候还没有到。但是按路9:10.; 马可福音6:30-31 的记述,耶稣和方才传教归来的使徒退到野地的主要原因,是为使他们在传教忙碌纷扰之后,得到一个休息的机会。若如此讲,13 节: “耶稣听见了”一句,可能与马可福音6:30 ;路加福音6:10 使徒们传教回来的报告相连接,而与12节的记事没有关系。至于耶稣退居的“野地”圣史虽然没有明说,但从本章22, 24两节,我们知道耶稣和使徒是在湖西的革尼撒勒地方上船东行,也就是湖东岸登了陆。所说的“野地”在提比哩亚海东岸。按路加福音9:10指明那荒野地方叫伯赛大(伯赛大位于何地可以参考11章中的注解)。

14节“耶稣出来,见有许多的人”。这地方原是荒野地方,怎么那千里已有一大群人在等候耶稣呢?按13 节,耶稣渡海到伯赛大远去的消息,不久就传布各处,许多人立刻成群结队,绕过提比哩亚海北岸,到了耶稣去的地方。他们也带着病人,聚集在约但河东岸(马可福音6:33 ;路加福音9:11)。及至耶稣的船到岸,岸上已是人头搅动,恭候耶稣来临。耶稣此行原想作暂时的休息。但仁慈的耶稣,一见群众这样紧相跟随,有如没有牧人之羊寻觅牧人,遂大发慈心,先将他们带来的病人治好,然后对群众殷勤训诲,一直讲到太阳快要西落的时候。

- 14:15 傍晚的时候,门徒进前来,说:「这地方偏僻,而且时候已经晚了,请叫众人散去,他们好进村子,自己买些食物。」

13节说明了耶稣行神迹的地方,15 节则指出了行神迹的时间,即在傍晚的时候。按15 节“天将晚的时候”与23节“到了晚上”一词,原文相同。不过在译文上,一必须有所区别。因为前者是指五千余人吃饱之前,而后者则指吃饱之后。

15节是指下午四、五 点钟左右,而且节已是指黑夜的时候了。“时候已经过了”,有些学者把本句解作“吃饭的时候已经过了”,但另有些学者,认为本句是希伯来文语风,即是说:天已不平了,路途遥远,已是群众该回家的时候了。看来,这也就是使徒请求耶稣遣散群众,让“他们好往村子里去,自己买吃的”的理由。

- 14:16 耶稣对他们说:「不用他们去,你们给他们吃吧!」

- 14:17 门徒说:「我们这裏只有五个饼、两条鱼。」

但耶稣却对他们说:“不用他们去,你们给他们吃吧!”“我们这里只有五个饼,两条鱼。”按约翰福音6:9这话是安德肋对耶稣说的;所有的五饼二鱼,是一个童子带来的。

- 14:18 耶稣说:「拿过来给我。」

- 14:19 于是他吩咐众人坐在草地上,就拿着这五个饼和两条鱼,望着天祝福,擘开饼,递给门徒,门徒又递给众人。

五个饼两条鱼,为这样多的人可算什么?若有比对观福音较详细的记述:耶稣先向腓力发问,从那里买饼来,叫这些人吃。他说是为试验门徒,因为他知道自己将要做的事。他吩咐门徒把五饼二鱼拿到他的跟前,然后吩咐群众坐在草地上。由“草地”二字我们可以断定是在春天。按约翰福音6:4此时正将近逾越节;又按历法推算,公元29 年的逾越节,是4月19日。按马可福音6:40 和路加福音9:14群众是一排一排的坐下每一排大概五十人左右。“就拿着这五个饼,两条鱼,望着天祝福”等语,与耶稣建立圣体圣事所用的话相似 (26:26 等)。耶稣的这一切举动及言语,不只是他在建立圣体圣事前特别行的,而是他饭前惯常行的,因为热心的犹太人饭前按例先行祈祷。他们的祷词,按食品的种类而变更;但第一句常是:上主,我们的上帝,普世的君王,你是应受赞美的,因为你叫地产生了这些食物。”耶稣似乎也念了这颂谢词,随后把饼递给门徒,他们再分给群众。无疑地,饼是在耶稣的手里增多。但有些学者以为是在门徒的手里增多的,且不停地在增加。本来这对耶稣的全能非但毫无抵触,而且更适合耶稣常借门徒施恩于世人的作法。不过这种说法,从本节内虽不能证明,但门徒是耶稣与群众的中间人,却是铁一般的事实。

- 14:20 他们都吃,并且吃饱了。门徒把剩下的碎屑收拾起来,装满了十二个篮子。

- 14:21 吃的人中,男的约有五千,还不算妇女和孩子。

20-21节众人吃饱后,才把剩下的零碎拾起来,竟装满了十二篮子。按巴勒斯坦的居民出外,尤其到荒野地方去,常随身带着篮子把拾的干柴背回家,当作燃料。“吃的人,除了妇女孩子,约有五千”,如果再算上孩子和妇女究竟有多少,不敢确定。不过照普通的情形来说:凡有一件吸引群众的事,妇孺至少占全人数的半数,且通常在半数以上。如此推测,这次受耶稣实惠的人,当在万人以上。

耶稣在海上行走( 可 6:45-52 约 6:15-21 )

- 14:22 耶稣随即催门徒上船,先渡到对岸,等他叫众人散去。

群众见耶稣行了这个大神迹,不能没有表示,对此玛只字未提,只说耶稣“随即催门徒上船,先渡到那边去……(22 节)”。单就马太这句话,不能明白耶稣为什么如此作。他们来这野地,是为休息;但到此地方不过几小时,便又催迫他们上船回去。但若参读约翰福音6:14-15就知道是为什么了。原来民众一见耶稣显这奇绩,就热情勃发,以为耶稣定是犹太人所久已渴望的救主,征服敌人的救国伟人。有些人竟然大声呐喊,要胁迫耶稣为王。门徒们本来与群众的心理一样,见了这种情景,自然喜形于色,希望从此要在他的国里获得荣耀的地位。岂知这与天父及耶稣救世的计划却正相反。耶稣所要立的国是救人灵魂,赐人永生的天国,而非只营救现世福利的国家。耶稣为改正门徒们的思想,使他们明了他是天国的君王,遂不管人群的热狂,叫使徒们先上船离开这里。

- 14:23 疏散了众人以后,他独自上山去祷告。到了晚上,只有他一人在那裏。

使徒们上船去了,群众也分别散去。耶稣使独自一人上山去祈祷。按圣史们的记载(马太福音14:23 ;马可福音6:46等),耶稣每在举办一件大事之前,必先在夜深人静的时候,彻夜祈祷,独自和父默谈。

- 14:24 那时船已离岸好几里( [ 14.24] 「里」:原文是「斯他迪」,古希腊长度单位;参「度量衡表」。) ( [ 14.24] 「已离岸好几里」:有古卷是「正在海中」。),因风不顺,被浪颠簸。

- 14:25 天快亮的时候,耶稣在海面上走,往门徒那裏去。

- 14:26 但门徒看见他在海面上走,就惊慌了,说:「是个鬼怪!」他们害怕得喊叫起来。

当四更天时,耶稣步行在海面上,来近使徒们那里。“四更天“是早晨三点到六点。按当时罗马人的计时法,一夜分作十二时辰。把十二时辰又分为四更。从此,可知耶稣是整夜祈祷了。耶稣来到门徒那里时,使徒们正在和风浪搏斗。他们忽然从远处看见一个像人的黑影,朝他们走来,他们难免胆战心惊。因为这种怪现象,为他们或许是初次。因此,就用他们自幼听惯了的话说:”鬼怪“,耶稣见他们害怕,就叫他们放心,表示是他来了。

- 14:27 耶稣连忙对他们说:「放心!是我,不要怕!」

- 14:28 彼得回答他说:「主啊,如果是你,请叫我从水面上走到你那裏去。」

- 14:29 耶稣说:「你来吧!」彼得就从船上下去,在水面上走,往耶稣那裏去;

- 14:30 只因见风很强( [ 14.30] 「风很强」:有古卷没有「很强」;另有古卷是「风势非常猛烈」。),害怕起来,将要沉下去,就喊着说:「主啊,救我!」

- 14:31 耶稣立刻伸手拉住他,说:「你这小信的人哪,为甚么疑惑呢?」

28节彼得一听是耶稣的声音(羊认识牧童的声音,参约翰福音10:3-5) ,就对耶稣说: “主,如果是你……”彼得是在请求,而不是在询问,意思是说:主,既然是你,就让我也步行在水面,走到你跟前去罢!彼得跳在水面上,显示他对耶稣的信心多坚固,无情的海水决不能阻止他到耶稣跟前去。但是他一跳到海里,还没有走好远,便觉得往下沉;下沉的原因,30-31两节说是彼得见风甚大,就害怕起来,失去了起初的信心。耶稣步行海面,是因自己的能力,他是万物的主宰,万物都服从他。而彼得能行在水面,却完全是凭自己对耶稣的信心;信心稍有动摇,身子便问始往下沉了。

- 14:32 他们一上船,风就停了。

- 14:33 在船上的人都拜他,说:「你真是上帝的儿子。」

32 节“他们上了船,风就住了。”“他们”是说耶稣和彼得。这又是一个神迹,因为海上的狂风,平常是不能骤然止息的。耶稣用五饼二鱼饱饮了五千余人,又使彼得行在水面,再使风浪立时平息,这一连串的神迹,使使徒都感到耶稣是一个非凡的人。所以当耶稣一上了船,门徒们都拜他前说:“你真是上帝的儿子了。”使徒们称耶稣是“上帝的儿子”,使我们联想到马太福音16:16彼得在凯撒利亚腓利比认耶稣为“上帝的儿子”的那段记述。按此段与该处所述的没什么根本上的不同,可是在16:17 耶稣盛赞了彼得,本处却没有什么表示。古时许多解经家以为这一次使徒们是承认耶稣的神性。然而现在不少的著名学者主张“上帝的儿子”这称呼在此处,只 是指示耶稣的弥赛亚身份的尊位。虽然我们不敢决定孰是孰非,但最后一说似乎更切合福音中此处所有的情节。

治好革尼撒勒的病人( 可 6:53-56 )

- 14:34 他们渡过了海,在革尼撒勒上岸。

- 14:35 那裏的人认出耶稣,就打发人到整个周围地区去,把所有的病人带到他那裏,

- 14:36 求耶稣让他们只摸一摸他的衣裳缀子,摸着的人就都好了。

从34节,可以看出耶稣以五饼二鱼饱饭五千余人是在加利利海东岸,因为革尼撒勒地方是在湖的西岸。那末,他们动身出发的地方,当然是湖的东岸了。按革尼撒勒地 方,是湖西偏北的一块小平原,位于抹大拉 (Magdala)和塔布加泉 (AinTabgha) 之 间,长约六公里,宽约三公里。加利利海之所以亦名为革尼撒勒湖,似乎是因此地而来。今阿刺伯人称此地为El Guier,即“小盆地”之意。

这一带地方,风景幽美,出产丰富,盛产葡萄、无花果等。所以塔木德记载一个故事说: 有一位经师曾自言自语地说:为什么耶路撒冷没有革尼撒勒所产的果品,这是因为怕人到耶路撒冷去只是为贪吃呆子,而忽略敬拜上帝的事。还有一位文士说:如果世上 有“怡园”的话,那必然是革尼撒勒地方了。从他们的话上,可知革尼撒勒地方的富庶美丽。那地方的人一知道耶稣又来到了,就彼此传报耶稣来到的消息,也把病人带到耶稣跟前,只求耶稣准他们摸他的衣裳䍁子。看,他们对耶稣所有的信心和依靠,是多么坚固真诚,无怪乎凡摸到的,无论什么病都全好了。