马太福音 第12章 概览

在安息日摘麦穗( 可 2:23-28 路 6:1-5 )

- 12:1 那时,耶稣在安息日从麦田经过。他的门徒饿了,就摘麦穗来吃。

- 12:2 法利赛人看见,对耶稣说:「看哪,你的门徒在安息日做不合法的事了。」

- 12:3 耶稣对他们说:「大卫和跟从他的人饥饿时所做的事,你们没有念过吗?

- 12:4 他怎么进了上帝的居所,吃了供饼呢?这饼是他和跟从他的人不可以吃的,惟独祭司才可以吃。

- 12:5 再者,律法上所记的,在安息日,祭司在圣殿裏犯了安息日也不算有罪,你们没有念过吗?

- 12:6 但我告诉你们,比圣殿更大的在这裏。

- 12:7 『我喜爱怜悯,不喜爱祭祀。』你们若明白这话的意思,就不将无罪的当作有罪了。

- 12:8 因为人子是安息日的主。」

上图:一位哈雷迪犹太人穿着安息日的Bekishe黑丝长外套,在哭墙祷告。作为已婚男人,他在小圆帽Kippah之上又戴了Shtreimel大毛帽,表示对神特别尊重。哈雷迪,是现代犹太教之中极端保守派,他们拒绝服兵役,男女严格分开,他们拒绝与非哈雷迪派接触与交流。男子14岁开始在哈雷迪派的宗教院校学习而不从事生产,以至于很多哈雷迪家庭困苦,靠着政府的福利周济以及妇女打零工维持。反对看电视电影,拒绝无过滤色情内容的互联网,家中一般无电视、电脑等。

在本章内,耶稣给世人逐步显示了他弥赛亚的尊位,暗示了他的神性。通篇所记的事项,虽有五六个之多,但其中心思想却只有一个,即耶稣是上帝派遣来的那位为以赛亚所称赞的“上主的仆人/耶和华的仆人”。

1-8 节讨论的是“安息日问题”。按安息日原是上帝给犹太人定的圣日(出埃及记16:23、26:34:21;35:5;民数记15:32)。在这一日内,犹太人除了敬拜上帝外,其他任何工作都不许作(出埃及记20:10)。旧约里明文规定的禁条,如安息日不可拾柴(民书记15:32),不可点火(出埃及记35:3),已经相当严厉了。法利赛人依照他们的祖传,还加上无数毫无意义的细规,甚至安息日连解结,拍手,拂去衣服上的尘土等,也在禁止之例。安息日禁止的事,多得令人惊骇。公元三世纪时就有犹太学者曾统计过,竟有一千五百二十一条。法利赛人责难耶稣的事有二:一是使徒掐麦穗,一是挫麦穗吃。在他们看来,前者等于收获庄稼,后者等于场中打麦,所以都是违犯禁例的。至于对耶稣安息日行路一事,则未加批评,因为耶稣没有超过一公里路程的限度。对这责难,耶稣没有直接答复他们,只用他神性的智慧,援引圣经上的史事,来使他们自问自答;这样,他们纵然对耶稣的理论,不心悦诚服,但至少也觉得自己理屈词穷,无话可说。耶稣首先提出他们素所景仰的一位人物——大卫王,他是上帝所拣选的人,弥赛亚将出自他的后裔,对他当然他们不敢任意妄加批评。那么,人都知道大卫在急需时吃了只许祭司吃的陈设饼(撒母耳记上21:1-6)。耶稣用大卫这个实例,宣布了“在急需时律法失效/必要时无法律”(Necessitas non habet legem.)的著名格言(此规则还是应用于现在的律法之中,例如,熊猫是国家保护动物,为了熊猫皮猎杀熊猫会判死刑。但是,如果在没有食物、人即将饿死的情况下,猎杀熊猫作为食物来吃,是不触犯刑法。)。耶稣又举出了一个理由:“再者,律法上所记的,当安息日祭司在殿里犯了安息日还是没有罪,你们没有念过吗?”当然法律上没有明说:祭司在殿内犯了安息日也不算为罪,但既有明文规定,安息日祭司也应当献燔祭(民数记28:10)。既要献燔祭,就得用刀宰牛,杀羊,举火焚烧;这些动作,如果都成了违犯安息日的行为,祭司怎能献燔祭呢?要人遵行法律,遵行了又不免犯禁,这是法律的用意所在吗?原来某一行为是否违犯安息日,不在某一行为的本身,而在于立法者的用意:这是耶稣由上述的理由所推出来的道理。圣殿是上帝的住所,因之犹太人以它为自己生命的救星(耶利米书7:4)。现在耶稣却说:“在这里有一人比殿更大”,暗示他就是弥赛亚,更属于上帝范围,不然他怎敢说出“他比圣殿更大的”话?“人子是安息日的主”一句,更显示他的神性,因为他是安息日的创立者,是上帝。使徒搓麦穗的事,既是在耶稣面前作的,必有耶稣的许可;既有安息日之主的许可,还有什么违犯安息日的地方?耶稣为了更进一步抑压法利赛人的骄傲和谬误,便提起何西阿(6:6)先知那句声明法律地位和精意的名言:“我喜爱良善(或译:怜恤),不喜爱祭祀”,即是说,人对人行慈善爱德的事,比向上帝献祭更叫上帝喜欢。耶稣在这里警告人不要恣意判断人,伤害爱人的德行。假使那些尊己轻人的法利赛人了解圣经的真谛,对因饥饿而吃些许麦粒的门徒,一定不敢妄加指摘。可知旧约的精意在乎“仁慈”,新约——耶稣所立的天国更系于仁慈。

治好萎缩了的手( 可 3:1-6 路 6:6-11 )

- 12:9 耶稣离开那地方,进了犹太人的会堂;

- 12:10 那裏有个一只手萎缩了的人。有人为了要控告耶稣,就问他:「安息日治病合不合法?」

- 12:11 耶稣对他们说:「你们中间谁有一只羊在安息日掉在坑裏,不抓住它,把它拉上来呢?

- 12:12 人比羊贵重得多了!所以,在安息日做善事是合法的。」

- 12:13 于是对那人说:「伸出手来!」他把手一伸,手就复原了,和另一只一样。

9-13一段所载的神迹,是在另一个安息日发生的。对这事的记述,马太约略简短,马可特别生动,路则指明时间。若将三福音对照阅读,对这神迹的认识相得益彰,也更圆满清晰。耶稣“进了一个会堂”,我们由路加福音6:12 推知,耶稣当时还在加利利省,极可能是在迦百农城的会堂里。法利赛人所问的“安息日治病,可以不可以?”,“意思是要控告他”。路加福音和马可福音也都同样明明记载说:“要得把柄去告他”。耶稣仍和前次一样,没有直接回答他们,却用比喻来反问他们,弄得他们张口结舌,无言可对。耶稣在问他们以前,先叫手枯的人站在中间,然后对他们说:“你们中间谁有一只羊,当安息日掉在坑里,不把它抓住拉上来呢?”——这是直接针对法利赛人和文士发问。按申命记22:4命人彼此帮助,凡见邻人的牛驴跌倒,要帮他把牛驴拉起来,不过没有说明安息日是否也许这样作;法利赛人认为可以,因为这对那牛驴有生命的危险。因此耶稣更进一步问他们:在安息日行善行恶,救命害命,哪样是可以的呢(路加福音6:9)?他们本可以对耶稣加以反诘,无奈在耶稣说出“人比羊何等贵重呢”这句感叹断语以后,已来不及思考分析。吾主这句话不仅强调了人的尊贵,反对奴役人的兽行,并且把申命记22:4 的意义加以阐明:就是要人行善不分时间,救人比救牲畜更属善事。所以他们纵然心里有所不服,但对耶稣所下的结论:“所以,在安息日作善事是可以的”也不得不首肯。于是耶稣就对那人说:“伸出手来!”他把手一伸,手就复了原,和那只手一样。马可福音还很清楚地写说:当耶稣对这人说这话时,怒视着他们,为了他们的顽梗大为伤心叹息。

圣耶柔米在他的福音注释里,对这神迹,给我们留下了一段很有趣的记载:“在拿撒勒派和伊便尼派 (Ebionites)人所用的福音上,这福音是最近由希伯来文译成希腊文的,许多人认为这是圣马太的真本福音,描述那枯手人是个泥瓦匠。他这样恳求耶稣说:主耶稣!我原是个泥瓦匠,我是靠手工活命的,求你使我的手复原罢!别使我以后含羞乞食。”有人推测这段伪经,很可能原是正经里的经文,但也可能是为形容法利赛人的硬心而加添的。

- 12:14 法利赛人出去,商议怎样除掉耶稣。

耶稣治好了那人的手有什么结果呢?不仅没有打动法利赛人的心,使他们信服自己,反更激起了他们憎恨他的心。他们就愤愤退出会堂,商议怎样反对耶稣,怎样杀害耶稣。马可福音还特别指明参加意见谋害耶稣的人中,也有希律党人。这是法利赛人第一次显露他们企图杀害耶稣的心意;从这时起,他们恨耶稣的心,更是与时俱增。法利赛人怎样对待耶稣,历代世人也同样对待他的国度——教会。在迫害中耶稣只看父的圣意如何,便勇毅地去遵行。

上帝所拣选的仆人

- 12:15 耶稣知道了,就离开那裏,有一大羣人跟着他。他把所有的病人都治好了,

当时他知道父给自己所指定的时刻尚未来到,因此“就离开那里”,这样可避免同法利赛人再发生严重的冲突。且按圣奥古斯丁说的,这样可给门徒以身作则,实践他授给他们的劝言:“有人在这城里逼迫你们,就逃到那城里去”(马太福音10:23)。法利赛人虽憎恨耶稣,但人民却喜爱信从耶稣,他们几乎都是沾过耶稣恩惠的人;所以耶稣刚一动身,便“有许多人跟着他”。人民爱戴耶稣的热诚和法利赛人憎恨他的毒辣,恰成了一个正比例。耶稣对爱戴他的虔诚人民,不能不加以爱护,决不能使他们失望而归,所以“他都治好了他们”。这当然是说,把他们由各种疾病灾殃中救了出来。

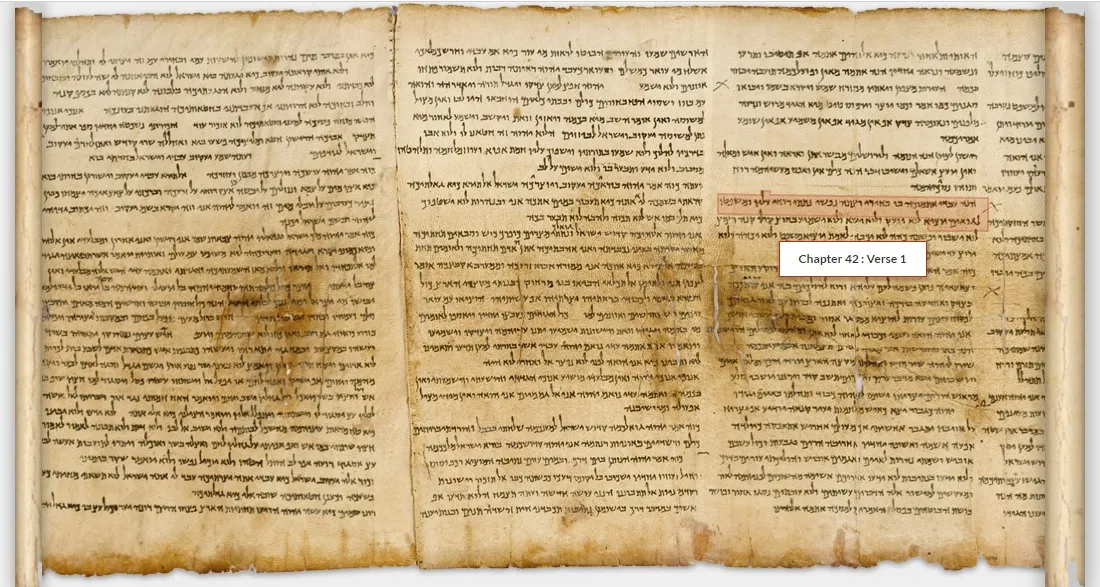

上图:1947年昆兰洞穴发现的死海古卷以赛亚书卷之62章1-2节。以赛亚书卷包含了希伯来圣经中的66章,抄写于主前125年之前,是死海古卷中最古老的一卷书,主耶稣时代的以赛亚书可能就是上图中的样式。原件存于耶路撒冷以色列博物馆。

- 12:16 又嘱咐他们不要把他宣扬出去。

- 12:17 这是要应验以赛亚先知所说的话:

- 12:18 「看哪,我所拣选的仆人,我所亲爱,心所喜悦的;我要将我的灵赐给他,他必将公理传给外邦。

- 12:19 他不争吵,不喧嚷,街上也没有人听见他的声音。

- 12:20 压伤的芦苇,他不折断,将残的灯火,他不吹灭,直到他使公理得胜。

- 12:21 外邦人都要仰望他的名。」

耶稣行神迹,显奇能,只是为了慰恤世人,毫无沽名钓誉的意思,这与圣父的旨意全然相合。因此他警告治好了的人“不要给他传名”。解经家把他这种态度称为“弥赛亚的秘密”。这秘密的目的,在于避免狂热的民众逼迫他作他们现世荣耀的弥赛亚(约翰福音6:15)。撒但之试探耶稣也是为了要知道这秘密(见三章的注解),但天父的圣意却不是叫耶稣作现世荣耀的弥赛亚。马太福音为证实这点,遂将以赛亚书42:1-4 关于“上主的仆人”那著名的一段,引用在这里。按马太福音之引用这段经文,非全按希伯来原文,也非全照七十贤士译本,可能他是按记忆所及写的,也可能是依据今已失存的亚兰文的译本写的。但不管怎样,马太引的这段经文,把良善谦逊的耶稣圣心,刻画得十分逼真。现在为使读者对本文与原文的异同一目了然,特将以赛亚书42:1-4 节录于下:“看哪,我的仆人,我所扶持、所拣选、心里所喜悦的!我已将我的灵赐给他;他必将公理传给外邦。他不喧嚷,不扬声,也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇,他不折断;将残的灯火,他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心,也不丧胆,直到他在地上设立公理;海岛都等候他的训诲。”

将本文和原文作一对照,可看出玛将“我所扶持的”改为“拣选的”,将“所拣选”改作“所亲爱”。一听“所亲爱”这句话,我们就联想到耶稣在约旦河受洗的那一幕(3:6),上帝圣灵如何藉着鸽子的形像,降在耶稣身上,同时从天上有声音说:“这是我的爱子……”。

“他必将公理传给外邦”:外邦人泛指一切非犹太人,所以也就是指万民。“公理”一词,希腊文为即κρισζ,原为希伯来文Misphat一词的译文,本意为审断、判决、决议;拉丁本作 iudicium,此处是指上帝对于有关人类救援问题所有计划的总汇。不过马太福音在本处所以引用依这段预言的动机,是在以下两节:“他不争竞,不喧嚷,街上也没有人听见他的声音。”在原文上,两个动词是一个意思:即不喊叫不喧嚷。但马太福音今为适合他的目的,说耶稣躲开了法利赛人,正是不争辩的一个好解释。“压伤的芦苇他不折断,将残的灯火他不吹灭”当然这些辞句在这里都是譬喻之辞,说耶稣对一切灵魂肉身遭受重大创伤的人,有如对“压伤的芦苇,将残的灯火”,是怎样慈心爱护,务使病者痊愈,罪人悔改,重与上帝和好,才合他圣心的初衷。“等他施行公理,叫公理得胜”与原文“直到他在地上设立公理”一句,意思相同。耶稣在世上施行了公理,就等于使真理胜利了;使真理胜利了,当然也就是他在世上设立了真理。最后,“外邦人都要仰望他的名”,原文是“海岛都等候他的训诲”:这两种译文就经意言,无多大区别。“海岛”在旧约里,惯指外邦人;现在马太福音把这种抽象的说法具体化了,使教外人读到这里,一读即懂,不必多费思索。至于将原文“训诲”改作“他的名”的意思是:耶稣不仅是一位训诲者,使人聆听他的教诲,且还是那位救世者,藉着他的名字,人类才有得救的希望(参阅使徒行传4:12)。此外这一节正针对18节。在18节先知说:“他必将公理传给外邦”;在这一节内遂说:“外邦人都要仰望他的名”,这样前呼后应,使人更觉一目了然。当马太写这福音时,见耶稣的福音已广传到小亚细亚、希腊、罗马各地。写到这句话时,他的心必有一番不可言喻的愉快。总之圣史引用旧约,正如圣耶柔米说的:“宁按经意,不照字面;此处如此,他处亦然。”

诬蔑耶稣为别西卜( 可 3:20-30 路 11:14-23 12:10 )

- 12:22 当时,有人把一个被鬼附,又盲又哑的人带到耶稣那裏,耶稣医治他,那哑巴就能说话,又能看见。

- 12:23 众人都惊奇,说:「这不是大卫之子吗?」

- 12:24 但法利赛人听见,就说:「这个人赶鬼,无非是靠着鬼王别西卜罢了。」

- 12:25 耶稣知道他们的心思,就对他们说:「一国自相纷争,必定荒芜;一城一家自相纷争,必立不住。

16节耶稣警告群众,别传扬他的名声,但那是不可能的,因为人又找到了他所去的地方,且给他领来一个又瞎又哑的附魔人,“耶稣就医治他”。无疑地,耶稣毫不费难,顷刻之间,就将他治好了。这件事又激起了群众对弥赛亚的期望,于是都惊奇说:“这不是大卫的子孙吗?”“大卫的子孙”意即弥赛亚,因按先知书,弥赛亚当出于大卫的后裔(见马太福音9:27注释)。

- 12:25 耶稣知道他们的心思,就对他们说:「一国自相纷争,必定荒芜;一城一家自相纷争,必立不住。

- 12:26 若撒但赶出撒但,就是自相纷争,他的国怎能立得住呢?

- 12:27 我若靠着别西卜赶鬼,你们的子弟赶鬼又靠着谁呢?这样,他们要作你们的判官。

- 12:28 我若靠着上帝的灵赶鬼,那么,上帝的国就已临到你们了。

- 12:29 人怎能进壮士家裏抢夺他的东西呢?除非先绑住那壮士,否则无法抢夺他的家。

- 12:30 不跟我一起的,就是反对我;不与我一起收聚的,就是在拆散。

25-30六节,耶稣一方面纠正他们的错误思想,另一方面简单地指明自己是弥赛亚。首先耶稣设喻教训他们说:“凡一国自相纷争,就成为荒场;一城一家自相纷争,必站立不住”,对这譬喻犹太人是知之甚详的,因为他们的文士常说:“一座房屋如有裂缝,势必倒塌;一个会堂如有分裂,势必离散;两个受过同一师傅教育的学生,在同一城里充当法官,若彼此决裂,势难并存”。现在耶稣以他们所熟知的原则,来反驳他们对自己所怀的恶意。耶稣的意思是:你们既然说:我若靠着别西卜赶鬼,你们的子弟赶鬼又靠着谁呢?。“若撒但赶逐撒但,就是自相纷争,他的国怎能站得住呢?”所以你们所推想的和你们自己的原则不符。耶稣更进一步追问他们说:“我若靠着别西卜赶鬼,你们的子弟赶鬼又靠着谁呢?”按原文作“你们的儿子”,不过根据希伯来文的语风,“你们的儿子”意即“你们的子弟”。按犹太人在耶稣时代,已有他们的驱魔者。他们为驱魔,通常所念的祝文,即那著名的“示玛”祷文。有时也守斋或加行其他的礼节。耶稣特别将他们子弟的驱魔一事提出来,言外是说:如果我因鬼王赶鬼,那么你们的子弟赶鬼,当然也是以魔驱魔了。这种说法法利赛人自然是不接受的。所以耶稣说:“这样,他们——就是你们的子弟——就要断定你们的是非。”换句话说:连你们的子弟也决不赞成你们这样侮辱我的话。如今再反过来说:“我若靠着上帝的灵赶鬼,这就是上帝的国临到你们了。”此处所说“上帝的灵”,是泛指上帝的德能,不必是指上帝第三位圣灵。“上帝的国”就是弥赛亚所要建立的国。耶稣多次辩论时,不明言自己就是弥赛亚,也不明明以弥赛亚的名号自称,却特意将一些只有弥赛亚所能作的事归于自己,即在本节仍是如此。所以耶稣的结论是“这就是上帝的国临到你们了”。上帝的国既是弥赛亚所要建立的国,那么耶稣自然就是弥赛亚了。此外要注意玛第一次用“上帝的国”。按马太通常称“天国”,“上帝的国”在全部马太福音中只用了四次。后半节为了与前半节“上帝的灵”相对称,遂用了“上帝的国”一语。

接着耶稣又以壮士的譬喻,晓谕犹太人,他是超越魔鬼的。因为除非抢掠者比壮士更强,便不敢抢劫壮士家里的东西。现在耶稣驱魔既然不是仗赖鬼王,理由已如上述,当然是凭他那比魔鬼更强大万倍的权能了。这又在暗示耶稣是弥赛亚。至于 30节:“不与我相合的,就是敌我的”一句,是下文的开始还是独立的一句?若照马太31 节所写:“所以我告诉你们”,好像是下文的开端;不过由 31、32 两节的内容来看,却又与本节的意义不甚相符。本节说:“不与我相合的,就是敌我的”31、32 两节讨论的却是获罪圣灵,难获赦免的事。若再和路加福音11:23比较,则更可知明明是在总结前文了。但本节究竟有什么意思?有的学者解释:耶稣既然驱逐魔鬼,当然是由于魔鬼不偕同他。换句话说:也就是由于魔鬼反对耶稣;魔鬼既反对耶稣,耶稣又怎能和魔鬼携手呢?但大多数学者,却认为本句是圣史以附录形式将耶稣的话写在这里,告诉人对耶稣不能采取模棱两可的中立路线。“不与我相合的,就是敌我的”意思是:谁消极地不参加耶稣的工作,就等于积极地破坏耶稣的工作。耶稣说这句惊人的话,目的是在坚固听了他的道理,而信从他的人,使他们虽然遇到艰险,也要勇于承受,决不背弃自己的救主。

- 12:31 所以我告诉你们,人一切的罪和亵渎的话都可得赦免,但是亵渎圣灵,总不得赦免。

- 12:32 凡说话干犯人子的,还可得赦免;但是说话干犯圣灵的,今世来世总不得赦免。」

关于31、32 两节,有的教父认为是圣经中最费解的地方,因为在以上两节两次提及,谁获罪于圣灵,必不得赦;在 32 节且说在今世及来世,都得不到赦免。我们首先愿知道的是:此处的圣灵是谁,是上帝圣三的第三位吗?关于这个问题,教父与圣师们意见不一。圣奥古斯丁和圣托马斯·阿奎纳以为此处的圣灵是指上帝第三个位格;但圣希拉里(S.Hilarius)和圣安波罗休却认为是泛指上帝的灵。我们要注意,耶稣这里的话仍是针对本章24-28节而说的。由马可福音3:30 可清楚看出,法利赛人为了侮辱耶稣,遂将他因上帝的灵赶鬼的事,看成藉鬼王别西卜行的。为此按解经学的公论,此处的“圣灵”似乎是泛指上帝的灵;具体点说:即上帝显神迹的大能和上帝本性宽仁的真美圣善。准此,则所谓亵渎圣灵的罪,就是故意闭目不看耶稣行的神迹,怕的是认识了耶稣,还特意将耶稣因上帝的神所行的神迹,归于魔鬼所为:这也正是法利赛人所犯的罪。

在31节的下半节说:这样的罪“总不得赦免”;但这并不是说,上帝赦人罪的权能有了限制,或圣教会没有赦免这一种罪的权柄,因为圣教会对赦人罪的权柄,毫无限制。因此“总不得赦免”,按金口圣约翰的讲法,是“总不得赦免”的意思是: “总不得赦免”不过是一种言过其实的说法(hyperboles)而已。但我们若再深究一下,便知耶稣的话,并非像金口圣约翰说的解作“总不得赦免”,而实在是“必不得赦免”的意思。但不获赦的缘由,不是上帝或圣教会无权赦免这罪,而是由于犯这罪的人不愿获赦。因为为获罪赦的先决条件是“悔改”,而“亵渎圣灵之罪”的意义,正是“怙恶不悛”(fn),所以这种罪过的不获赦免,是由于犯这罪的人缺少获得罪赦的先决条件。至于出言相反人子的罪,是言人因耶稣人性外面所发显的谦逊自卑,而起怪异;因此,不认识,也不敬拜耶稣。这种罪是出于人类的无知,所以能获得赦免。当耶稣被钉在十字架上时,实在也宽免了他的仇人,因他们不知道作的是什么(见路加福音23:34)。

树和果子( 路 6:43-45 )

- 12:33 「你们知道树好,果子也好;又知道树坏,果子也坏;因为看果子就可以知道树。

- 12:34 毒蛇的孽种啊,你们既是恶人,怎能说出好话来呢?因为心裏所充满的,口裏就说出来。

- 12:35 善人从他所存的善发出善来;恶人从他所存的恶发出恶来。

- 12:36 我告诉你们,凡是人所说的闲话,在审判的日子,要句句供出来;

- 12:37 因为要凭你的话定你为义,也要凭你的话定你有罪。」

言为心声:听其言知其人,便是以上数节的总意所指。耶稣先用果与树来设喻。这譬喻在7:17 已提过,这里耶稣又重提,似乎有意将这譬喻贴在自己身上。意思是:由我的作为,尤其由我所行的神迹上看,你们法利赛人如何能认我是同魔鬼有来往的人?因为人的作为和他的为人,正如果子与果树一样,是有连带关系的。接着耶稣就归到主题上去:法利赛人亵渎他的话,并不稀奇,因为他们本来就是恶人。为此耶稣称他们为“毒蛇的种类”。耶稣为证明这一说,便引用了一句成语:“因为心里所充满的,口里就说出来。”这与我国人所说的“言为心声”相吻合。继而耶稣为使人彻底避免恶言伤人的毛病,说:“凡人所说的闲话,当审判的日子,必要句句供出来。”“闲话”,也翻译为废话,按希腊文意,是指无效果或无实益的话,即无益处的话。所以圣耶柔米莫解释说:“闲话就是为说的人和听的人都无益处的话”。这与犹太文士的讲法相同,不过他们多加了些不同字眼来解释。他们以“多余的话”,“无内容的话”,“轻浮的话”,尤其是“虚狂和无益的话”为“闲话”。总之,耶稣的意思是要人在说话上留神,因为耶稣说:“因为要凭你的话定你为义;也要凭你的话定你有罪。”由我们的言谈上,可以认出我们是善人或是恶人来;为此上帝能从我们的言谈上,定我们为义人或为罪人 。

求神迹( 可 8:11-12 路 11:29-32 )

- 12:38 当时,有几个文士和法利赛人对耶稣说:「老师,我们想请你显个神迹给我们看看。」

- 12:39 耶稣回答他们:「邪恶淫乱的世代求看神迹,除了先知约拿的神迹以外,再没有神迹给他们看了。

- 12:40 约拿三日三夜在大鱼肚腹中,同样,人子也要三日三夜在地裏面。

- 12:41 在审判的时候,尼尼微人要起来定这世代的罪,因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪,比约拿更大的在这裏!

- 12:42 在审判的时候,南方的女王要起来定这世代的罪,因为她从地极而来,要听所罗门智慧的话。看哪,比所罗门更大的在这裏!」

38-42节论的是:因为法利赛人要求耶稣给一个征兆,耶稣便给了他们一个他将要死而复活的暗示。耶稣这段谈话是在什么时候说的,无法确定。不过圣史为了适合自己的目的,遂将这段经文写在本章内。我们若参看马可福音8:11 等节和马太福音16:1,便知很可能是在耶稣以五饼二鱼使五千余人饱餐后,有些文士和法利赛人,愿耶稣再显一个比这更大,来自天上的神迹,好使众人都信他是弥赛亚。耶稣只以约拿先知的征兆晓示他们。他们在问耶稣时,外面显得一片赤诚,称耶稣为师傅,像是真为关心天国才发问的。但这正是他们假善欺人的手法。耶稣传教一年多来,显了无数神迹,还不够证明他是弥赛亚吗?为什么还给耶稣说:“夫子,我们愿意你显个神迹给我们看。”所谓“神迹”即一种奇特的行为,藉以表示耶稣即是上帝所差遣来的弥赛亚。耶稣看透了他们的假仁假义,便答应他们说:“一个邪恶、淫乱的世代求看神迹,除了先知约拿的神迹以外,再没有神迹给他们看。”耶稣称当时的世代为邪恶淫乱的世代:所说的“淫乱”是寓意的说法。原来犹太人和上帝的关系,在旧约上多次比作夫妻(参耶利米书3:8;以西结书16:3;何西阿书前三章等)。若一个有夫之妇,撇弃了自己的丈夫而移爱他人,她当然就是淫妇。耶稣的时代,犹太人不忠于上帝,就如一个妇人别有所恋,为此耶稣称之为“邪恶淫乱”的世代。耶稣说:“除了先知约拿的神迹以外,再没有神迹给他们看。”约拿先知的史事,载在旧约中,犹太人自然都很熟悉。如约拿先知怎样被大鱼吞入腹中,在鱼腹里三天三夜,三天三夜后仍能生还,“人子也要这样三日三夜在地里头。”在这里耶稣首次暗示他要死亡,要入地,即被埋在地里,如约拿先知在鱼腹中之期一样,为时仅三天;三天后,如约拿先知由鱼腹中生还,同样耶稣也要由死者中复活。“三日三夜”一句,按希伯来语气,不是指三整天和三整夜,而是等于“第三天”。耶稣在礼拜五下午被埋在坟墓里,按犹太人的算法,已算一天;礼拜六一整天为第二天,由礼拜六日落起,即第三天。

在41、42两节,忽又提到审判日尼尼微人和南方的女王,要起来定这一代人的罪,这是一种联想。因为40 节已提到约拿先知,而约拿先知是被遣往尼尼微的,便提及尼尼微人。同时犹太人喜用对偶体(如在 11:20-24 耶稣诅咒海滨三城一段,哥拉汛、伯赛大对推罗、西顿,迦百农对所多玛),便在这里用约拿和尼尼微人去对耶稣和当代的人,又用南方的女王和所罗门,来对耶稣和耶稣时代的人。女王远道而来,为听所罗门的智言,尼尼微人信服了约拿的讲劝,痛改前非;但耶稣时代的人,虽见了耶稣所行的种种神迹异能,却仍不信从。所以在审判之日连尼尼微人和南方的女王,也要起来定他们的罪。所谓南方,即指犹太东南的阿拉伯地区。

污灵回来( 路 11:24-26 )

- 12:43 「污灵离了人身,走遍无水之地寻找安歇之处,却找不到。

- 12:44 于是他说:『我要回到我原来的屋裏去。』他到了,看见裏面空着,打扫干净,修饰好了,

- 12:45 就去另带了七个比自己更恶的灵来,都进去住在那裏。那人后来的景况比先前更坏了。这邪恶的世代也要如此。」

43-45三节,耶稣以被鬼附着的人所遭受的惨痛情形,来形容当时的犹太人的景况。43 节内所说“无水之地”,即“干旱之地”,圣经上多用以指魔所居之地(参看巴录书4:35;多比传8:3;启示录18:2)。“寻求安歇之处,却寻不着”,当然恶魔觉得在无水之地不如附在人身上舒服,所以说:“我要回到我所出来的屋里去。”。我们知道对一个灵魂有上帝恩典人,魔鬼是无能为力的。今耶稣说:我要回到我所出来的屋里去,是言人又因犯罪,再度陷于魔鬼权下。所以耶稣所说的,当魔鬼回来后,“里面空闲,打扫干净,修饰好了”。按圣耶柔米、圣安波罗休、圣托马斯·阿奎纳等人的意见,即是说灵魂因又陷于罪过,好像再向魔鬼招手,请他再来,当他的主子一样。为此耶稣在 45 节说:“便去另带了七个比自己更恶的鬼来,都进去住在那里。”这“七个”字,不一定是指“七个”具体数字,在圣经上“七”字是形容“多数”的一种说法。魔鬼既然增多了,自然那被魔附着的人,处境比以前更坏了。好了复发的病,不但比初次更严重,而且多次还造成了致命伤。“这邪恶的世代也要如此”。耶稣用了一句生动传神的话,将中心的思想说了出来。耶稣时代的人,因了约翰的讲劝,见到耶稣所行的神迹,也多次动过心,有意悔改,无如终因成见过深,故态复萌;而无知的民众竟在大祭司和法利赛人的唆使下,在彼拉多衙署前弃掉耶稣,要求把他钉在十字架上,因此为上帝所弃。二十世纪了,他们仍未能虚心受教,归向上帝,认耶稣为他们的救主弥赛亚,可见他们是怎样顽梗不化!

遵父旨意的人都是亲属( 可 3:31-35 路 8:19-21 )

- 12:46 耶稣还在对众人说话的时候,不料,他母亲和他兄弟站在外边想要跟他说话。

- 12:47 有人告诉他:「看哪!你母亲和你兄弟站在外边,想要跟你说话。」( [ 12.47] 有古卷没有47节。)

- 12:48 他却回答那对他说话的人,说:「谁是我的母亲?谁是我的兄弟?」

- 12:49 于是他伸手指着门徒,说:「看哪,我的母亲,我的兄弟!

- 12:50 凡遵行我天父旨意的人就是我的兄弟、姊妹和母亲。」

本章末后一段的记事(46-50),按马可福音和路加福音是在别的景况上发生的, 马太福音将它插于此处,可能是为了本段好像总结前两章的大意,而给下章埋下伏笔的缘故。11、12、13三章是讨论天国的奥义;耶稣用所发生的事件和所显的神迹,使听众明了天国的本意。本段所含的高尚道德,是吾主说的最后一句:“凡遵行我天父旨意的人,就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”这句话的意思多么奥妙!天国的子民形成天父的家庭。天国子民的最大义务是遵守天父的圣旨,全如耶稣一样。吾主这句话不但没有减轻他母亲马利亚的身价,反更指明马利亚的真正伟大处,在马利亚一生只有一个目的,只怀着一个理想:遵行天父的旨意(路加福音1:38;约翰福音2:5)。

附注 论“主的兄弟”

- 马太福音12:46 耶稣还对众人说话的时候,不料,他母亲和他弟兄站在外边,要与他说话。

主的兄弟雅各,在彼得、大雅各、约翰三位祝圣下成为耶路撒冷的主教。

“他母亲和他兄弟”,这是在对观福音上首次提及 “主的兄弟”的地方(参照马可福音3:31-34;路加福音8:19-21)。按约翰福音2:12 耶稣开始传教, 在加利利的迦拿显第一个灵迹以后, 即已提及“他的兄弟”(参阅约翰福音7:3、5、10)。使徒行传1:14;哥林多前书9:5;加拉太书1:19 等处或作 “他的兄弟”或作“主的兄弟”,然而这些经文从未说出“主的兄弟” 到底与耶稣有什么亲戚关系。同样,马太福音13:56;马可福音3:32;6:3 亦提及了 “他的妹妹”,不过并未说出她们的名字。 古时的异教徒, 如克理索 (也翻译为塞尔修斯,Celsus)、赫尔维迪乌斯(Helvidius)等人, 以及近代的一些异教徒,还有部分新教徒,以这些经文为藉口,而否定马利亚为卒世童贞的事实。为此我们愿意在这里确定“主的兄弟”或“姊妹”究有什么意义。

克理索 (也翻译为塞尔修斯,Celsus)

旧约中“兄弟”一词或“姊妹” 一词,意义颇为广泛:这是无可置疑的。仅就血亲关系来说:“兄弟”一词除指同一父母,或同父异母,或异父同母所生的兄弟外,也指侄子和侄女,即兄弟所生的儿女(创世记13:8;29:15),“亲属”(利未记10:4),或表兄弟;间或亦泛指同祖兄弟(列下 10:13)。“兄弟”一词所以有如此多的意思,是因为闪族语言,原没有形容这些不同亲属关系的其他名词。因此在形容亲属关系时,必须用其他字来描述:如“父亲兄弟的儿子”等,这样,“兄弟”一词便成了形容亲属关系的专名词。七十位长老将旧约译成希腊文时, 也常将原文的“阿合” (Ah) 译成 “阿德耳缶斯”(αδεφσς)即“兄弟”。

在新约中是否也能如此运用?当然是可以的。新约中几时说及 “主的兄弟”或“主的姊妹”,根据闪族语风,这两个名词应当以广义来解释,绝对不能以狭义解为马利亚的儿女:这不但从圣教会一致的传说可以证明, 而且也可以从新约经文中予以证实,所谓“主的兄弟”或“姊妹”。 不是马利亚的子女

- 因为马利亚是卒世童贞的,这道理已在路加福音1:34 含蓄肯定了;马利亚向天使所发的问语,已显示她矢志守贞的意向。马利亚的卒世童贞从最古时期(至少从第二世纪),已成为教会所公认的道理。第三世纪初,潘代诺 (Pantaenus)已用了“卒世童贞”这个名词称呼马利亚。潘氏的这种用法,显示“卒世童贞”一词的古老性。及至六四九年,这个道理,在拉特郎公议会上定为应信的教条。

- 如果马利亚还有别的儿女,耶稣在十字架上似乎不会将自己的母亲马利亚托付给使徒约翰(约翰福音19:26-27)。

- 事实上,耶稣在福音中单单称马利亚为自己的母亲, 而马利亚单单称耶稣为自己的儿子。再者“母亲”的名称,圣史们时常,且专用来表示马利亚对耶稣的关系 (计有三十八次之多) ,绝对不用来表示马利亚对耶稣以外的人的关系。

- 事实上,马太福音13:55(亦见马可福音6:3;加拉太书1:19)列有“主的兄弟” 的名字( 雅各、约西、西门及犹大) ,其中雅各及约西二人在马太福音27:56及马可福音15:40两处明明说是另一个马利亚的儿子 (参阅马可福音15: 47;路加福音24:10)。这另一个马利亚且是革罗罢的妻子(约翰福音19:25)。此外,雅各是“亚勒腓的儿子”(马太福音10:3),而犹大是“雅各的兄弟”(参阅路加福音6:16)。关于西门,虽然从新约中我们一无所知, 但是赫格西仆 (Hegesippus)是一八○年左右的写作家, 他曾说:西门是圣约瑟的兄弟革罗罢的儿子。对于圣经中明明记载的“主的兄弟”,如果能这样说,对“主的妹妹”,马利亚不是她们的母亲,怎么不可以说呢?

- 古时有些学者,如奥利金认为 “主的兄弟”及“主的姊妹”是约瑟的前妻所生的儿女。

从以上的论述,我们可以清楚看出,所谓“主的兄弟”或“主的妹妹”,无非是指耶稣的一切近族的叔表兄弟姊妹,而非耶稣的亲兄弟姐妹。