马可福音 第12章 概览

恶园户的比喻

( 太 21:33-46 路 20:9-19 )

- 12:1 耶稣就用比喻对他们说:「有人开垦了一个葡萄园,四周围上篱笆,挖了一个榨酒池,盖了一座守望楼,租给园户,就出外远行去了。

- 12:2 到了时候,他打发一个仆人到园户那裏,要向他们收葡萄园的果子。

- 12:3 他们拿住他,打了他,叫他空手回去。

- 12:4 园主再打发一个仆人到他们那裏。他们打伤他的头,并且侮辱他。

- 12:5 园主又打发一个仆人去,他们就杀了他。以后又打发好些仆人去,有的被他们打了,有的被他们杀了。

- 12:6 园主还有一位,是他的爱子,最后又打发他去,说:『他们会尊敬我的儿子。』

- 12:7 那些园户却彼此说:『这是承受产业的。来,我们杀了他,产业就归我们了!』

- 12:8 于是他们拿住他,杀了他,把他扔出葡萄园。

- 12:9 这样,葡萄园主要怎么做呢?他要来除灭那些园户,将葡萄园转给别人。

- 12:10 『匠人所丢弃的石头已作了房角的头块石头。这是主所做的,在我们眼中看为奇妙。』这经文你们没有念过吗?」

- 12:11 【并于上节】

- 12:12 他们看出这比喻是指着他们说的,就想要捉拿他,但是惧怕众人,于是离开他走了。

上图:今日以色列的古代压酒池遗迹。

前章末记载耶稣不肯答复犹太领袖的质问,如今在这一比喻内,一方面说出了他的权柄的由来——他是天父的“爱子”,是“承受产业的”,他具有天父的全能,另一方面也预言了拒绝相信的选民将遭受遗弃。

6节“园主还有一位是他的爱子”一句,说出了耶稣的神性,正与约翰福音3:16:“上帝爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生”相符合。按“爱子”一词,照希伯来文和七十士译本的用法,亦可译作“独生子”(实际上,创世记22:2、12、16;耶利米书6:26等处希伯来文的iahid“独生子”,七十贤士译本都译作“αγαπεηνο”“爱子”)。耶稣所说的这个凶恶园户的比喻,真可说是包括了选民辜恩负爱的全部历史。圣司提反在公议会中所讲的,正可作这比喻最完美的注解(见使徒行传7:7-53)。关于本段经文的注释和本比喻的意义,详见马太福音21:33-46各注。约翰福音将马可福音与马太福音的经文两相比较,马可福音与马太福音的最大不同处可有两点:

- 按马可福音所载,主人曾前后四次派遣了自己的仆人,马太福音只载有两次。马可福音之所以记述主人再三派遣仆人之事,一方面是为表示主人的恩爱与容忍;另一方面,也是为表示以色列人的忘恩负义,变本加厉的罪行。

- 按马可福音的记载:主人打发了自己的“爱子”去后,仆人抓住“爱子”,先杀了,然后把他抛在园外;马太福音则记为先把“爱子”推出园外,然后把他杀了。马太福音的记载,显然是暗示耶稣受苦受死的次序:耶稣先被领到城外,然后被钉在十字架上(希伯来书13:12)。选民的首领摈弃了上帝所选用的“房角石”——基督,但上帝却在这“房角石”上建立了自己的神国,即新约的国度——圣教会。

公会所派来的代表明白了耶稣说这比喻的用意,企图逮捕耶稣,只因怕民众暴动,未敢遽然下手(12)。由此可以证明,本章1节所说的“他们”,是指公会所派来的代表。

纳税给凯撒的问题

( 太 22:15-22 路 20:19-26 )

- 12:13 后来,他们打发几个法利赛人和希律党人到耶稣那裏,要用他自己的话陷害他。

- 12:14 他们来了,就对他说:「老师,我们知道你是诚实的,无论谁你都一视同仁;因为你不看人的面子,而是诚诚实实传上帝的道。纳税给凯撒合不合法?

- 12:15 我们该不该纳?」耶稣知道他们的虚伪,就对他们说:「你们为甚么试探我?拿一个银币来给我看。」

- 12:16 他们就拿了来。耶稣问他们:「这像和这名号是谁的?」他们对他说:「是凯撒的。」

- 12:17 耶稣对他们说:「凯撒的归凯撒;上帝的归上帝。」他们对他非常惊讶。

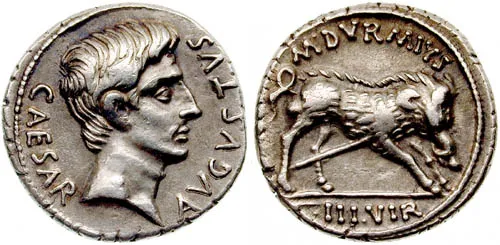

上图:罗马帝国铸造的银币得拿利乌Denarius有许多种款式,都有凯撒奥古斯都皇帝的头像和名号。上图款式一面是头像和名号,另一面是野猪图案。

法利赛人等被耶稣说的无以应对,又不能公然逮捕他,忍气吞声退去以后,便召集会议,商讨对策,要以言论来陷害耶稣(马太福音22:15)。他们前来向耶稣提出是否该给凯撒纳税的问题,为叫耶稣进退维谷,左右为难:如答说该纳,则成为民族的罪人,必然失掉民心;如答说不该纳,则是反抗政府,他们可以此为藉口向罗马政府控告他,把他除掉。耶稣以自己的无上智慧,识破了他们的诡计,巧妙地回答了他们的问难。耶稣的答话,超出了目前的政治范围,而建立了国家与教会之间的永久基础:政府的应归政府,上帝的应归上帝。日后使徒便依据耶稣的这句话,讲明了各政府所有的地位与权限(参阅罗马书13:1-7;提多书3:1;彼得前书2:13-17等)。本段经文详解,见马太福音22:15-22各注。

复活的问题

( 太 22:23-33 路 20:27-40 )

- 12:18 撒都该人来见耶稣。他们说没有复活这回事,于是问耶稣:

- 12:19 「老师,摩西为我们写下这话:『某人的哥哥若死了,撇下妻子,没有孩子,他该娶哥哥的妻子,为哥哥生子立后。』

- 12:20 那么,有兄弟七人,第一个娶了妻,死了,没有留下孩子。

- 12:21 第二个娶了她,也死了,没有留下孩子。第三个也是这样。

- 12:22 那七个人都没有留下孩子。最后,那妇人也死了。

- 12:23 在复活的时候,( [ 12.23] 有古卷加「当他们复活」。)她是哪一个的妻子呢?因为他们七个人都娶过她。」

- 12:24 耶稣说:「你们错了,不正是因为不明白圣经,也不知道上帝的大能吗?

- 12:25 当人从死人中复活后,也不娶也不嫁,而是像天上的天使一样。

- 12:26 论到死人复活,你们没有念过摩西书中《荆棘篇》上所记载的吗?上帝对摩西说:『我是亚伯拉罕的上帝,以撒的上帝,雅各的上帝。』

- 12:27 上帝不是死人的上帝,而是活人的上帝。你们是大错了。」

法利赛人败退以后,撒都该人就前来向耶稣问难。按“撒都该人”一词,本福音中尚属初见,这一派人否认灵魂不死不灭,和肉身复活等事。他们给耶稣虚拟了这个故事,显然是要叫耶稣在民众前当场出丑,使人民对耶稣的道理失掉信心。但耶稣的答复又堵住了他们的口,说他们“不明白圣经,不晓得上帝的大能吗”。“复活”当然不是自然界的力量所能办到的,只能出于上帝的能力。不明白“上帝的大能”,当然也不能明白“复活”(哥林多前书15),况且上帝的大能要使复活了的肉身,成为光荣的肉身,“因为他们不能再死,和天使一样;既是复活的人,就为上帝的儿子。”(路加福音20:36)。婚姻不过只是现在延续人类的制度,人复活以后既不再死了,也就用不着再婚嫁,他们像天使一样,不再受现世物质的限制。引人明白“复活”的另一证据,就是圣经。圣经是永生的上帝及赐予生命的上帝的启示。按这启示上帝再三地保证:他没有中止作圣祖的上帝,他没有忘记自己的许诺,也没有忘记他们守约的一片至诚(希伯来书11:16),他必不遗弃侍奉过自己的人,让他们归于死亡,因为“上帝不是死人的上帝,乃是活人的上帝”。耶稣在此所引用的圣经是出自出埃及记3:2-6。称之为荆棘篇,这是指明事迹的圣经引用法(参见罗马书11:2;马可福音2:26),因这次上帝说话是在荆棘丛中的火焰中,因而将那次的显现和启示称为“荆棘篇”。关于本段经文详解,见马太福音22:23-33各注。

最大的诫命

( 太 22:34-40 路 10:25-28 )

- 12:28 有一个文士来,听见他们的辩论,知道耶稣回答得好,就问他说:「诫命中哪一条是第一呢?」

- 12:29 耶稣回答:「第一是:『以色列啊,你要听,主-我们的上帝是独一的主。

- 12:30 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主-你的上帝。』

- 12:31 第二是:『要爱邻( [ 12.31] 「邻」也可译作「人」;33节同。)如己。』再没有比这两条诫命更大的了。」

- 12:32 那文士对耶稣说:「好,老师,你说得对,上帝是一位,除了他以外,再没有别的了;

- 12:33 并且尽心、尽智、尽力爱他,又爱邻如己,要比一切燔祭和祭祀好得多。」

- 12:34 耶稣见他回答得有智慧,就对他说:「你离上帝的国不远了。」从此以后,没有人敢再问他甚么。

上图:犹太人的门框盒(Mezuzah),上面的希伯来字母ש 是申六4的开头「示马」(即「听啊」的希伯来文)的第一个字母。犹太文士用黑色墨水和特殊的鹅毛笔把申六4-9和十一13-21经文写在专门预备的羊皮纸上,然后卷起羊皮纸放置在盒内,再贴在门框上,表示履行诫命「又要写在你房屋的门框上」(申六9)。许多犹太人的家里和办公室除了浴室和厕所,每一个门框上都要放门框盒。

耶稣反驳了敌人的一切试探之后,谁也不敢再问他了,但在法利赛人中有一个文士,见耶稣对答如流,说得头头是道,便对耶稣十分钦佩,于是满怀受教的心前来询问耶稣在法利赛人中常争辩的一个问题:“诫命中哪是第一要紧的呢?”按文士中对这问题发生争辩的原因,是因为照“拉比”的讲解:圣经上的法令共计六百一十三条,其中二百四十八条是积极的诫命,三百六十五条是消极的诫命;并且其中又分为“重的”、“轻的”,“大的”、“小的”。因此,在文士们中便发生了“哪条为最大”,“哪条是第一条”的争辩。这位文士“晓得耶稣回答的好”,便虚心来向耶稣请教。耶稣的答复就是取自犹太人每日早晚两次所当诵念的那段著名的经文——“示玛”。本段经文称为“示玛”,是因为经文的第一个字即是“示玛”——“听啊”。这“示玛”即是犹太人表示信仰惟一上帝的宣誓,犹如我们今日所念的“信经”一样。这段经文是由申命记6:4-9;申命记11:13-21;民数记15:37-41三处集成的。耶稣不但说出第一条诫命应是尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝的诫命,并且还附带提出了第二条:应“爱人如己”的诫命(利未记19:18),且把经文所载的一切诫命总归于这两条(详见马太福音22:34-40各注)。

32-34节是马可福音所独有的:记述那位文士听了耶稣的明白答复之后所表示的赞同。他以为耶稣的答复实在包括了全先知书中的精华(撒母耳记上15:22;何西阿书6:6;阿摩司书4:4;5:4;以赛亚书1:10-17;耶利米书7:21—23),于是便说出爱“就比一切燔祭和各样祭祀好的多”的大道理。他这番好的心灵准备,赢得了耶稣的称誉:“你离上帝的国不远了。”好似在邀请他进入上帝的国。他是否后来作了耶稣的门徒而进了基督的国度,不得而知。

基督与大卫的关系

( 太 22:41-46 路 20:41-44 )

- 12:35 耶稣在圣殿裏教导人,问他们说:「文士怎么说基督是大卫的后裔呢?

- 12:36 大卫被圣灵感动,说:『主对我主说:你坐在我的右边,等我把你的仇敌放在你脚下( [ 12.36] 「放在你脚下」:有古卷是「作你的脚凳」。)。』

- 12:37 大卫亲自称他为主,他怎么又是大卫的后裔呢?」一大羣的人都喜欢听他。

本段按马可福音的记述,是耶稣在圣殿里教训民众时,向民众问了这关于基督的出身问题。耶稣所以与百姓谈论这一问题,目的是为纠正他们对基督的错误观念。因为按文士的讲解,一谈起“大卫的子孙”,在百姓的脑海里便呈现出复兴以色列现世王国的那纯人性的基督观念。耶稣为使百姓对基督有一更深的认识,叫民众明了基督不只是“大卫的子孙”,于是便引用诗篇110:1,暗示这位基督人性以外尚有的神性。耶稣在此并没有将大卫的话用在自己身上,但在公会中受审判时,却明明将这话用在自己身上(14:62)。详见马太福音22:41-45的相关注释。

谴责文士

( 太 23:1-36 路 20:45-47 )

- 12:38 他在教导的时候,说:「你们要防备文士。他们好穿长袍走来走去,喜欢人们在街市上向他们问安,

- 12:39 又喜爱会堂裏的高位,宴席上的首座。

- 12:40 他们侵吞寡妇的家产,假意作很长的祷告。这些人要受更重的惩罚!」

马可福音在38-40三节内,给我们留下了耶稣指摘假冒为善的法利赛人和文士们的几句话。关于这事的记载,路加福音虽比马可福音较长,但马太福音23全章记述的比路加福音更长。这理由也不难明了,因为马可与路加写作福音是为了那些不很了解,不甚明白犹太风俗的外邦人,斥责犹太人的领袖,为他们没有多大用处,因此只记了一个大概。马太福音却不然,他是为犹太人写的福音,所以决不能忽略耶稣向选民的领袖所下的最后警告。耶稣发表这篇言论的最大目的,是叫民众不要沾染法利赛人的恶习。按马可福音,耶稣所斥责文士们的最大毛病有三,即:虚荣、吝啬和伪善。这三大毛病正反对福音的三大要求:心谦、神贫和内心的热诚。再说也正是这三种大毛病阻止了他们明了福音,且使他们与耶稣作对,并想谋害他,因而使选民辜负了自己的圣召,遭受了上帝的抛弃。

40节马太福音缺(拉丁通行本增于马太福音23:14)。按摩西律法和历代先知的劝言,寡妇应受特别保护(出埃及记22:22;申命记10:18;14:29;以赛亚书1:27、23;10:2;耶利米书7:6等),但法利赛人不但不特别保护她们,反而视她们为鱼肉,藉通晓律法常识的优势,欺骗她们,假慈悲为怀的名义诈取她们的钱财;并且还藉长久时间的祈祷,来掩饰自己内心的虚伪。像这种假仁假义,岂能不招致更严重的惩罚(见路加福音12:47)?本段是耶稣向民众所讲的最后一次言论,以后的言论都是只以自己的门徒为对象。

寡妇的奉献

( 路 21:1-4 )

- 12:41 耶稣面向圣殿银库坐着,看众人怎样把钱投入银库。有好些财主投了许多钱。

- 12:42 有一个穷寡妇来,投了两个小文钱( [ 12.42] 「小文钱」:参「度量衡表」。),就是一个大文钱( [ 12.42] 「大文钱」:参「度量衡表」。)。

- 12:43 耶稣叫门徒来,对他们说:「我实在告诉你们,这穷寡妇投入银库裏的比众人所投的更多。

- 12:44 因为,众人都是拿有余的捐献,但这寡妇,虽然自己不足,却把她一生所有的全都投进去了。」

上图:罗马时代的犹太小钱(Lepton),每个Lepton相当于一得拿利乌的128分之一。寡妇的两个小钱可能就是这种样子,当时一顿饭大约需要5个小钱。

耶稣指摘了法利赛人以后,便离开了异民的殿院,带着自己的门徒,进了妇女们的殿院,在这院里设有捐献的银库。耶稣便在银库前观看人们怎样捐献。在许多捐献银钱的人群中。耶稣注意了一个穷寡妇。这个穷寡妇只捐献了两个小钱(马可福音在此给自己的罗马读者解释说“两个小钱,就是一个大钱”。耶稣有动于衷,便乘机将这穷寡妇的真诚与真牺牲的精神摆在门徒面前,藉以排斥法利赛人好大喜功的态度。好解释福音的真精神:“他们都是自己有余,拿出来投在里头;但这寡妇是自己不足,把她一切养生的都投上了。”在看透人心的天父前,这是多大的区别。真正恭敬上帝并不在乎外表,也不在乎奉献的多寡,而最要紧的,还是在乎内心的虔诚,在乎牺牲的真精神。圣额我略说得很对,他说:“上帝不看人献的多少,只看所献的诚心多少。”