路加福音 第21章 概览

寡婦的奉獻(可 12:41-44 )

- 21:1 耶穌抬頭觀看,見財主把捐項投入聖殿銀庫,

- 21:2 又見一個窮寡婦投了兩個小文錢( [ 21.2] 「小文錢」:參「度量衡表」。),

- 21:3 就說:「我實在告訴你們,這窮寡婦所投的比眾人更多。

- 21:4 因為眾人都是拿有餘的捐獻,但這寡婦,雖然自己不足,卻把一生所有的都投進去了。」

上图:罗马时代的小钱(Lepton),每个Lepton相当于一得拿利乌的128分之一。寡妇的两个小钱可能就是这种的样子,当时一顿饭大约需要5个小钱。

1-4节的记述与马可福音全同,不见于马太福音。这简短的记述,也是由上文指摘文士吞没寡妇的家产所引起的。文士们多以宗教上的理由侵占寡妇的产业,为自己享用。而耶稣所称赞的这寡妇,却把养生的几文钱献于上帝。这的确是两幅对立的图像:一幅图上是贪财肥己的统治阶级,一幅图上是善良虔诚的小百姓。关于经文的注解,参阅马可福音12:41-44。

預言聖殿被毀(太 24:1-2 可 13:1-2 )

- 21:5 有人談論聖殿是用美石和供物裝飾的,耶穌就說:

- 21:6 「你們所看見的這一切,日子將到,沒有一塊石頭會留在另一塊石頭上而不被拆毀的。」

終局的預兆(太 24:3-14 可 13:3-13 )

- 21:7 他們問他:「老師,甚麼時候有這些事呢?這些事將臨到的時候有甚麼預兆呢?」

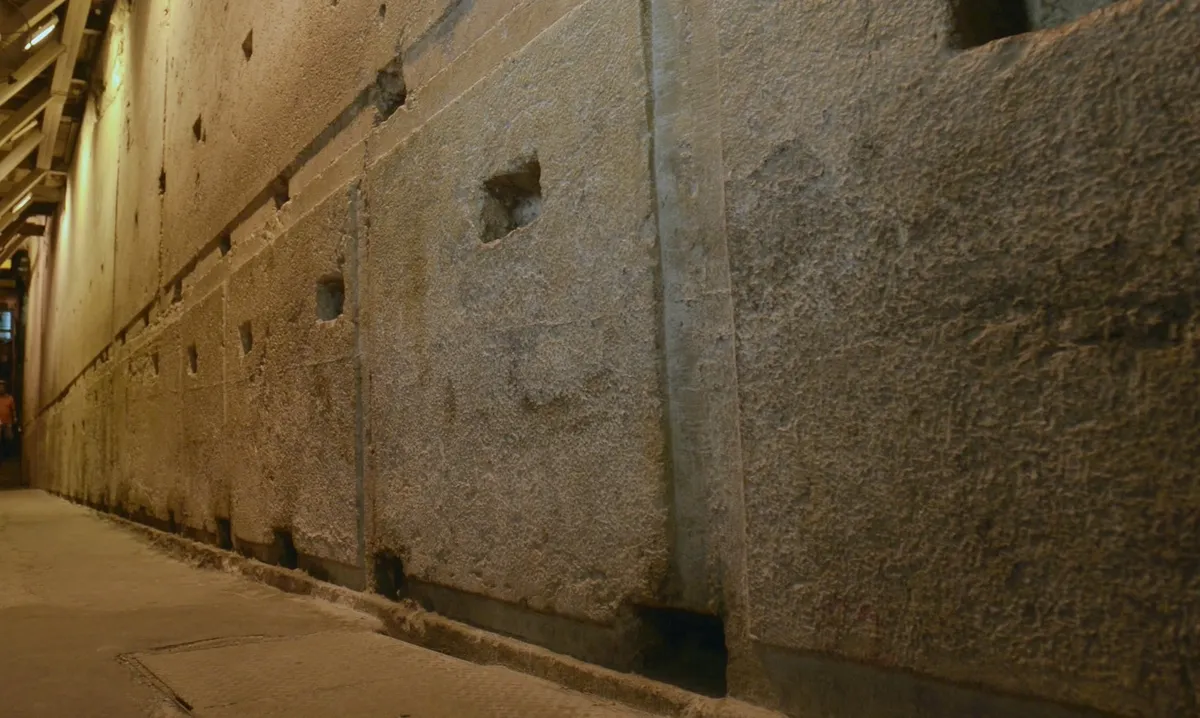

上图:西墙隧道中第二圣殿地基的巨石。根据《犹太古史记》卷15第11章记载,圣殿以白色且坚硬的石头建造,每块石头长25肘,高8肘,宽12肘。新约时代一肘大约是55.5厘米,因此这些石头都是13.8米x4.4米x6.7米的巨石。第二圣殿的石头已经拆毁,但埋在地下的地基已经被挖掘出来,一部分开辟为西墙隧道供人参观,可以想象第二圣殿之宏伟。

本章有关末世的预言,路加福音全随马可福音13章的顺序,但在用字上比马可福音更为具体而明显。由8-24节是对耶路撒冷毁灭的预言,由25-27节是对世界穷尽的预言。路加福音尽力把这两个预言划分清楚,把可以暗指两事的话省去,如马可福音13:10“但福音必须先传于万国”,此句在对第一段的预言,似乎增加困难,路便没有写进自己的书内。又如把马可福音13:21-27一段略去,因为他在17:23-27已记述了,以免重复。又略去对自己的读者可受不良影响的句子,如马可福音13:32“但那日子,那时辰,没有人知道,连天上的使者也不知道,子也不知道,惟有父知道。”本章的主题本是答应门徒所问有关圣城毁灭的问题,有人以为25-27节对世界末日所讲的仅是一个插曲,可是34-36节也全是对世界末日而发的。又前边所说的一些预兆,如假基督、战争、迫害门徒等事,因为是对圣城的毁灭而说的,就把所有的预兆的应验归于圣城毁灭的事上了。按历史所载的,也实在符合那些预言。但所预言的那些预兆,不只发生在那三四十年中,后世也不断发生,即现今直到世界末日仍在发生,因此耶稣所说的那些预兆也是对整个末世说的。至于每一个预兆怎样应验,哪一个事实与那一个预兆符合,有时不易断定。但是那已经应验了的竟又成了未应验的征兆,给人做为前车之鉴,知所警惕。参阅马太福音24章的相关注释。

上图:西墙隧道中最大的一块石头,长13.6米,高3米,宽约3.5至4.5米,重约520吨。尚不确定当时的犹太人是用什么建筑工艺搬动、安放这些巨石的。正如当日门徒所说的:「这是何等的石头,何等的殿宇」(可十三1)。

5-7:“有些人”,按马可福音13:1是门徒中有一个向耶稣夸赞圣殿的华丽。路特指出“圣殿”(按原文圣殿指所有圣殿周围之建筑物,是美丽的石头和还愿的献品装饰的)。“美石”,如约瑟夫所说的:远望圣殿犹如雪山,院中回廊,石柱如林,皆为华美之大理石造成。“供物妆饰的”,即指大希律王在圣殿前,所制的金葡萄,其穗有一人的高度。还有各国王侯所献的,为点缀圣殿的装饰品,如安提阿渴王所献的饰物,见玛喀比传下9:16。6节的答话与耶稣为耶路撒冷哀哭时所说的话相同。(参阅19:44及注。)7节以下的话,按前二圣史是在橄榄山上说的;又按马可福音13:3的记载:问话的人是彼得、雅各、约翰和安德烈四人。

- 21:8 耶穌說:「你們要謹慎,不要受迷惑,因為將有好些人冒我的名來,說『我是基督』,又說『時候近了』,你們不要跟從他們!

- 21:9 當你們聽見打仗和動亂的事,不要驚惶;因為這些事必須先發生,但終結不會立刻就到。」

耶稣对门徒的发问(7节)先没有正面回答,而且回答的不是把所有的预兆都一一揭示,他所注意的并不是圣城毁灭以前所有的一切预兆,而是劝勉门徒对那些与他们有切身关系的事,应加以准备。所以主要的目的是劝勉和警戒。因此开头第一句就是劝戒的话,叫他们防备“假基督”,叫他们别信那欺骗的话:“时候近了”。他们所说的时期是现世福乐的时期,与耶稣所说的不同(10:9)。此处所说的那些假基督,也许即是宗5:37;8:9;21:38所提的一些人物。

- 21:10 於是耶穌對他們說:「民要攻打民,國要攻打國,

- 21:11 將有大地震,多處必有饑荒、瘟疫,又有可怕的異象和大神蹟從天上顯現。

8-11节所记的征兆大致与前两部福音书同,但路加福音划分为二:最初的征兆,是假基督的出现与战事的发生(8、9);而后的预兆,是普遍的战争与天上出现的异象(10、11)。“有可怕的异象和大神迹从天上显现”(11),有人以为是约瑟夫所记的在圣城被罗马人围攻前,在耶路撒冷所发生的异象。当时有一颗彗星,像一把火剑出现圣城之上,有一年之久。又一次在云彩上有许多马车和军队,发出了轰轰的巨响,在城上旋转了一遭,遂即消逝。此外还载了许多别的惊人的事,发生在耶路撒冷,都是人所共知的。8-11节的预兆,不可与25-27节所述末世的预兆相混淆。但是事实上,这些预兆与旧约众先知对末世所预言的多数相同,用意极其广泛,不仅作圣城毁灭的预兆。关于其他注释,参阅马太福音24章的相关注释。

- 21:12 但這一切的事以前,有人要下手拿你們,迫害你們,把你們交給會堂,並且關在監裏,又為我名的緣故拉你們到君王和統治者面前。

- 21:13 但這些事終必成為你們作見證的機會。

- 21:14 所以,你們要立定心意,不要預先考慮怎樣申辯;

- 21:15 因為我必賜你們口才和智慧,是你們一切敵人所敵不住、駁不倒的。

- 21:16 連你們的父母、兄弟、親族、朋友也要把你們交給官府;你們中間也將有被他們害死的。

- 21:17 你們要為我的名被眾人憎恨。

- 21:18 然而,你們連一根頭髮也不會損失。

- 21:19 你們憑着堅忍,就必保全性命。」

12-19节所述门徒要受的迫害,按时间说应发生在8-11节所述的征兆之前。此预言三圣史全置于此处,是直接对使徒说的。在马可福音尚有预许圣灵默佑的话,而路加福音未记,因已见于12:11、12。16节说亲友要处死门徒,而18节却说:你们连一根头发也必不损坏,二节决不矛盾,因18节好像是一句成语(使徒行传27:34;撒母耳记上14:45;撒母耳记下14:11;列王纪上1:32),意思是说:为福音受迫害的人,实在不受丝毫损害,因为上帝照顾他们到死。他们中若有殉难而死的,虽然丧失了暂时的性命,却获得了永生的性命。有的学者以为这句格言的意义是指肉身复活,因复活后肉身上的一切,完全保留如初。

預言耶路撒冷被毀(太 24:15-21 可 13:14-19 )

- 21:20 「當你們看見耶路撒冷被兵圍困,就可知道它成為荒蕪的日子近了。

- 21:21 那時,在猶太的,應當逃到山上;在城裏的,應當出來;在鄉下的,不要進城。

- 21:22 因為這是報應的日子,要使經上所寫的都得應驗。

- 21:23 在那些日子,懷孕的和奶孩子的就苦了。因為將有大災難降在這地方,也有憤怒臨到這百姓。

- 21:24 他們要倒在刀下,又被擄到各國去。耶路撒冷要被外邦人踐踏,直到外邦人的日子滿了。」

上图:大希律扩建的第二圣殿的模型,位于耶路撒冷博物馆。

本段圣史写得清楚如画,就像圣史亲身经历的事一样,因而有些学者,以为本福音书成于公元七十年以后,作者把已成的事实,当做预言写出。但此说不足凭信,因为路加的作风是这样,他在叙事写景上,常拣浅显易懂,并具体明显的字句,如马可福音13:14的“行毁坏可憎的”,路作“兵”等具体字句。

20节预言圣城被军队包围的预言,耶稣在前几天业已提过(19:43)。所谓敌军包围圣城,不是说已被围困了,门徒们才发觉,才想法逃跑,而是说大军压境时,令门人及早逃避。又叫他们不要想耶路撒冷城坚易守,像平时有乱事时,逃到京城中避难。但这次不然,因为上帝已决意要对选民报复。这次的大难仅降在“这地方”、“这百姓”,即指巴勒斯坦和犹太人,因为他们是这大难的原因。那些没有死于战争而仅存的人,要被流放到各国,作外邦人的奴隶。圣城被外人蹂躏(24),这是为指犹太人灭亡习用的字句(但以理书8:13;撒迦利亚书12:3(希腊译文);玛喀比传上3:45;4:60;启示录11:2),他们的圣城被称为不洁的外邦人所玷污,为犹太人是最痛心的。圣城自从这次被异民占据,“直到外邦人的日期满了”,犹言直到世界穷尽,即25节所述的世界末日。“外邦人的日期”,是说“以色列人的时期”过去了,相继而来的是“外邦人的日期”,因为上帝召了外邦人以代替以色列人承受上帝的国,也就是葡萄园给与他人所含的意义(20:16)。有些学者将24节末句与罗马书11:25-32(参见13:35)相对照,以为能指在世界穷尽前犹太人要归化承认基督的事,但此处似乎没有这意思。

20-24节的预言在公元七十年完全应验了。据优西比乌的教会历史所载:信仰基督的听到罗马人攻加利利和比利亚,便知道耶稣对耶路撒冷所预言的事快要实现,就逃到约旦河东边山中名叫培拉(Pella)的一座古城。又按史家约瑟夫所载:圣城毁灭时,犹太人死了一百一十万,被俘而发配到各国当奴隶的,约九万七千人。

人子的來臨(太 24:29-31 可 13:24-27 )

- 21:25 「日月星辰要顯出預兆,地上的邦國也有困苦,因海中波浪的響聲而惶惶不安。

- 21:26 人想到那要臨到世界的事,就都嚇得魂不附體,因為天上的萬象都要震動。

- 21:27 那時,他們要看見人子帶着能力和大榮耀駕雲來臨。

- 21:28 一有這些事,你們就當挺身昂首,因為你們得救贖的日子近了。」

24节的“直到外邦人的日期满了”,按句法应与25节相连,但自25节起转入另一题,是论人子再来前的预兆。从圣城毁灭直到人子再来,这段时期有多长,耶稣没有说明,仅用了启示文体的辞句。耶稣再来前,自然界要陷于混乱,叫人惊惶失措:这种说法是众先知预言上主的日子,或一个重大的事变常有的现象,如以赛亚书2:12-22;13:9、10;34:4-6;耶利米书4:34、35;以西结书32:7、8;约珥书2:10。这类的经文不可完全照字面讲解,因为这样的文字是一种先知的启示文学,或是一种诗体的描写,即言人子发大威严乘云降来审判时,不仅有灵的人惊慌害怕,就是那些无灵的自然界也因战栗而失掉常规。(参阅马太福音24注十二。)但信仰耶稣的人,一向为了耶稣受人迫害,见了所发生的一切,知道耶稣说的末日来近了。“因为你们得赎的日子近了”,即脱离恶人的窘难迫害,而得永生的时候来近了,因此他们该满心喜欢。“挺身昂首”或译作“引颈”,即兴奋快活之意。“一有这些事”,不仅指25、26所要发生的事,也指8-24所指示的一切;但有些学者以为此句是指29-33节关于圣城毁灭说的,因为28节又用“你们”二字,是向使徒说话。但在末世的言论中,不可太拘泥“你们”二字的解释;因为此时耶稣向使徒说的,即是向那些直到世界末日信仰他的人说的,使徒们只是代表而已。按耶稣于本处对世界末日所说的“末世”,已由圣城毁灭开始;圣城的毁灭作为世界穷尽的预像和鉴戒。耶稣对圣城所发的预言既如此准确地应验了,由此可以推知,对世界末日所发的预言,也是不容怀疑的,早晚都要全部应验。

從無花果樹學功課(太 24:32-35 可 13:28-31 )

- 21:29 耶穌對他們講了一個比喻說:「你們看無花果樹和各樣的樹,

- 21:30 樹葉一長出來,你們看了自然就知道夏天近了。

- 21:31 同樣,當你們看見這些事發生,就知道上帝的國近了。

- 21:32 我實在告訴你們,這世代還沒有過去,一切都要發生。

- 21:33 天地要廢去,我的話卻絕不廢去。」

耶稣略停了一会,遂设了一个见无花果树发芽而知夏日已近的比喻,说明预兆若已实现,那预指的事就临近了。此处路较前二圣史所记更清楚,另外31节“上帝的国”一语,更为具体明白。这个比喻直接是指圣城被毁,间接也是对世界穷尽所有的先兆说的:即是说二者之一的先兆,若是实现了,便到了上帝对二者之一的裁判的时期。他来并不只是为裁判和毁灭,主要的是为建立上帝的国。它首先建立在世上,然后永远建立在天上。上帝的国本来因耶稣的降生已来到世上了,所以31节的意思,不是说圣城被毁后上帝的国方开始,是说圣城被毁在圣教史上是一个转折点,旧约的圣殿和仪式一天存在,它便是传播新约的一个障碍。犹太的神权政体一旦瓦解了,耶稣所立的教会便冲破了这个障碍,传播于普世。上帝就是因为犹太人杀害了他所派的基督,才把自己的神国给与外邦人(20:16)。这个比喻若对世界末日说,公审判后,上帝的国要充分显出它的光荣和权威来,并且从此永远建立在天上。

勸告門徒警醒

- 21:34 「你們要謹慎,免得被貪食、醉酒和今生的憂慮壓住你們的心,那日子就忽然臨到你們,

- 21:35 如同羅網一樣,因為那日子要臨到所有居住在地面上的人。

- 21:36 你們要時時警醒,常常祈求,使你們能逃避這一切要來的事,得以站立在人子面前。」

34-36节劝门徒常常警醒戒慎,大体与马可福音13:33-37同,而马太福音24:37-25:46所记的很长,把耶稣有关这材料的比喻全置于此。本段劝戒的话直接是向使徒说的,但间接也是对万世万代信仰耶稣的人说的。看文意主要的目的是对世界末日说的,但也可以贴在每一个人的末日上。因为按29-31节对圣城毁灭的预兆是慢慢来的,并且可以逃避(21节)。但“那日子”是出人意想之外的(34节)(参阅17:24-37),天下万国任何人都不能逃避。为此耶稣劝告信徒常要准备妥当,主一来叫,立刻应召而去。警戒他们不要为吃喝玩乐和贪恋世财所迷惑,因为这一切能使人忘掉上帝和他来临的事(8:14;12:22)。那日子即(公和私)审判的日子,像贼一样,在不料想的时候就要来到(参看12:39、40;帖撒罗尼迦前书5:2;彼得后书3:10;启示录3:3;16:15)。“那日子”相似罗网,即说那日子一来到,所有的人,都逃脱不了那裁判(以赛亚书24:17;传道书9:12),全该到审判人的上帝前受审,与老子所说:“天网恢恢,疏而不失”,似有同样的意义。但为听取那严厉的审判,只有该常常准备,即不为23节所说之事所迷惑;又应时常祈祷,求上帝开恩。此处所应求的,直接地不是为恒心至终的恩宠,而是求上帝施仁慈,能把自己列在所召选的人中,也求基督领自己进入他的王国中。

- 21:37 耶穌每日在聖殿裏教導人,每夜出城到橄欖山住宿。

- 21:38 眾百姓清早上聖殿,到耶穌那裏聽他講道。

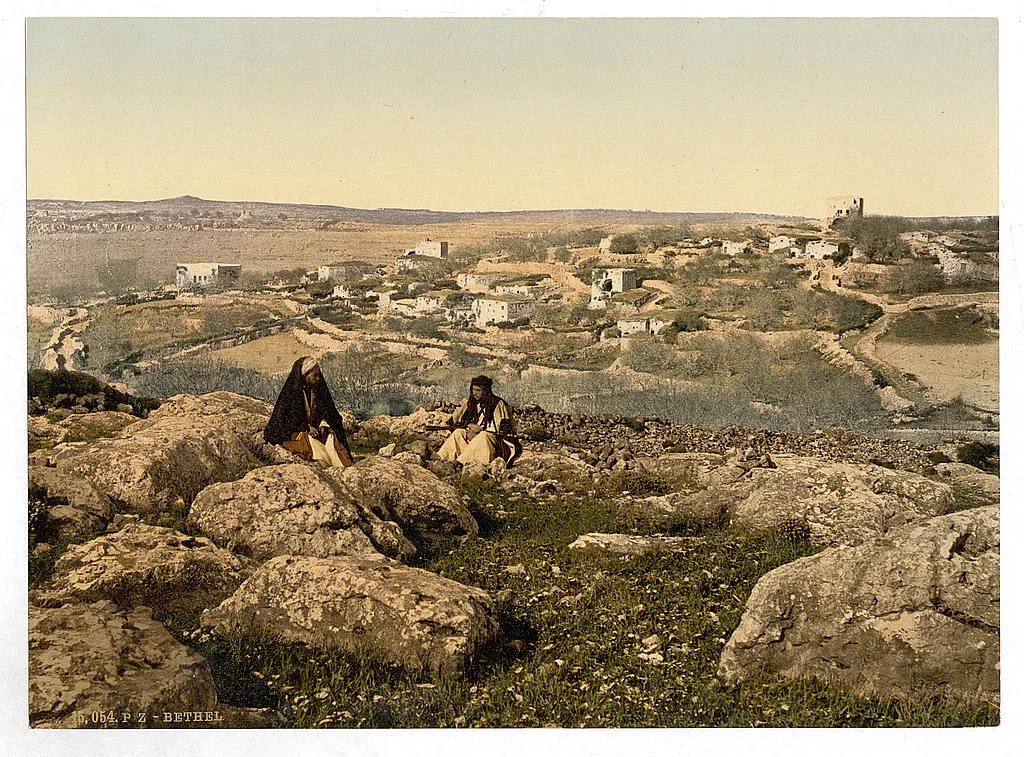

上图:1890年拍摄的伯大尼。现藏于美国国会图书馆。

37、38两节总结耶稣受难前几日的行止,和群众听道的热忱。20、21两章即这几日所讲的记述。按本处耶稣夜间出城在橄榄山住宿,而马太福音21:17说他夜间住在伯大尼。这几天耶稣可能在那里住过一两夜,但多半还是同门徒住在橄榄山坡的一个庄园中,似乎即是客西马尼园。犹大就凭这个经验率领恶众到了那里(约翰福音18:2)。按古来教友的传说,靠近客西马尼园(玛26:36)有一个山洞,是耶稣曾住过的地方。此洞至今仍存,已成为朝圣记念之所。

返回“聖經概覽”