路加福音 第16章 概览

不义的管家

- 16:1 耶稣又对门徒说:「某财主有一个管家,有人向主人告管家浪费他的财物。

浪子的比喻讲完以后,路加圣史接着记载了几个有关正用与妄用财帛,得到与失去永生的比喻和教训。“耶稣又对门徒说”一句,按路加的意思,是指这比喻与使徒们(12:41-46)受自耶稣的管理权有关。这个比喻是对门徒们讲的,但是听讲的人中也有法利赛人。他们对这比喻加以讥笑(14节)。第二个比喻(19-31)显然是针对法利赛人讲的。这两个比喻中间的一段教训:一部分(9-13)作为第一个比喻的补充,一部分(14-18)作为下一个比喻的引子。耶稣所讲的这个管家的比喻是取材于巴勒斯坦的生活习惯。如福音所述的,管家应当管理家主的财产,在一定时期内向主人报告他管理的情形,并将一切收获交给家主。

- 16:2 主人叫他来,对他说:『我听到了,你做的是甚么事?把你所经管的交代清楚,你不能再作我的管家了。』

- 16:3 那管家心裏说:『主人辞我,不用我再作管家,我将来做甚么呢?锄地嘛,没有力气;讨饭嘛,怕羞。

- 16:4 我知道怎么做,好叫人们在我不作管家之后,接我到他们家裏去。』

2-4节:控告管家的话,不但确有其事,且有证据可凭。所以管家在不能逃避责任及必要受到解雇处分的时候,便开始为自己的前途打算了。他简短的自语使他即刻拿定了主意。“锄地呢?无力”:是说他已习惯了行脑力的职分,至于劳作耕田已不适合他的体力与年龄。“讨饭呢?怕羞”:希伯来人把沿门求食视作最鄙陋可耻的事(参阅便西拉智训40:28-30)。像他这样的人,有过高尚职业的人,现在叫他去耕田乞食,为他确是一件苦事,一件不体面的事。在无可奈何之际,遂想出了一个坏心思,找到一条能悠闲度日而无须劳作,没有负担而又不受侮辱的出路。就是他立意把家主的一些债务人,作为自己的债务人,使他们作损害自己家主而有益于他们的共犯,将来他们不得不扶助他,也不得不严守秘密。

- 16:5 于是他把欠他主人债的,一个一个地叫了来,问头一个说:『你欠我主人多少?』

- 16:6 他说:『一百篓( [ 16.6] 「篓」:参「度量衡表」。)油。』管家对他说:『拿你的账,快坐下,写五十。』

- 16:7 他问另一个说:『你欠多少?』他说:『一百石麦子。』管家对他说:『拿你的账,写八十。』

5-7节:“一百篓”。“篓”原文本作“巴特”,为希伯来人的液量器名。一“巴特”约合四十五公升,约五十斤。一百桶油即合四千五百公升。不忠信的管家,减去了一半。“一百石麦子。”“石”按原文作“苛尔”,为希伯来容量器名。一“苛尔”,约合四百五十公升,一百石麦子即等于四万五千公升。管家在此减去了四分之一。狡黠的管家,所减去的一多一少,自然都有他个人的计划。从比喻中不能推知两个债务人只改写了欠单,还是另写了一张新的欠单。后者如果不走漏消息,的确是最安全的办法。同时,两个债务人是从管家手中买了这些油与麦子呢?还是他们是佃户或农夫,这些油和麦子是收获的一部分,必须交于主人呢?不得而知。

- 16:8 主人就夸奖这不义的管家做事精明,因为今世之子应付自己的世代比光明之子更加精明。

- 16:9 我又告诉你们,要藉着那不义的钱财结交朋友,到了钱财无用的时候,他们可以接你们到永远的住处([16.9]「住处」:原文直译「帐幕」。)去。

8-9节:主人称赞这个不忠信的管家做事聪明,并不是称赞管家的诡骗及不义,而是称许他作事的机智。主人称赞的是他办事的能力和计谋,与他的道德无关。比如,律师屡次以一种机智及辩才为一件不义的案子作辩护,或者一个强盗为达到目的会想出一个极巧妙的诡计,轻取易得。虽然人都说这人真能干,但不是称赞这人的不义及盗窃行为。耶稣也是这样。他并不叫人学管家的不义。耶稣明明用“不义”的话来贬了他。耶稣不过愿意用这个比喻来提醒人,叫那些不甚努力的光明之子,对着这些善自为谋的今世之子,觉得羞愧。所谓“今世之子”,是指那些在世俗中生活,而只思虑现世生活,只求满足情欲的人。所谓“光明之子”,是指那些在上帝真理的光照下行走,在生活上适合耶稣基督训言的人。耶稣好像是说:世俗人,在经营俗务的时候,每能打破极恶劣的环境,解决极困难的问题。那些光明之子——奉教信主的人——岂能在救灵的大事上,反不如世俗人办事的机智努力么?耶稣又接着劝勉追随他的人利用他们的财帛,博施济众,扶弱惜贫。因为他们在上帝前只是些受托人及管理人,将来要向上帝交代一切。如果富人这样行事,他们便交结了许多将来帮助他们获得天国的朋友:上帝把他们施与他子女中最小的行为,视作为自己作的行为;贫穷人将用自己的祈祷酬谢他们,并迎接他们进入天国。耶稣称“钱财”为“不义之财”,事实上,人如果把整个的心思念虑都放在钱财上,钱财确实是引人犯罪的原因及工具,叫人远离上帝。

- 16:10 人在最小的事上忠心,在大事上也忠心;在最小的事上不义,在大事上也不义。

- 16:11 若是你们在不义的钱财上不忠心,谁还把那真实的钱财托付你们呢?

- 16:12 如果你们在别人的东西上不忠心,谁还把你们自己的东西给你们呢?

10-13节:耶稣用了几句格言来证实及结束他在比喻中所提出的教训。“人在最小的事上忠心……”(10)意思是说:人在最小的事上忠心,在大事上也忠心;反之,忽略小事的,也很容易忽略大事。所谓“小事”是指世上的财帛,所谓“大事”是指委托管理圣教会的职务或所受的任何神恩。“倘若你们在不义的钱财上不忠心”(11),“不义的钱财”及“真实的钱财”与10节的“小事”及“大事”相对。如果你们在使用财帛上不忠信,谁还把“真实的”神恩交托你们呢?犹如称世上的财帛为“不义之财”,照样,称那使我们归向上帝的恩宠为“真实的”财富。惟有真实的财富才是永远的(参照马太福音7:19、20)。12节与11节是平行的。11节所说的“不义的钱财”,12节则称之为“别人的东西”。“倘若你们在别人的东西上不忠心”:说世上的财物是“别人的财物”,因为这些财物不是与生俱来,死时也不能带走,仅是接触我们肉身及感官的外来之物。故此今世的生命,不是我们的真生命。今世的生命,是不久即逝的,而我们的真生命却是永远常存的。所以这永生而真正的财富,才真是属于我们的。世上的财物只准许我们使用,造物主的一切子女,尤其贫穷人,为维持生命都有权利享用。至于灵性的财富:圣宠,德行,天国的永远获得:凡此种种,都是真正的财富,也真是属于我们的。如果一个人管理别人的财物(世物)不忠信,上帝当然不会把真实的财富交托他。12节“你们自己的东西”,即自创世以来给你们预备的天国(马太福音25:34)。有些希腊抄卷将此句作“属于我们的”,或“属于我的”。这经文似乎不妥。

- 16:13 一个仆人不能服侍两个主;他不是恨这个爱那个,就是重这个轻那个。你们不能又服侍上帝,又服侍玛门( [ 16.13] 「玛门」意思是「钱财」。)。」

“一个仆人不能侍奉两个主——上帝及财神。如果人的心挂念在世财世物上,他如何能念:“但我亲近上帝是与我有益;我以主耶和华为我的避难所,好叫我述说你一切的作为。”诗句呢(诗篇73:28)?耶稣不是说过吗?“财宝在哪里,你们的心也在哪里”。此处耶稣所论不能事奉两个主人的格言,与马太福音6:24全同。参阅该处的注解。

律法和上帝的国(太 5:31-32 11:12-13 可 10:11-12)

- 16:14 法利赛人是贪爱钱财的;他们听见这一切话,就嘲笑耶稣。

- 16:15 耶稣对他们说:「你们是在人面前自称为义的,你们的心,上帝却知道;因为人以为尊贵的,是上帝看为可憎恶的。

14-15:“法利赛人是贪爱钱财的;他们听见这一切话”,说明法利赛人也杂在门徒间听耶稣的宣讲,他们听到了那些刺耳的话,便摇头耸肩,鼻语嘲笑。按他们的思想,富裕便是上帝祝福的证据(申命记28:1-14)。他们认为富人是上帝祝福的人,富有就是守律法的报答。耶稣及他的门徒都是些穷人,法利赛人便以为他们的生活一定违犯了律法,遂加以藐视。耶稣洞烛一切,知道他们原来只重律法的形式,外面在人前充作义人,心内却充满了邪恶。但是人的这种邪恶,却不能遮过上帝的眼目。“可憎恶的”一词在圣经中常指偶像崇拜,此处耶稣指出法利赛人的贪财好货,拿钱财奉为神明,而远离了上帝(以弗所书5:5)。

- 16:16 律法和先知到约翰为止,从此上帝国的福音传开了,人人努力要进去。

- 16:17 天地废去比律法的一点一画落空还要容易。

- 16:18 凡休妻另娶的,就是犯奸淫;娶被丈夫休了的妇人的,也是犯奸淫。」

16节经义有两种解释:有些经学家主张本节与上文相接,并且以为“努力”βηαδω动词含有恶意的攻击的意思,因此解释说:从施洗约翰的日子起,律法中所预备所论及的天国已经开始,但法利赛人虽然知道上帝的国已经传布出来,但仍是不遗余力地加以攻击。这些人在耶稣心目中的确是可憎恶的。耶稣之来,并非为废除法而是为成全律法。废除律法的正是法利赛人,这由他们有关婚姻律法的解释上,可以看得出来(马太福音5:31、32;19:3-9)。根据其他学者,以为βηαδω动词含有“奋力”“努力”的意思,是说:从施洗约翰时起,上帝的国已经传扬开来,所有接受新时代的喜讯的人,都设法排除一切障碍及困难,奋力挤进天国里去。这种解释似乎更切合经义。关于17节,参阅马太福音5:18。本节说明了律法的永久性。经文的意义是说:耶稣基督带来的新启示不能视为破坏律法的启示。圣耶柔米说:“连列于律法中最小的条都洋溢着超然的奥义,这一切都在福音中扼要地重述出来”。关于18节详见马太福音5:32;19:2-9。

财主和拉撒路

- 16:19「有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服,天天奢华宴乐。

耶稣所讲的财主与拉撒路的比喻,分作两幕:一幕是在世上演的(19-22),一幕是在阴间内演的(23-31)。这个比喻是继续有关善用世物的教训。不义的管家的比喻教训我们,要善用时机,才可以获得良好的结果。财主的比喻告诉我们,妄用世物所遭受的恶果。这个比喻显然是说明上文的论调:“在人前是崇高的事”,描写财主在世的骄奢淫佚;“在上帝前却是可憎的”,描写他在阴间的可怜状况。“天地过去,比律法的一笔一画失落还要容易”一句,指出摩西及先知仍然在教训人如何才可以到亚伯拉罕怀里去,并如何才可以免入地狱。这个比喻又指出财富的危险,但是没有一处暗示财富的不当,也没有暗示财主应当放弃他的财富,只暗示他不应当在他的财富中寻找他最后最大的幸福。他必须把世上的财富充作获得更高超而又永久的幸福的工具。他本来可用这些所谓不义的财富与拉撒路及其他人交接为友,凭藉这些朋友能安全地进入“永存的帐幕里”。但他却以他的财富为他的幸福,为他所知道的惟一幸福。他如失掉这些财富,便是什么都失掉了,毫无幸福可言。我们由这比喻中所获得的重要教训是:握有广大的财富,而单为自己享用,不把宝藏贮蓄在天上,是最不幸的事。“紫色”,原文来看是紫红色,乃颜料之一种,其色介于紫与大红之间,此种颜色采自一种蚌类,价值昂贵。古时此颜料出产著名之地,以推罗为最。缝制紫红袍,耗费甚大,因此只有富人才可购得。“细麻衣”即以枲麻所织,古埃及以善织枲麻布驰名天下。热带的王家富户多以此麻布为衣。故事中的财主不但衣饰华丽,而且还终日宴饮作乐。

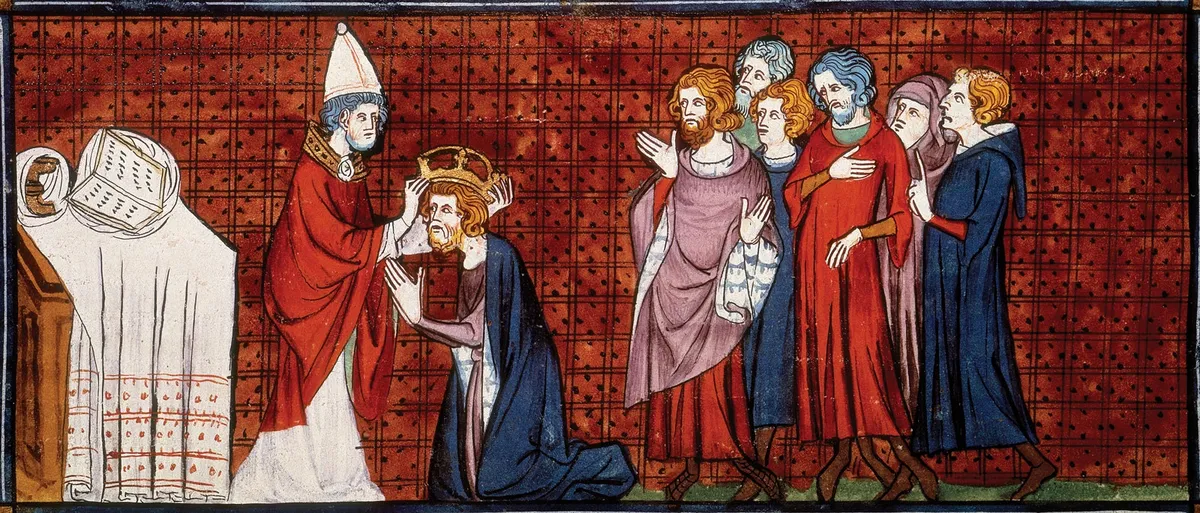

上图:描述主后800年罗马教宗利奥三世把法兰克王查理加冕为神圣罗马帝国皇帝的14世纪法国壁画。查理曼皇帝穿着紫色袍。

- 16:20 又有一个讨饭的,名叫拉撒路,浑身长疮,被人放在财主门口,

- 16:21 想得财主桌子上掉下来的碎食充饥,甚至还有狗来舔他的疮。

- 16:22 后来那讨饭的死了,被天使带去放在亚伯拉罕的怀裏。财主也死了,并且埋葬了。

20-22“拉撒路”是当时最普通的名字,含有“受援助者”的意思。有些人以为此名是“厄耳哈匝尔”一名的简称。这个讨饭的拉撒路不但浑身疮痍,而且还常受饥饿的侵袭。在此饥病交迫之际,躺在财主的门前,欲食财主桌下的余屑,亦不可得。耶稣在此把拉撒路的困境形容得可算刻画入微了。所说的“狗”,不是指富人家中的狗,而是无家的饿狗,它们往来通衢,寻觅道旁所弃的食物,啃啮所弃的腐肉及骨头。它们围住拉撒路,吮舐他的疮脓,而财主却置之不顾。财主觥筹交错,及时行乐的生活,与穷人饥病交迫的生活,没有比这里描绘得更清楚的了。耶稣在22节调换了一个幕景:贫穷乞食的拉撒路,结束了他痛苦的一生,被天使送到亚伯拉罕的怀中。这种富有比喻式的言词,完全符合当时有关来世生活的观念,及耶稣所说的真理。古犹太文士以为义人死后,他的灵魂被天使引入极乐的境界,这个地方或被描绘为伊甸乐园,或被称为“亚伯拉罕的怀里”。义人的灵魂除非由天使引导是不能进入怡园的。讨饭的拉撒路由极悲惨的境遇被领到和平的怡园。在天父怀里所享受的永远和平乃是人类真正的怡园。按BamidbarRabba,11记载:“文士梅尔说:和平是最大的,因为应受赞颂的上帝没有给义人创造更美丽的和平,当义人离开世界的时候,有三队天使和平地走在他们前面,第一队说:进入安所罢!第二队说:安眠在自己的卧处罢!第三队说:躬行正直的人!”(参照以赛亚书57:2)。亚伯拉罕是真正以赛亚子民的祖先,他先到了这个怡园,等待迎接他的子孙。他把他们抱在怀中,如抱自己的爱子;爱子安息在他的怀抱,犹之乎婴儿睡在母亲的怀里一样:这是爱情的结合。拉撒路生时除了狗来舐他的疮痍外,没有任何伴侣,现在他却如同爱子一样安息在父亲怀中。“亚伯拉罕的怀里”一语仅是一种比喻之词,形容与可爱的父亲在一起的亲密来往和齐全的福乐。那个财主也死了,他的尸体当然是在哀荣中被抬进墓穴;可是他的灵魂,已迅如闪电堕入阴间,在那里找到了他永久的葬所。

- 16:23 他在阴间受苦,举目远远地望见亚伯拉罕,又望见拉撒路在他怀裏,

- 16:24 他就喊着说:『我祖亚伯拉罕哪,可怜我吧!请打发拉撒路来,用指头尖蘸点水,凉凉我的舌头,因为我在这火焰裏,极其痛苦。』

23-24节:耶稣依循闪族比喻的特色,对自己的道理愿意再作进一步的探讨,遂使这个故事更为戏剧化,让比喻中的人物都有发言的机会,同时衬托出一些特殊的景色,使人藉这故事的变化,更容易领悟所含的道理。“阴间”一词,希腊文作:αδεο,希伯来文作:Sheol,拉丁文作:infernum。其本来的意义并非专指“受永刑的所在地”,而是指所有死者的灵魂聚集的地方。为此使徒信经2:27-31 一段,以及信经中都载有耶稣基督降入“阴间”的事。根据当时犹太人的思想,阴间分为二:一上一下,上面是义人享福的地方——亚伯拉罕的怀抱,下面是罪人受刑的地方。此处“阴间”一词,无疑是指罪人受苦刑的地方。这两地方的中间,有一鸿沟相隔,两边的人只能遥遥相望,却不能相接近。财主下到阴间惨受着应受的苦刑。从他与亚伯拉罕的对话中,可以看出苦刑的猛烈:试看财主受苦的悲惨!试看财主哀求的可怜相!希望拉撒路用手指蘸一点水润凉他的舌头而不可得,把一滴水看作最大的慰藉,但是没有人给他。他生前贪饕的喉管,现在却为口渴及烈火所煎熬,口渴的刑罚是多么可怕!这个财主也像以色列子民一样称亚伯拉罕为“父”,是强调他与亚伯拉罕之间的亲属关系,以求打动亚伯拉罕的父亲心肠。耶稣在这里却指明他们的命运完全改变:以前是讨饭的拉撒路向他乞食,现在是财主向拉撒路求助乞怜。

- 16:25 亚伯拉罕说:『孩子啊,你该回想你生前享过福,拉撒路也同样受过苦,如今他在这裏得安慰,你却受痛苦。

- 16:26 除此之外,在你们和我们之间,有深渊隔开,以致人要从这边过到你们那边是不可能的;要从那边过到这边也是不可能的。』

25-26节:但亚伯拉罕用了两个理由婉转地拒绝了财主的要求:一是财主生前骄奢淫佚,享尽了世福,而拉撒路生前贫病交迫,受尽了人的慢待。上帝的公义现在恢复了均等:现在拉撒路“在这里受安慰,而你应受苦了。”这正应了本章15节:“人所尊贵的,是上帝看为可憎恶的”那句名言。另一个理由是,无底的鸿沟将他们永远隔离,永远不能再互相往来。在阴间受罚者的运数是永远注定了。“你们走进来的,把一切的希望抛在后面罢!”(参阅但丁神曲地狱第三篇第三节。)

- 16:27 财主说:『我祖啊,既然这样,求你打发拉撒路到我父家去,

- 16:28 因为我还有五个兄弟,他可以警告他们,免得他们也来到这痛苦的地方。』

- 16:29 亚伯拉罕说:『他们有摩西和先知的话可以听从。』

27-29节:这个比喻尚不止此,耶稣接着又用一小幕来阐明一种深奥的道理。不幸的财主既知自己已注定受永远的刑罚,便请求亚伯拉罕打发拉撒路去警戒他的家人,叫他活着的兄弟们及早归正,痛改前非,以免日后也来这地狱中受苦。但是亚伯拉罕的答复简短而坚决:“他们有摩西和先知的话可以听从”。按律法书及先知书是在会堂当众朗诵的,至于圣卷集(Hagiographa),——除了卷五Megilloth以外,即《雅歌》、《路得記》、《耶利米哀歌》、《傳道書》和《以斯帖記》——却不是公开朗读的。为此,那财主如果听从了摩西及先知的教训,不致遭受这样的苦刑。他所以受到亚伯拉罕的斥责,是因为他没有听信上帝的劝谕。旧约上屡次见到扶助穷人的劝谕(参阅出埃及记22:25、26;申命记24:6、10-13;以赛亚书58:7;何西阿书6:6;阿摩司书6:1-4;便西拉智训35:4),人活着的时候应当善守规诫。律法及先知书清楚说出了上帝的旨意。顺从这些律法及先知的劝谕的,必能获得永生。

- 16:30 他说:『不!我祖亚伯拉罕哪,假如有一个人从死人中到他们那裏去,他们一定会悔改。』

- 16:31 亚伯拉罕对他说:『如果他们不听从摩西和先知的话,就是有人从死人中复活,他们也不会信服的。』」

30-31节:被罚受苦的财主所提出的藉口,正是今日许多人所一再指出的惟一藉口。他们要求证据,要求特别的灵迹在他们眼前出现。但这是一种愚昧、不恭、卤莽和假托。因为像这种在真理的光明下情愿闭目的人,决不会相信真理或回心转意的,也决不会有什么灵迹在他们眼前出现的(使徒行传4:16;约翰福音11:47-50)。法利赛人,虽然亲眼看见了拉撒路的复活及耶稣的复活,仍然固执不信。耶稣对心身贫穷的门徒及贪婪成性的法利赛人讲出这个比喻,是想指出在现世穷奢极侈,锦衣玉食的人及甘心受贫苦的人在来世命运的区别。金口圣若望说:“富有的及贫穷的人,你们要誊写出这个比喻。你们富有的人要写在你们房屋的墙壁上。你们贫穷的人要刻在你们的心板上。如果涂抹了,再重新刻画。最好富有的人也如同穷人一样刻在他们的心板上,因为这个比喻为他们将是真正哲理的主要教训”。此外耶稣还指出财主受罚的真正原因:骄傲的财主轻视了恩典的平常方法,固执谢绝了上帝的邀请及要求。

返回“聖經概覽”