路加福音 第10章 概览

主差遣七十二人

- 10:1 這些事以後,主另外指定七十二個人( [ 10.1] 有古卷是「七十個人」;17節同。),差遣他們兩個兩個地在他前面,往自己所要到的各城各地去。

- 10:2 他對他們說:「要收的莊稼多,做工的人少。所以,你們要求莊稼的主差遣做工的人出去收他的莊稼。

路加福音记述了上面三个有关呼召及离开世俗的例子之后,这里又记述了一段耶稣派遣七十二门徒去传教的事。“这事以后”二字,此处不是指时间,只不过是一种转笔法。耶稣已清楚知道自己受难的时期不远了。奉召为耶稣门徒的人,必须遵循耶稣的嘱托,去传福音(9:60、61)。传福音的工作是繁重的,就像广大的麦田正期待着大批工人去收割一样。犹如以前在加利利时,耶稣派遣了十二使徒去传教(马太福音9:36-38;10:1-3;路加福音9:1-3);同样耶稣此次又选出了七十人,派他们往各城各地,宣扬天国,等他们把人心预备妥善之后,自己再亲身莅临。关于派遣七十人的事,惟独路加福音有所记载。这说明只有他搜集了有关此事的宝贵资料。至于耶稣授予七十门徒的训令,如同所授予十二使徒的训令一样(路加福音9:1-5;马可福音6:7-11;马太福音10:5-16)。这或者就是马太福音、马可福音二圣史不再赘述此事的理由。但是对于在福音中避免重述类似题材的路加,这段记述,却有着极重大的意义。因为由此更可说明耶稣离世升天以前,愿意门徒对传教的工作,练习一下。耶稣要求于门徒的,是对上帝应有完全的依恃,在生活上要淡泊清贫,在福音的传扬工作上应当有恒,不为俗事所累。第一节,“七十”的数字,许多古抄卷和古译本,各有不同,有的作“七十”,有的作“七十二”。究竟那个数字属于原文,却难断定。和合本选择了“七十”,这个数字可能是由创世记10章所说的“七十列邦”,或民数记11章所说的“七十长老”的象征数字而来的。七十门徒两个两个的去传教,完全与使徒传教时一样(马可福音6:7)。所以如此,是因为两个人的证言有较重的分量(参阅申命记17:6;19:15;马太福音18:16;格后13;1),同时在职务上或发生意外的事时,两个人可以有个照应(传道书4:9-12)。这种例子,日后在教会初期的传教士中,竟成了一种惯例(使徒行传13:2;15:27、39等处)。

- 10:3 你們去吧!看!我差你們出去,如同羔羊進入狼羣。

- 10:4 不要帶錢囊,不要帶行囊,不要帶鞋子;在路上也不要向人問安。

- 10:5 無論進哪一家,先要說:『願這一家平安。』

- 10:6 那裏若有當得平安的人,你們所求的平安就必臨到那家,不然,將歸還你們。

- 10:7 你們要住在那家,吃喝他們所供給的,因為工人得工錢是應當的;不要從這家搬到那家。

3节参阅马太福音10:16。本节是比喻之辞。上边耶稣已将门徒们比拟应在自己田地里劳作的工人,此处将他们比作进入狼群的羊。就是说门徒去传教,所处的光景十分危险,好像羊在豺狼中。圣奥古斯丁解释说:吾主没有嘱咐门徒去躲避豺狼,而是嘱咐他们要到豺狼中去。进入豺狼中的羊,数目不多,而豺狼却到处都有。耶稣派门徒们的这种计划岂能实现?但人以为愚昧的,“上帝就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人……”(哥林多前书1:21);不论豺狼如何凶猛,基督的门徒应该向那些凶猛如豺狼的人讲论得救的喜讯,因为连在他们中间,也有上帝所召选的。耶稣的使者不仅宣讲道理,而且还要以自己的品德表现福音的精神。在品德之中,吾主特别嘱咐门徒修神贫和轻视世俗的德行(4节),“不要带钱囊……”参阅马太福音10:9、10和注解。若是门徒轻世绝俗,专为天国工作,这样也成了宣布和平和带和平的使者。他们所带给人的和平不是世人所讲求的和平,而是上帝的恩赐;这和平的潜在力量是叫人与上帝和好。负着这尊贵责任的门徒不要“问人的安”,即谓不可因世俗无益的往来,妨碍传教的工作,耽误了重要的使命。耶稣的门徒向世人所宣布所带来的平安,不是所有的人都肯接受,只有“和平之子”才肯接受。“和平之子”为希伯来语风,指和平的爱好者,非但指天性温和的人,而且亦指打开自己的心接受福音,并接受由上帝来的和平的人。不论哪一家有这样的人,你们的和平就会临于他;否则,那和平仍归返你们。传播福音的人,必须以和平祝福人。假使人由于自己的过错而不配接受那样的和平,对传扬福音的人绝无损伤。7节“工人得工价是应当的”一句,日后使徒圣保罗也引证了这话(提摩太前书5:18,参阅哥林多前书9:14)。传扬福音的人,为人灵劳作,赐以永福,自当有权接受维持生活的报酬。耶稣在此不言赒济,而言工资,因为基督信徒们都欠着传教者一笔神圣的债。“不要从这家搬到那家”,这命令的目的也是禁止门徒不可耽误时间,如果他们接受许多家庭的邀请,自然要因礼貌和谈话浪费宝贵的光阴。吾主这条命令虽然直接是为那时候和那地域——巴勒斯坦——的环境而立的,可是这命令为万世万代的教士是一个重要的教训。凡负有传教使命的人,应当随时随地建立一个众目昭彰的高塔,在上边点燃一个常明不灭的火炬,这个高塔和上边所有的火炬,即是上帝教会在普世所建立的“教堂”。

- 10:8 無論進哪一城,人若接待你們,給你們擺上甚麼食物,你們就吃甚麼。

- 10:9 要醫治那城裏的病人,對他們說:『上帝的國臨近你們了。』

9节参阅马太福音10:7、8。“上帝的国临近你们了”一句,参阅马太福音3:2;4:17;马可福音1:15各注。

- 10:10 無論進哪一城,人若不接待你們,你們就到大街上去,說:

- 10:11 『就是你們城裏的塵土黏在我們的腳上,我們也當着你們擦去。但是,你們該知道上帝的國臨近了。』

- 10:12 我告訴你們,在那日子,所多瑪所受的,比那城還容易受呢!」

10-12三节参阅马太福音10:14、15。耶稣此处所说的话,按马太福音与对十二使徒所说的几乎相同。以色列不知忏悔的各城,“当审判的日子”要受的审判,比所多玛所要受的,尤为严厉可怕。按所多玛是淫乱著称的古城,想侮辱上帝的使者(创世记19:1-11);虽然如此,但所多玛人并未听过耶稣的教训,也未见过耶稣的奇迹,没有辜负耶稣的恩惠,因而他们所要受的惩罚,比犹太各城所要受的为轻。

耶穌責備不悔改的城(太 11:20-24 )

- 10:13 「哥拉汛哪,你有禍了!伯賽大啊,你有禍了!因為在你們中間所行的異能,若行在推羅、西頓,他們早已披麻蒙灰,坐在地上悔改了。

- 10:14 在審判的時候,推羅和西頓所受的,比你們還容易受呢!

- 10:15 迦百農啊,你以為要被舉到天上嗎?你要被推下陰間!」

13-15三节,参阅马太福音11:20-24各注。耶稣在伯赛大的所言所为,只见于马可福音8:22-26。迦百农是耶稣传教活动的主要城市。由于她心高气傲及充耳不闻的罪过,受到了耶稣的谴责。耶稣用了以赛亚讽刺巴比伦王的话谴责迦百农人(以赛亚书14:13-15),说他们骄傲自恃,唯我独尊,高举自己到天上,岂知竟陷入地狱,为上帝所弃舍。

“听从你们的就是听从我……”,参马太福音10:40。耶稣赋予他的这七十门徒的最高权威,是他们以耶稣的名字去传教,他们的话,不是他们自己的话,而是耶稣的话,是派遣耶稣来世的父藉他们所说的话,所以他们的工作即是参加耶稣传教的工作。他们是天父与基督的全权大使。耶稣的这句话,阐明了他派遣门徒的目的:代基督执行传教任务的门徒,必须竭力达到这个崇高的理想,而所有的人也必须尊重使者们的崇高地位。

七十二人回來

- 10:17 那七十二個人歡歡喜喜地回來,說:「主啊,因你的名,就是鬼也服了我們。」

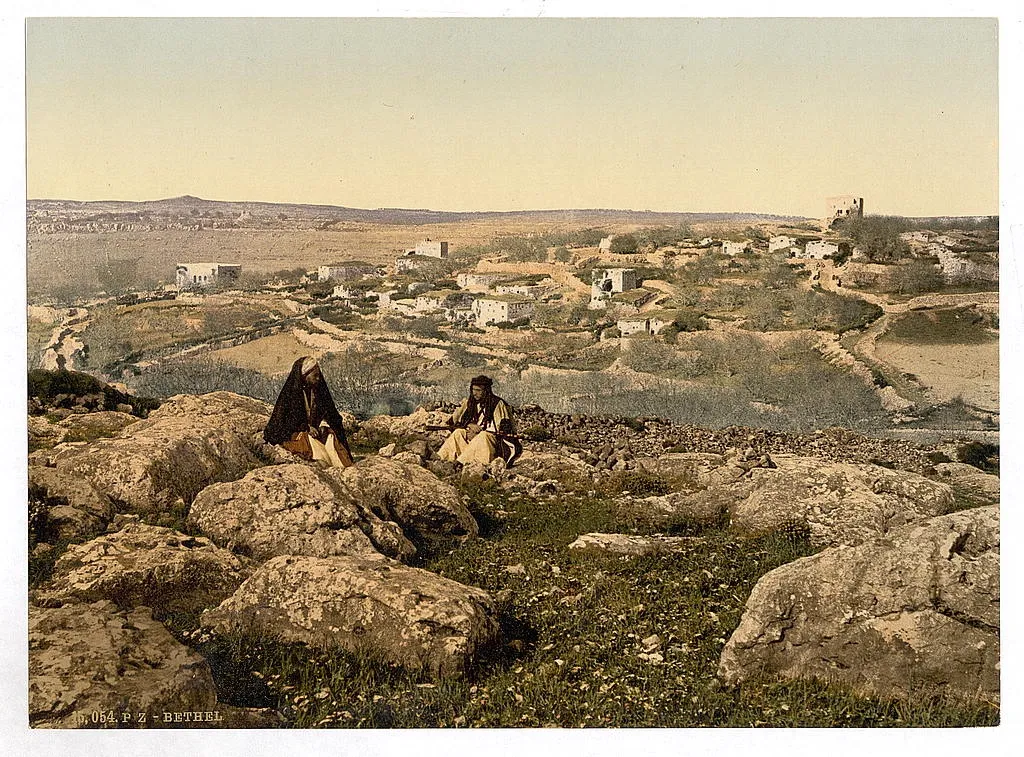

路加福音没有提及七十门徒传教的地区。他们宣扬福音的地方,似乎是犹太,也或者是在加利利和培勒雅地区。在一段较长的时间以后,门徒们两个两个的先后回来,向耶稣复命,叙述他们传教时发生的事(9:10)。最使他们高兴谈的,是他们因耶稣的名——耶稣的权能,制伏魔鬼的事。这件事,他们是永远不会忘记的。

- 10:18 耶穌對他們說:「我看見撒但從天上墜落,像閃電一樣。

- 10:19 我已經給你們權柄可以踐踏蛇和蠍子,又勝過仇敵一切的能力,絕沒有甚麼能害你們。

- 10:20 然而,不要因靈服了你們就歡喜,而要因你們的名記錄在天上歡喜。」

耶稣在神目里,“我曾看见撒但从天上坠落,像闪电一样”,此处并不是论创世之前,魔鬼(Lucifer)被逐出天国的事(参阅启示录12:79),而论的是基督在世上建立的上帝之国所要获得的真正胜利。这个胜利在基督的神目中,好像是在顷刻之间发生的,这是暗示撒旦的国在末世顷刻即灭亡的事;但是在他的国灭亡之前,还常企图在世界上施展他的权能,就是图谋以暗算及暴力陷害人类。但是魔鬼,是不能损害门徒的,即谓不能胜过上帝之国;耶稣已赋予他神国的柱石——门徒——能力,使他们踏在毒虫——魔鬼的身上而无伤损(参阅诗篇91:13;使徒行传28:3-6),使他们克胜魔鬼的一切势力。耶稣在20节的劝戒,丝毫没有斥责门徒的意思。门徒为了制胜幽冥的势力固然应当高兴,但是耶稣却愿意他们注意另一个喜悦的理由;制伏魔鬼的特权只是一种暂时的恩赐,并不保证人能获得上帝的国(参阅哥林多前书13:1-3;马太福音7:2123)。而且魔鬼之被逐出世界,是这个不久即过的世界的事。但是门徒们的真正喜悦和永远喜悦,是在于他们的名字写在天上,著录在包括一切被选者的名字的天书中(参阅出埃及记32:32、33;以赛亚书4:3;达12:1;诗篇69:29;腓立比书4;3;启示录3:5;20:15)。

耶穌的歡樂(太 11:25-27 13:16-17 )

- 10:21 正當那時,耶穌被聖靈感動而歡喜快樂,說:「父啊,天地的主,我感謝你!因為你把這些事向聰明智慧的人隱藏起來,而向嬰孩啟示出來。父啊,是的,因為你的美意本是如此。

- 10:22 一切都是我父交給我的。除了父,沒有人知道子是誰;除了子和子所願意啟示的人,沒有人知道父是誰。」

耶稣在上节给自己的门徒指出他们真正幸福之所在:即是成为上帝所拣选的朋友。惟独耶稣清楚明白这句话表示什么。为此在同一时间,耶稣感到了欣慰,沐浴在快乐的气氛里,以一种赤子孺慕之情向自己的天父披心沥胆,感激天父垂顾了这些淳朴可教的门徒,赐予他们如此大的恩惠。因着这个恩惠,门徒稍微认识上帝的高深莫测的奥妙道理。关于这两节的解释,请参阅马太福音11:25—27各注。但是我们要注意:马太福音把耶稣的这些话载于别的地方,即耶稣离开加利利,诅咒加利利诸城之后,以称谢天父使他的门徒们以信心的眼,认清了上帝之国的奥妙。如果我们明白路上述的环境,必然更容易明了耶稣这篇颂谢天父的祷词。无疑地,路加福音把耶稣这段颂谢天父的祷词,放在七十门徒归来复命的时候,是最相宜的时刻。

- 10:23 耶穌轉身私下對門徒說:「看見你們所看見的,那眼睛有福了。

- 10:24 我告訴你們,從前有許多先知和君王要看你們所看的,卻沒有看見,要聽你們所聽的,卻沒有聽見。」

23-24节,参阅马太福音13:16-17。此处我们仍然指出马太福音记述耶稣的这些话,在编辑的次序上与此处有所不同,即是说马太福音将这段话记述在比喻的言论中。但是耶稣的这段话,按路加福音所记,似乎更适合原来的顺序。在耶稣祝谢天父的同时,也指出自己的门徒是最有福气的人。24节二圣史也略有不同:马太福音记述有许多“先知及义人”希望看见基督时代的来临;而路加福音此处则说“先知及君王”。所谓君王特指圣王大卫,泛指大卫以后一切虔诚的君王。此处明明提及君王,是因为基督的盟约是与大卫王室订立的(参阅撒母耳记下23:1-5)。

好撒瑪利亞人

- 10:25 有一個律法師起來試探耶穌,說:「老師!我該做甚麼才可以承受永生?」

- 10:26 耶穌對他說:「律法上寫的是甚麼?你是怎樣念的呢?」

- 10:27 他回答說:「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主-你的上帝,又要愛鄰( [ 10.27] 「鄰」也可譯作「人」。)如己。」

- 10:28 耶穌對他說:「你回答得正確,你這樣做就會得永生。」

- 10:29 那人要證明自己有理,就對耶穌說:「誰是我的鄰舍呢?」

25-29节,参阅马可福音12:28-31;马太福音22:32-40。然而我们要指出,这件事的发生,在马太和马可二福音内,与此处的环境不同,因此不能视为同一事件,因为耶稣屡次坚持遵守律法的大诫命。按路加福音,似乎应当假定此次是在一个会堂中发生的事。当时会堂的听众中有一个律法师,起立试探耶稣,询问有关进入永生之路(18:18)。耶稣明知律法师在试探自己,知道他的诘问中所蕴藏的诡计,没有直接作答,却反问律法师:律法是如何说的?律法师本想难人,现在反被人难了。也许他先前曾听见过耶稣讲的爱主爱人的道理,就拿爱主爱人的道理回答了耶稣。律法师的答复,异常正确熟练,虽然他仍不全然理解那段经义。实际上犹太人每日两次朗读律法中的这条诫命(申命记6:4-9)。耶稣称赞了律法师所回答的,并勉励他为承受永生,应去实行这条大诫命。那律法师看自己所设的问题本来很难解答,却得了圆满的答复,自以为不错,又进一步给耶稣设一个问题说:“谁是我的邻舍呢?”这也是当时十分难解的问题。连“外邦人”也算是“我的邻舍”吗?或者仅是犹太人是“我的邻舍”呢?按法利赛人的说法,仅犹太人彼此才是邻舍,而外邦人却不是“我的邻舍”。上帝原来选了以色列人离开外邦人,赏了他们许多特恩,是为保存启示的真宗教。但他们竟以此自高,而轻视一切外邦人。只拿以色列为邻舍。但又按当时法利赛人的讲法,仅是犹太人还不算是近人,而是谨遵律法的人,才彼此是近人,是真以色列人。

- 10:30 耶穌回答:「有一個人從耶路撒冷下耶利哥去,落在強盜手中。他們剝去他的衣裳,把他打個半死,丟下他走了。

耶稣所讲述的,似乎不是实有其事,而是虚构的一个故事,为阐明他的道理,因按路加福音,故事以后紧接着记述耶稣逗留在伯大尼的事(10:38-42)。可能律法师问道于耶稣的一幕,也发生在伯大尼附近。在这样的地方,人们更容易了解故事的用意,因为人大都知道从耶路撒冷下到耶利哥的道上常有匪盗的抢劫。按耶利哥位于耶路撒冷东北,相离约二十五公里。从耶路撒冷到耶利哥去,起初尚经过一个极小的村落,随后便是一片荒野,冈峦起伏,冬春雨季,遍地青绿,但在夏天烈日之下,却都成了濯濯童山。长达二十五里的荒路上,正是匪徒出没的处所。圣热罗尼莫告诉我们:在这段路的中间,有一个地方称为“血地”(Adomim),所谓“血地”,因为在这里因匪徒的不断杀人,地成了血色。第四世纪曾在此处建有一座堡垒,以保护来往的行人。十字军东征时代(1099一1270年)也在此地建了一座堡垒,名之为“血的堡垒”。比喻中的行人,大走至半途,或已走过一大半坂路,才遇到了几个强盗。遇难者是一犹太人或是一外邦人,比喻中没有说明,可能是一个犹太人。耶稣对于遇难者没有指明籍贯的原故,是意欲排除一切国家主义。爱不问国籍,不问宗教,不问家族,单单准备救助所有的人。

- 10:31 偶然有一個祭司從那條路下來,看見他就從另一邊過去了。

- 10:32 又有一個利未人來到那裏,看見他,也照樣從另一邊過去了。

耶稣在此举出的:一个是祭司,一个是利未人。这两种人原是律法的代表及卫护人,尤其是献身于敬拜上帝的人。他们大概在殿中行完了晨祭,取道回归祭司城耶利哥的,路上瞥见了那个罹难者,略一看,就过去了。按他们的教律,他们比别人更该可怜穷人(参阅何西阿书4:1-4),但是他们见了这个满身血污的罹难者,不屑走近探视,毫不动情地走了。

- 10:33 可是,有一個撒瑪利亞人路過那裏,看見他就動了慈心,

- 10:34 上前用油和酒倒在他的傷處,包裹好了,扶他騎上自己的牲口,帶他到旅店裏去,照應他。

- 10:35 第二天,他拿出兩個銀幣來,交給店主,說:『請你照應他,額外的費用,我回來時會還你。』

“惟有一个撒马利亚人行路来到那里,看见他就动了慈心。”历代犹太人与撒马利亚人之间,仇隙很深(便西拉智训50:27、28;路加福音9:53及该处注释,参阅约翰福音4:9)。按撒马利亚人是在亚述王撒尔贡(纪元前722年)消灭以色列国后,从巴比伦等地迁移到以色列北国,而与当地残余的以色列人杂处的混血民族(参阅先知书下册历史总论第二章丙)。耶稣为特别阐明爱的诫命,在举出祭司及利未两种人的冷酷无情之后,即刻托出一位撒马利亚人,作为爱近人的模范。照犹太人的想法:如果祭司及利未对这个罹难者,漠不关心,撒马利亚人对此人更不会援之以手。然而这个撒马利亚人只见到遇难的这个人,与自己一样是一个人。虽然这人与自己并非属于同族同教的人,仍然动了恻隐之心。身为医生的路加圣史在此给我们说明照料及包扎伤者的方法。按中东民族于远行时,必随身带有油酒等救急药物,以防万一发生受伤的事。按酒,可以涤除血污,防止传染,并可使伤口收缩;油可以止痛及平复刺激。撒马利亚人要接着赶路,大概是往耶路撒冷办事,几天以后还回来。动身前,由衣袋里掏出两个银钱来。按银钱原文作德纳,一个德纳是一日的工钱,两个德纳为受伤的人可做一二日的店费。他付的这钱是为保证金,好叫店主好好照顾那人,不够的将来照还。

- 10:36 你想,這三個人哪一個是落在強盜手中那人的鄰舍呢?」

- 10:37 他說:「是憐憫他的。」耶穌對他說:「你去,照樣做吧!」

耶稣讲比喻讲到“回来必还你”,就止住了,便问那律法师说:“你想,这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢?”这个问话是耶稣讲这比喻的目的,也是用来反问那律法师的。按当时人的思想,比喻中的近人应该是那两个同族同教的祭司和利未人,而事实上,那可诅咒的撒马利亚外邦人却成了近人。那学士不能躲开所问的,但不愿说出那可恨的“撒马利亚人”一名,便说了“是怜悯他的”。耶稣就肯定他答复的很对,也劝他照那撒马利亚人的善表,去行爱的诫命。“你去照样行吧。”从那一天起凡听这话而去实行的,不知有几亿兆!耶稣以撒马利亚人对那不幸的犹太人表现的爱德,愿意教训人一个爱的金科玉律:应爱的近人,不仅限于同国、同教的人和亲友,而是圆颅方趾(圆头方脚(趾:脚)。古人认为这是人类的特征。借指人类。)的每一个人,连仇人也包括在内。

耶穌探望馬大和馬利亞

- 10:38 他們繼續前行,耶穌進了一個村莊。有一個女人,名叫馬大,接他到自己家裏。

- 10:39 她有一個妹妹,名叫馬利亞,在主的腳前坐着聽他的道。

路加福音记述了撒马利亚人的爱人比喻以后,便插入了一段逸事,事虽琐屑,却富有深意。圣史再次提起耶稣与门徒们走路的时候(参阅9:51、57),进了一个村庄。圣史没有说出那村庄的名字,但圣史约翰却把这个遗漏补在自己的福音书中。若望详细告诉我们:那个村庄名叫伯大尼,并告诉我们:她们姊妹二人还有一个兄弟,名叫拉撒路,就是那个死了四天,耶稣使之复活的拉撒路(若11:1-18,参阅若12:1-3)。这一家人与耶稣情谊深厚,耶稣喜欢到这里来投宿。耶稣在这里可以见到三颗对他感情极深的心。她们姊妹二人的性格,路加福音给我们和盘托出:一个是动的,一个是静的。从若望的记述中亦可看出姊妹二人在性格上的不同。耶稣此次光临这一家,由她们姊妹二人款留在家中。马大见耶稣光临,分外殷勤,全心集中在款待这位贵宾的事宜上。“马利亚”不能与路加所述的那个有罪的马利亚(路加福音7:50注)是同一个女人,好像也不是那个名叫抹大拉的马利亚的女人(参阅路加福音8:2),因为此处连她的姐姐马大其人,也是一个初次提及的人物。此处的马利亚面对着可爱的师傅,洋溢着爱情的尊敬,虚心地坐在耶稣脚边聆听他的教训。她忘了一切,只有真理的神光煦照着她。

- 10:40 馬大伺候的事多,心裏忙亂,進前來,說:「主啊,我的妹妹留下我一個人伺候,你不在意嗎?請吩咐她來幫助我。」

马大见她的妹妹安坐在耶稣脚边,并不来帮助她,心中未免有些不满,在忍无可忍的时候,她的怨气便在耶稣面前吐出来。当然她说话的态度仍然不失雅正,说时脸上可能还带笑容;但是她话语的骨子究竟是带着申斥性的,并且她那小小的抱怨还波及到耶稣身上。

- 10:41 主回答說:「馬大,馬大,你為許多的事操心煩惱,

- 10:42 但是不可少的只有一件( [ 10.42] 「只有一件」:有古卷是「只有幾件,或是一件」。)。馬利亞已經選擇了那上好的福分,是沒有人能從她奪去的。」

耶稣庄严地带责带训地给她回答,同时也为沉默的马利亚辩护。“马大!马大!”——耶稣一连叫了两声马大,是叫她注意,也叫她认错——“你为许多的事思虑烦扰,但是不可少的只有一件;马利亚已经选择那上好的福分,是不能夺去的。”注疏家在此聚讼纷纷的,便是耶稣说的“其实需要的惟有一件”,这个“一件”究竟何所指呢?许多古卷读作:“需要的并不多或者(只)需一样。”根据这个读法,耶稣好像对马大说:“你不要过于操劳,少许就足够了。其实惟有一样是重要的。”意谓:你不要在预备食物及款待客人上面忙碌不休,只有马利亚所选择的一事:听上帝的圣言,是重要的。虽然这种讲法是有根据的,但是我们宁选取了其他古卷的读法,而且这种读法通常也见于许多古译本中:“其实需要的惟有一件。”此种读法似乎更适合上下文:耶稣以一件重要的事来与马大的诸多操劳相对峙。惟有一件事:听上帝的圣言(参阅8:21;10:24;11:28;12:29-31),而如此获得永生,是重要的。同耶稣在一起,全心倾慕谛听他的天语,永远不离开他,比之忙于正当的俗务,闹得心中过于激动,精神过于恍惚,尤为崇高美好。最重要的是马利亚在耶稣足前所表现的虔诚而专一的爱,其他的事都是这个“爱”的附属品。耶稣称许了马利亚,因为她专心对待上帝,选了更好的一分;然而耶稣也并未责怪马大做事的不当。原来内修与外务两种工作都是好的,不过最重要的当然还是内修工夫。

返回“聖經概覽”