约翰福音 第1章 概览

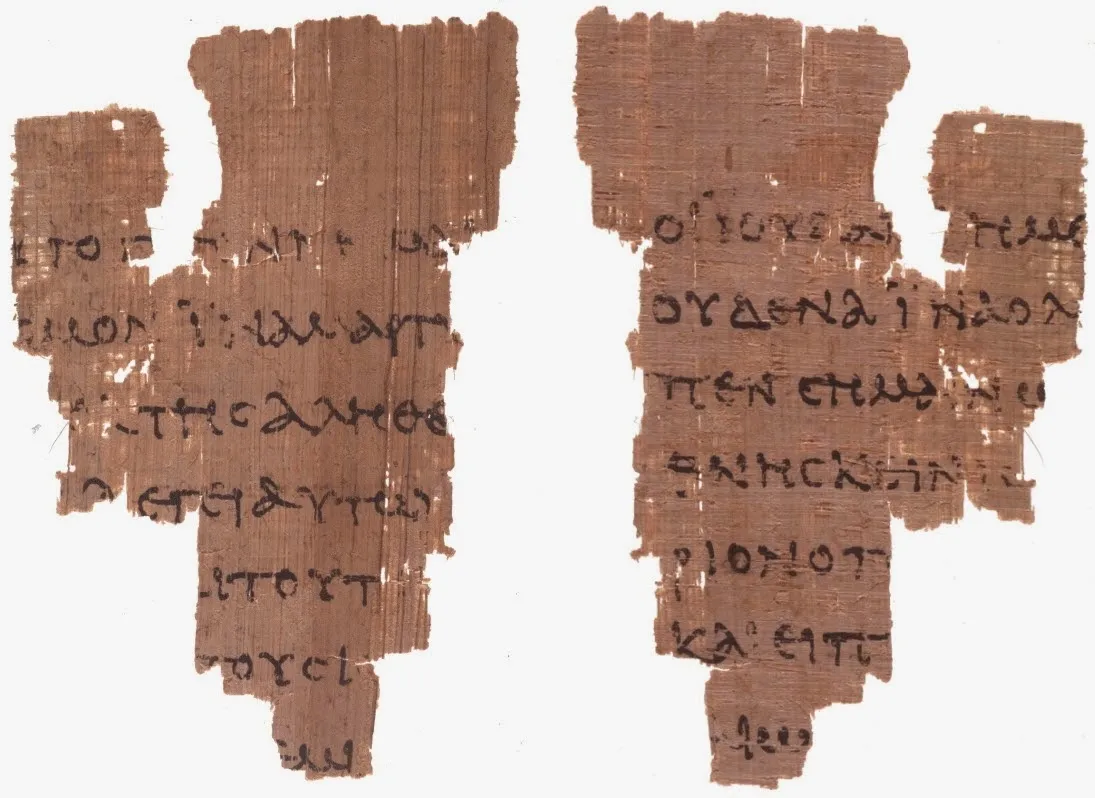

上图:目前已发现最早的约翰福音蒲草纸抄本的残简,代号Rylands P52,包括约十八31-33, 37- 38。根据字体的形状,抄写年代可能是主后90-125年。

道成了肉身

- 1:1 太初有道,道與上帝同在,道就是上帝。

- 1:2 這道太初與上帝同在。

“与上帝同在”一句也可译作“在上帝那里”。这两种译法字面虽有不同,但意义却没有什么分别,即证明道于上帝是分立的,他有自己的位格,有自己的存在。约翰在福音的开始,似乎借用了创世记的话:“起初,上帝创造天地”(创世记1:1),也许是借用了箴言上的话:“在耶和华造化的起头,在太初创造万物之先,就有了我。从亘古,从太初,未有世界以前,我已被立。”(箴言8:22-23)。这只是一种借用或暗示而已,因为圣史这句开宗明义的话,远远超过旧约的道理。道当上帝造化天地时,他已经就有。藉着造化之工,才有了时间和空间,但道却是超时间和超空间的,因为在没有时间和空间之前,他已经就存在,他已经就与上帝同在;这就是说,上帝从亘古到永远就具有自己的道,没有一秒之微的时间,道不在上帝那里,不与上帝同在的。事之所以如此玄妙,只因为“道就是上帝”,换句话说,道具有上帝的本性本体。道是永远存在的,道是与上帝分立的,道是有上帝性体的;圣史用了这三句肯定的话,给我们传述了这端奥妙的道理。圣教会也就世代相传,依据这些奥妙而肯定的辞句,攻破了诺威都(Noetus)、撒伯流(Sabellius)、撒摩撒他的保罗(Paulus Samosatenus)、亚流(Arius)等异端道理。关于唯一神论,我们的信仰,不完全与回教的信仰相同。他们信仰一位一体的惟一上帝,我们却信仰三位一体的惟一上帝:这个奥妙的道理,原是我们的荣耀。关于上帝三位一体奥妙的启示不外是上帝内在生活的启示。这项启示的焦点,全在乎认识永生上帝的内在生活。“道”是上帝的“独生子”(14),这是圣约翰的一贯思想。约翰称他为“道”必有他的理由。按着《道德经》,道可道,非常道。名可名,非常名。在上帝内,他的“道”完全表现了上帝的性体,并且有自己的存在,具有自己的位格。换句话说,他非但是上帝的一种能力(犹如“道”在我们世人身上的效果一样),而且是具有神性的一位,即上帝第二位——圣子。称上帝圣子为“道”,再没有比这个更适当的名称了,因为“道”的意义完全彰明了上帝圣子是超然生来的。他的生不同于我们世人的生,他的生是属于上帝的性体,与我们的生是属于父母的性体相仿佛。但是他从永远就本然地生于上帝,而我们却是在时间内偶然地生于父母。这是圣教会信经上坚决承认的:圣子是“出自上帝的上帝,是光的光,是真上帝的真上帝。”

- 1:3 萬物都是藉着他造的,沒有一樣不是藉着他造的。凡被造的,

“万物是藉着他造的”,道既是上帝(1节)和上帝圣父一样,所以他与上帝圣父及上帝圣灵一同创造了宇宙万物。圣史用这句话,又说明了道是具有神性的,因为从无中创造万物,只能是上帝的工作。摩西在创世记内记载上帝造成万物,只是用了自己的话语,如:“上帝说:要有光,就有了光”(创世记1:3、6、9、11、14等)。便西拉智训9:1记载:“我列祖的上帝阿、有怜悯的主阿、你曾用道造成了万物。”(参诗篇33:6;147:15;以赛亚书55:11)。这创造万物的上帝的“道”,就是圣史所说的上帝的“道”,上帝的“圣子”。恐怕有人要问,圣史为什么说:“藉着他”?“藉着”是指一种媒介关系。上帝圣子怎么在创造的化工上,竟成了一个媒介呢?圣托马斯解释得很好:“人无论作任何事情,都该先藉着自己的明悟来筹备……上帝也是这样:若不藉着他的永远的智慧,即他的道,先筹划他所应作的,他不作任何事。为此若不藉着他的道,即他的儿子,上帝便不作任何事”。历来的圣师都认为上帝在道内,不只看到自己本性的完全的形像,同时也看到宇宙万物的各色各样的概念,所以万物的概念,从永远就存于道内。上帝“藉着他”,按照预定的时期叫各物生存,换句话说,即创造了它们。又如我们人在工作的时候,使用我们的意志和明悟,才能完成工作;同样上帝在创造万物的时候,使用他的道和圣灵,而完成他创造的工程。圣保罗也阐述了这样的道理。参阅罗马书11:36;歌罗西书1:15-17;哥林多前书8:6;希伯来书1:2-3;2:10。上帝是原始的因由,道是上帝与万物之间的中保。他既然是宇宙的中保,当然也要作济世救人的中保。道和人类所有的关系,在下节将有详细的说明。

- 1:4 在他裏面有生命([1.4]「沒有一樣…有生命」:有古卷是「凡被造的,沒有一樣不是藉着他造的。在他裏面有生命」。),這生命就是人的光。

“在他裏面有生命”:在道内的生命,不仅指普通的自然生命,更是指超性生命,就是耶稣所要赐给我们世人的那种生命。若有时特把这种生命称为“永生”(3:15、16、36;4:14、36;5:24、39;6:27、40、47、50、68;10:38;12:25、50;17:2、3等),有时只简称为“生命”(3:36;5:24;6:35;8:12;11:25;14:6等)。这生命的泉源本是上帝圣父,但圣父把这生命交给了他的圣子,再叫圣子把这生命交给一切信从他的人(5:26;17:2)。关于这生命和人类的关系,聖約翰说:“这生命就是人的光。”有的注释家主张4b应译作:“光是人的生命。”他们这样主张的原因,是因为圣史在此段经文内有意暗示创世记的记述,在那里说上帝首先造了光,因此光便成了后来一切生物的不可或缺的要素。但我们认为如果圣史在此是着重描写自然界的造化,这主张便非常有根有据;而圣史在此是着重描写一种超自然的造化,或可说更新的造化(哥林多后书5:17),就是耶稣的救世工程。那么,先说“在他裏面有生命”,而后加:“这生命是人的光”,便很合逻辑了,因为正是耶稣赐给我们的生命——圣宠,才可引领我们进入那永存的光明。再者,应当知道:“生命”和“光”,无论是在旧约或新约中,屡次相提并论。这两个美与善,绝对地属于上帝,我们世人只能由上帝领受它们。因此在诗篇36:9记载说:“因为,在你那里有生命的源头;在你的光中,我们必得见光。”约翰在8:12也记载耶稣的话说:“我是世界的光。跟从我的,就不在黑暗里走,必要得着生命的光”(参阅14:6;17:2、3;20:31)。就如“生命”二字是約翰所喜用的,同样“光”二字也是他所喜用的(按若用此名词凡廿三次)。为此我们可说,“光明”在圣史的眼中是“生命”的另一解释,或者说“光”是“生命”的效果。上帝圣父把这一而二,二而一的两样恩宠,藉着他这惟一的圣子赐给了世人。因为圣子充满了恩典和真理,我们由他领受了这两样无价之宝。“恩典”就是“生命”,“真理”就是“光”。世人如果信仰圣子的圣名(12),就会获得生命与光,恩典与真理。“我们因为爱弟兄,就晓得是已经出死入生了。没有爱心的,仍住在死中”(约翰一书3:14),若用这些话把生命之深意解释得非常清楚。又如“上帝就是爱”(约翰一书4:16),同样,得为上帝子女的人,由上帝获得生命的人,也该当爱弟兄,如果这样,人的生命也就等于爱。说得更清楚些,就是这样的人该在爱中生活。再如“上帝就是光,在他毫无黑暗。这是我们从主所听见、又报给你们的信息。我们若说是与上帝相交,却仍在黑暗里行,就是说谎话,不行真理了。我们若在光明中行,如同上帝在光明中……”(约翰一书1:5-7)。上帝是光,为此跟随他圣子的人,便在光明里走。总之,“生命”是恩典,是爱德;“光”是真理,是信仰。上帝圣父把这两样无价之宝赐给了我们,都是藉着他的圣子,所以吾主耶稣不但是创造的中保,而且也是从新创造的中保。

- 1:5 1:5 光照在黑暗裏,黑暗卻沒有勝過光([1.5]「黑暗卻沒有勝過光」或譯「黑暗卻不接受光」。)。

道成肉身的圣子要赐给世人生命和光,但世人对他取什么态度呢?“光照在黑暗里,黑暗却不接受光”,这是问题的最好答辞。金口圣约翰称“道”为“不可胜过的光明”,就是依据这句经文的意义。人类的宗教史:始祖的罪过,传染给他的每一个后代子孙,就因着原罪的遗毒,时候越长,人类离上帝越远,甚至反对上帝(罗马书1:18-32)。但是上帝圣父以他无限的仁慈,决定了要藉着他的圣子救赎这迷途忘返的世人(3:16)。圣子也果真降生为人,寄居在我们中间,“光来到世间,世人因自己的行为是恶的,不爱光,倒爱黑暗,定他们的罪就是在此”(3:19)。此外,若在本节所说的黑暗,非但指示“黑暗的本身”,且更指示“黑暗的势力”(歌罗西书1:13;彼得前书2:9;马太福音8:12;22:13),即那专与上帝作对的撒但之国。圣保罗也以这种观点劝勉以弗所信友说:“因我们并不是与属血气的争战(原文是摔跤;下同),乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的,以及天空属灵气的恶魔争战”(以弗所书6:12)。撒但的国,——耶稣曾给了它一个具体的称号“阴间的权势”(马太福音16:18),——时常攻击上帝的国,可是,不但不能攻胜它,反要被它攻胜:上帝的国必战胜阴间的权势,羔羊必要战胜恶龙(默12:7-9);耶稣基督必要战胜世界和这世界的王(16:14-16、33;约翰福音5:4、18、19)。由此可见,“黑暗却没有胜过他,”正如所罗门智训7:30所说的:“虽然黑夜继白日而到、但邪恶终不能战胜智慧”一句相同。这不是一声感慨系之的叹息,而是一种胜利凯旋的欢呼。

- 1:6 有一個人,是從上帝那裏差來的,名叫約翰。

- 1:7 這人來是為了作見證,是為那光作見證,要使眾人藉着他而信。

- 1:8 他不是那光,而是要為那光作見證。

- 1:9 那光是真光,來到世上,照亮所有的人([1.9] 本節或譯「他是那來到世界照亮所有的人的真光」。)。

这里可以看到,使道——“真光”——和他的先锋——“点着的明灯”(5:35)——相对照,另一方面为破除施洗约翰的门徒对于自己的老师,所怀的那种不健全的思想,因为他们竟然相反自己老师的精神,把约翰的地位提高到耶稣的地位之上(使徒行传18:24-28;19:1-7),甚至认约翰就是要拯救以色列民族的基督。关于施洗约翰,圣史提到了三件事:

- 他是由上帝派遣来的,和旧约时代的先知一样,但他仍是一个受造的人,属于软弱的人类,然而道却是永恒不变的真上帝,远远超过变化无常的人。道在起初已有,约翰不过是在一定之历史时间内出现,来完成他所受白上帝的使命。

- 约翰的使命是给光作证:圣史知道约翰曾讲过悔改的道理,也曾给人施过洗,但他认为约翰的这种服务的中心点,只是在给某人某事作证(“作证”或单译为“证”,其意不外是指证实其事或证实其人)。他作证耶稣真是基督,耶稣真是上帝的儿子(1:15、30-37;3:25-30;5:33-35)。“证”和“信”之间是有极密切的关系的:“证”是“信”的因,“信”是“证”的果。约翰作证的目的,是要叫众人藉着他的宣讲而去信仰耶稣。可惜,众人没有接受真光,没有信仰耶稣,只有他的几个门徒,因他的证言信仰了耶稣,也随从了耶稣(1:35-51)。

- 约翰给真光作了证。照耀宇宙的真光难道还需要一个软弱的人给他作证吗?他本身固然不需要任何人作证,但在尘世的环境之中,却需要人给他作证。因为真光降来人世,一点也未带着他在天父怀中所有的荣耀(17:5),而只是如凡人一样降来人世,因此需要一个被上帝派遣来的人给他作证,好使人信服他是上帝子。

第9节有不少的古译本和古今解经家译作:“原来有真光照耀一切来到世界上的人”,也可以翻译为“那普照每人的真光,当时正在进入这世界”,或译作:“当时已进入了这世界。”或:“道乃是真光,他普照一切世人,当时他正在进入这世界。”圣史把约翰的使命——给真光作证——和开始宣讲福音的耶稣——真光——对比,好像在说:当时给真光作证的约翰在以色列民间讲道,身为真光的耶稣正在进入这世界,或已进入了这世界。如果译作前者,那就是说降生为人的道,已经公开地宣讲福音(1:27;3:25-30;3:19;9:39;12:46;16:28);如果译作后者,那就是说降生为人的道,尚未开始宣讲福音,还在等待时期的到来。换句话说,他要自证是真光,是普照一切世人的真光。

“照亮一切生在世上的人”:是指降生为人的道,是人类中每一个人的真光。无论何人只要甘心听从他的教训,便可受到普照;如果不肯听从他的教训,不但受不到这永远真光的照耀,反而要受到他的审判。换句话说:真光一来到世界上,就在世界上实行一种分辨的工作,使接纳真光的人和不接纳真光的人判然有别(3:19、20:5:35;8:12;11:10;12:35、36;约翰福音1:7;2:8-10)。“世上”二字也是圣史惯用的一个名词。可是这个名词却含有三种不同的意义:

- 已成的宇宙,或与上天相对的下地(本节即此意义,亦见于下节,参见6:14;10:36;11:9;12:25;16:21;17:5、13等);

- 整个人类(1:29;3:17、19:4:42;7:4;9:5;12:19;14:27等);

- 那些相反上帝和上帝派遣来的基督的人,尤其是犹太人。这就是所说的“死亡的世界”;不幸,上帝的选民竟作了这“死亡世界”的代表。

- 1:10 他在世界,世界是藉着他造的,世界卻不認識他。

- 1:11 他來到自己的地方,自己的人並不接納他。

10、11两节是并行文,彼此相因也彼此相成。“世界”在10a、b是指有形宇宙。这宇宙藉道而造成,又藉道的降生而圣化。在10c“世界”却是指居住在世界上的人类,他们原该认识创造和圣化世界的道,但不幸得很,他们却没有认识他。“认识”按希伯来人的思想,不单指知识作用,且还指知识兼爱慕的作用。为此若认识上帝,就该服从和信仰上帝,因为认识上帝只是知识作用,服从和信仰上帝才是知识兼爱慕的作用(6:69;10:38;17:3等)。糊涂的世人竟然没有信仰,没有服从耶稣,这还不算,尚有更不幸的事实呢!道来到自己选民的领域中,而自己的选民却没有接受他。他们数千年等待基督的来临,而今基督真地来了,他们却拒而不纳。这该是多么大的不幸啊!圣史在12:37-42和圣保罗在罗9-11都解释了这种不幸的黑暗的微妙。不管两圣怎样解释,这黑暗的疑云仍未完全散去,我们还要热切哀求上帝迅速光照以色列人,使他们认识他们所希望的以马内利早已来了。这早已来了的以马内利就是他们的祖先所钉死的耶稣基督。

- 1:12 凡接納他的,就是信他名的人,他就賜他們權柄作上帝的兒女。

- 1:13 這些人不是從血生的,不是從情慾生的,也不是從人的意願生的,而是從上帝生的。

第13节是按最普通的经文译出,但有些古来的文件和解经家(Vet.Lat.CodexVer.LiberComicus,Vers.Aethiop.cod.unus,Epist.Apost.Justinus,Irenaeus,Tertullianus,Hypolythus,MethodiusOlymp.ApollinarisLaud,SulpiciusS.TychoniusAmbrosius, Augustinus, Acta Archelai, Procopius Gazenus,PseudoAthan等),却保存了另一种颇有意思的经文:“他—耶稣——不是由血气,不是由肉欲,也不是由人意,而是由上帝生的。”若按这种译法来讲,圣史就说明了两件事:(一)耶稣是超自然地生于童贞圣母馬利亞;(二)耶稣因为他这超自然的诞生,赏给信仰他的人得成为上帝儿女的恩惠;换句话说,人之所以能够成为上帝的儿女,获得这种超自然的变化,完全是因为耶稣超自然地受生于童贞馬利亞的缘故;也就是说,我们当儿女的尊位完全是由降生的奥义而来的。现代的不少经学家拥护这种译法(zahn,Loisy,Harnack,Blass,Reuss,Seebeig,Bfichsel,Burney,Braun,Boismard,Charles,Dupont,Mollat等)。不论10、11两节描写得如何悲惨:“世界却不认识他”,“自己的人並不接納他”,但圣史紧接着就在12、13两节中,声明世界的黑暗毕竟不能胜过道的光明,终有从犹太和外邦聚集来的一团小小羊群(路12:32),接受了降生为人的道。“接受”是“信他的名字”,就是相信他是上子和救世主。这种信德是上帝的大恩,因为信仰上帝的人,上帝就会赏赐他们成为自己的儿女。上帝的儿女的地位,是绝对超越自然界的,是由“由上而生”的(3:3和注)。“而是從上帝生的”,亦可译作“重生”。这“重生”正与那“从血气”,——指由受精成胎的必然过程,“从情欲”,——指男女性欲关系,“从人意”,——指男子单方面的主动欲望,——而来的产生相反,完全是属于超性的,是天父的浩大恩德。圣史屡次讲述了这神妙道理(约翰一书2:29;3:9、10;4:7;5:18等)。就是因为我们成了上帝的儿女,才敢放胆向上帝祈祷说:我们在天上的父……(马太福音6:9)。

- 1:14 道成了肉身,住在我們中間,充充滿滿地有恩典有真理,我們也見過他的榮光,正是父獨一兒子( [ 1.14] 「獨一兒子」或譯「獨生子」; 18節同。)的榮光。

本节不但可称为序言上的一颗珍珠,若说是全部圣经的一颗珍珠也不算过度,因为每句都蕴藏着天上神妙难明的奥义。“道成了肉身”,按原文本作“肉”字。按希伯来人的思想,“肉”字是指有灵魂有肉身的整个人而言,简单地说,就是“道成了人”,可是“肉”字在此指示脆弱的人性,圣史似乎有意声明:永远住在天父怀里,与天父一同创造而保存宇宙的全能全知全善的道,竟成了一个脆弱无能的人。虽然成了脆弱的人,但仍是道,依旧保存着自己的永远神性,丝毫没有失掉自己永远的神性,而只是另取了一个脆弱人性。因上帝圣灵的神功妙化,道的位格在圣母馬利亞的净胎中与人性结合了。结果降生为人的道是真上帝也是真人。可是他的“位格”,他的“我”,仍是上帝的“位格”,上帝的“我”,亦即道的“位格”,道的“我”(路1:35)。“住在我們中間”。“住在”按原文字义是“搭棚”或“搭帐幕”的意思。圣史是在告诉我们,耶稣住在我们中间,只是临时的事,不久仍要归到父怀中去(16:16、28等)。此外,“住在”还含有其他两种意义:(一)道是至高者口中所生出的智慧她安居在上帝所钟爱的城内,就是她降生为人住在世人中了(便西拉智训24:5-19)。(二)旧约中的圣殿及会幕是道所取人身的具体的象征。耶稣曾指着自己的身体说过:“你们拆毁这殿,我三日内要把它重建。”(2:19),就是指的这一回事。恐怕有人要问:圣殿和会幕怎么能象征降生的奥义呢?这并不难明白,因为当摩西在会众中搭造了会幕后,上主曾亲自莅临并居住在里面。从此会幕和继会幕而建筑的圣殿便成了上主存在于选民之中的表记。出埃及记40:34、35记载说:“那时,云彩遮盖会幕,耶和华的荣光充满了帐幕。摩西不能进会幕,因为云彩停在其上,耶和华的荣光充满了帐幕。”约翰暗示旧约的会幕并说明那种预象今已实现了:上帝的真会幕和圣所乃是降生为人的道,“因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面;”(歌罗西书2:9)。耶稣真是以马内利,是与我们同在的上帝。本节的“我們也見過他的榮光”。“见到”按原文的本意是:亲眼看见、瞻望或景仰,较普通的“见过”有更深一层的意义。“他的——上帝的——光荣”,在旧约上差不多总是指上帝向世人所表现出来的他的驾临,他的尊位和他的德能。耶稣的光荣按圣史的意思,可能有两种解释:一是肉眼看得见的,一是肉眼看不见的。前者是指耶稣行神迹所表现的德能(2:11;11:40),或他在大他泊山上显圣容时所表现的神威(路加福音9:28-36);后者是指耶稣在复活升天后,所要享受的光荣。关于这光荣,耶稣曾向父祈求说:“父啊,现在求你使我在你面前得荣耀,就是在未有世界以前,我同你享有的荣耀。”(17:5)当然,我们在这世界上所能见到的光荣,只是那第一种光荣,即周游各处施行神迹的圣子的光荣;至于那第二种,即那胜利凯旋,荣归天乡的耶稣的光荣,只有等待在天堂上才能见到。瞻仰耶稣在天父怀里所有的光荣,就是信徒希望的实现,来世永生的享受(参阅启示录19:11-16;约翰一书3:2)。“正是父獨一兒子的光荣”。“獨一兒子”一词虽可泛指一切世人的独生子,但圣约翰却专用来指吾主耶稣(1:14、18;3:16、18)。这名词兼含独生与钟爱的意思。耶稣的光荣完全相称于他独生者的尊位。然而这种崇高的尊位,却不会使他和我们之间的距离愈远,反而藉他降生为人的肉躯使他和我们之间的距离更相接近,甚至成了我们的长兄。“充充滿滿地有恩典有真理”的他,且要把这些属灵的恩赐赐给我们这些卑贱的世人。“恩典、真理”,与道的两大属性:“生命”与“光明”(4节)正相对照。道既是生命,自然就是各样恩宠的泉源;既是真光,自然也是真理的根源。“有恩典有真理”一句,似乎和旧约屡次所记载的“慈爱和诚实”一句意义相同(出34:6等)。圣王大卫也曾求上帝把那仁慈忠诚赐给基督说:“愿他在上帝面前永远坐在王位上,求你预备慈爱和信实保佑他!”(诗篇61:7)。此处我们应该晓得,连犹太文士也将这首诗篇贴合在基督身上。为此无疑地敢说圣约翰用这“恩典、真理”一句,暗示耶稣赏给我们的一切恩惠。这一切恩惠自然远超过旧约作者所能想像得到的,因为这是上帝子无限无量无尽期的爱情赐予。倘若我们愿再进一步深切研究这种恩典的性质,那么我们就能按约翰的神学思想说:“恩典、真理”是吾主耶稣赐给信友的上帝圣灵。这圣灵是耶稣的“充满”(16),我们由它中领受了那“恩上加恩”(7:39;14:17、26;16:13;20:22;约翰一书3:24;4:13;5:6;启示录3:1;4:5;5:6等)。

- 1:15 約翰為他作見證,喊着說:「這就是我曾說:『那在我以後來的先於我,因為在我以前,他已經存在。』」

若在讲完道降生为人的奥义后,立时就加上施洗约翰给道所作的证,好像施洗约翰的呼声,还在他的耳中响着。约翰这句话的意思不外是:耶稣开始宣讲悔改的福音虽然是在我以后,但他却超越了我,他不但在我以前就有,连在万物受造以前他已就有,因为他是昔在,今在,永在的道。约翰的这句话和序言1-5节的用意相同,都在证明降生为人的道的先存性。

- 1:16 從他的豐富裏,我們都領受了恩典,而且恩上加恩。

“恩上加恩”一句,按原文的介词 αληη 应意思是替代这样恩宠受了别样恩宠。拥护这种译法的学者仍有不同的解释:(一)有的解说是新约的恩典代替了旧约的恩典(奥利金、金口约翰等);(二)圣奧古斯丁以为是永生的恩典代替了信德的恩典;(三)有的却认为是保惠师圣灵代替了救世者基督(参阅14:16)。

我们的解释是“恩上加恩”,表示基督妙身的各肢体由道的“充满”所领受的各种超性属灵恩典。谁如果与基督的恩典合作得愈密切,他领受的属灵恩赐便愈丰富。换句话说,谁住在耶稣内,他在圣德的道路上便不能不勇往直前,健步如飞,因为圣宠就是生命。生命的本身是自动的,进步的,增长的。这超性生命的发展全赖我们由耶稣无尽的宝藏中所领受的恩宠上所加的恩宠。

- 1:17 律法是藉着摩西頒佈的;恩典和真理卻是由耶穌基督來的。

旧约和新约的主要分别是:旧约时代的人生活在律法之下,而新约时代的人却生活在恩典之下。摩西传授了律法,所以那时的人以奴仆的惧情敬畏主;耶稣赐给了恩典和真理,所以现时的我们以儿女的心情爱慕上帝,为此我们敢说:“阿爸,父啊!”(罗马书8:15)。旧约的律法是一种着重外表的命令和禁令,新约的恩典和真理是由降生为人的道,藉着圣灵在人心内所启发的爱慕和孝敬天父的心情,成了“在基督里,他就是新造的人”(哥林多后书5:17)。这正应验了耶利米先知关于新约所预言的话:“那些日子以后,我与以色列家所立的约是这样:我要将我的律法放在他们里面,写在他们心上。我要作他们的上帝,他们要作我的子民。这是耶和华说的。他们各人不再教导自己的邻舍和弟兄说:‘你该认识耶和华’,因为他们从最小的到最大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽,不再记得他们的罪恶。这是耶和华说的(耶利米书31:33、34)。”

- 1:18 從來沒有人見過上帝,只有在父懷裏獨一的兒子將他表明出來。

“懷裏獨一的兒子”,也有翻译为“身为上帝的独生者”,或“身为独生的儿子”,或 “独生者”。“表明”在原文为εμεγεζαην。这字也有“引导”的意思。故此有些学者译为:“除了独生者从未有人见过上帝,就是他把人引导到天父的怀里。”这种译法似乎与上下文不合,更与第四部福音的中心思想不合,因为第四部福音的中心思想是以耶稣为天父的启示者。

旧约时代虽也有人见过上帝,但那只是一种著者写书时的说法,连代表上帝给以色列人民立法的摩西,按出埃及记34:19、20记载,也仅见到了上帝的光荣,上帝的美善,上帝的临在的记号,根本没有看见过上帝的本体。谁也没有看见过上帝,这是旧新二约一致的公论:“谁见了他而能状述?谁能适如他自始有的本性颂扬他?”(便西拉智训43:35;士师记13:21、22;以赛亚书6:1等;约翰福音5:37;6:46;约翰一书3:2;歌罗西书1:15;提莫太前书1:17等。)既然连得启示最多的大圣摩西也没有见到上帝,仅仅依照所吩咐的传授了上帝的律法,丝毫不能状述上帝的奥义,那么,谁还能给我们详述呢?耶稣基督却不然,他是“独一的儿子”,他与天父同性同体,他常在天父怀里(列王纪上3:20;申命记28:54;约翰福音13:23),所以只有他才能给我们详述天父的秘密和奥妙。换句话说,只有降生为人的道,才是惟一无二的上帝奥妙的启示者(希伯来书1:1-4)。约翰福音便是这启示的宝藏。

施洗約翰的見證(太 3:1-12 可 1:1-8 路 3:1-18)

- 1:19 這是約翰的見證:猶太人從耶路撒冷差祭司和利未人到約翰那裏去問他:「你是誰?」

- 1:20 他就承認,並不隱瞞,承認說:「我不是基督。」

- 1:21 他們又問他:「那麼,你是誰?是以利亞嗎?」他說:「我不是。」「是那位先知嗎?」他回答:「不是。」

- 1:22 於是他們對他說:「你到底是誰,好讓我們回覆差我們來的人。你說,你自己是誰?」

- 1:23 他說:「我就是那在曠野呼喊的聲音:修直主的道。」正如以賽亞先知所說的。

上图:犹大旷野位于犹大山地和约旦河谷之间。从橄榄山东面不远处开始就是绵延的山坡,草木稀疏,人迹罕至,从海拔900多米的犹大山地向东一直下降到海平面以下400多米的死海,南北约长100公里,东西宽约20-25公里。犹大旷野的地势由西至东下降约1300米,开始是许多平滑光秃的白垩山头连绵起伏,溪谷与沟壑纵横交错,靠近死海时逐渐变成陡峭的峡谷,到死海边成为嶙峋的悬崖。犹大旷野位于中央山地分水岭以东,地中海的雨云由西吹来,大部分雨水落在分水岭西面,分水岭东面的犹大旷野非常干旱,又有干燥的东风吹刮,雨季才偶尔有阵雨。在雨季的几个星期,干涸的旱溪(Wadi)中会激流奔涌,旷野中会长出少许植物。 大卫曾在犹大旷野躲避扫罗和押沙龙的追杀(撒上二十三14,24;二十四1;撒下十五23),他将犹大旷野描述为「干旱疲乏无水之地」(诗六十三1)。每年赎罪日,「归于阿撒泻勒的山羊」从圣殿被放到犹大旷野(利十六10)。以西结在异象中看见一条溪流从圣殿流出,经过这片旷野,灌溉两岸繁茂的树木(结四十七1-10)。施洗约翰在死海北面的那片犹大旷野开始传道(太三1-6),主耶稣很可能也在犹大旷野受魔鬼引诱(太四1)。

19-34节,记载先锋约翰给耶稣作过两次见证的事:一在由耶路撒冷公会(Synedrium)所派遣来的使者前,一在自己的门徒和听众前;前者显示以色列人的当局,在福音传布的起初,对耶稣所怀的仇视;后者证实了黑暗,无论它的势力是如何的强大,始终不能扑灭照世的真光。公会的使者没有因约翰的见证而信仰了耶稣,约翰的门徒却因他的见证而信从了耶稣(35-51)。派遣祭司和利未人的公会在耶稣时代,是由大祭司主持的。会员分为三等:(一)祭司长,即现任和曾任过大祭司职的人和祭司们,(二)文士,(三)和民间的长老,共计七十一人。其中大祭司,祭司长和一半祭司属撒督该人,一半祭司和文士属法利赛人党。当时的公会,按罗马帝国的律法,已无处人死刑的权柄,但根据摩西的律法和祖先的传授,尚有管理人民诉讼事宜的权柄,此外尚有防止发生宗教上的新运动的职责(7:45;11:47、57;马太福音21:45;27:62;使徒行传4:1等)。公会既负有这种权柄和职责,现在眼看约翰所倡导的这种宗教新运动,到处流行,且日盛一日,就不能不派遣使者去问个究竟。约四百年来,选民中已没出显过一位先知,而今约翰正是一位鼎鼎大名的先知,为此四面八方的老百姓都潮涌地向他奔来,听他的训诲,领他的洗礼。约翰公开给百姓宣讲,以色列所希望的基督眼看就要来临。他宣讲、给人施洗,只是给那基督预备道路。一旦基督来了,他不但要用水而且更要用火、用圣灵给人施洗(路加福音3:1-22;马太福音3:1-12;马可福音1:1-8)。施洗约翰的圣德是如此高超,他的宣讲又是如此热烈,竟使不少的百姓起了疑惑,认为那要来的基督也许就是他。百姓们的疑惑原有点希奇,因为要来的基督应该是大卫的后裔,但约翰却是亚伦的后裔,然而当时的以色列人怎会有这种错误的疑惑呢?理由是当时的以色列人以为上帝要派来两位基督:一位是来自利未支派——约翰所由出的支派(路加福音1:4、5),他要给选民宣讲上帝的真道;一位是大卫的后裔,他来要复兴大卫的王国,给选民复仇。由此我们或许可以明白为什么公会的使者要向约翰问说:“你是谁?”(19)本来约翰的身份,他们不能不知,因为约翰的父亲撒迦利亚原是个祭司,所以他们已知道约翰是撒迦利亚的儿子;那么为什么祭司们的代表还要问约翰“你是谁?”可见这句话是另有意义,大概是“也许你就是基督!”约翰明白他们的用意,便直截了当地回答他们说:“我不是基督。”不但如此,他更否认他是以利亚。按犹太人的传说,基督来临以前,以利亚应该再来,并且还该给基督膏抹,就如撒母耳曾给扫罗傅油,然后把他介绍给百姓一样。施洗约翰否定了百姓们的这种幻想,但按耶稣的话(马太福音11:14),他就是玛拉亚所预言的那位先知以利亚,即一位新起的以利亚,因为他充满着那位古先知的精神和能力(路加福音1:17)。此外约翰也否认他是申命纪18:15所论的那位像摩西的先知。圣教会从起初就一直主张摩西所说的“那位先知”(申命记18:15),就是基督(5:45-47;使徒行传3:22;7:37),但是犹太人似乎没有作如是讲解,所以在他们的心目中,基督来临的时候,不但以利亚要再来,连摩西也要再来。倘若如此,我们就可说“你是那位先知吗”一句,是指摩西了。末了圣约翰还用以赛亚的话申明自己的使命,他是在旷野里呼喊者的声音(以赛亚书40:3;马太福音3:3;马可福音1:1-8;路加福音3:3-18)。圣以法莲(St.Ephrem)解说:“约翰只是一个声音,不是‘呼喊者’道。”而圣奧古斯丁解释得似乎更清楚:“约翰是一个暂时的声音,基督才是从太初永远常存的道。”

- 1:24 那些人是法利賽人差來的。

- 1:25 他們就問他:「你既不是基督,不是以利亞,也不是那位先知,那麼,你為甚麼施洗呢?」

- 1:26 約翰回答:「我是用水施洗,但有一位站在你們中間,是你們不認識的,

- 1:27 就是那在我以後來的,我給他解鞋帶也不配。」

- 1:28 這些事發生在約旦河東邊的伯大尼( [ 1.28] 有古卷是「伯大巴喇」。),約翰施洗的地方。

24节,若是按最可靠的经文翻译,则是翻译为“被派遣來的有些是法利赛人”。但按另一种经文可译作“派遣来的是法利赛人”,就是说所派遣来的使者都是法利赛人。此处翻译为:“那些人是法利賽人差來的”,这种译法似乎不妥。

使者中有些法利塞党人觉得约翰既不是基督,又不是以利亚,也不是摩西,那么,他凭什么权柄给人施洗呢?因为施洗在当时是新起的一种教仪,是获得救恩的一条新路线,自命严守摩西律法的法利赛人,对于这种新兴的宗教礼仪,焉能坐视无睹,所以他们不能不出来加以干涉。约翰给他们的答复含有两种意义:(一)他的洗礼只是为基督开路的准备工作;(二)基督已经来了,且已经在选民之中。约翰给他施洗的时候,已经认出他的“基督”和“上帝的儿子”的尊位,也就为此约翰更彻底地说:“就是那在我以後來的,我給他解鞋帶也不配”(马太福音3:11;马可福音1:7和注)。“這些事發生在約旦河東邊的伯大尼……”,这地方不是约翰在11章所提的那离耶路撒冷很近,位于约旦河西的伯大尼,而是位于约旦河东的伯大尼。关于这个地理上的问题,敖黎革讷在公元二一五年巡游圣地,细细查访耶稣所到过的各处,因为在约旦河东没有一个名叫伯大尼的村庄,却有一个名叫伯大巴喇(Bethabara)的村庄,便认为此节的伯大尼是抄写福音者的笔误,应作伯大巴喇。但据近代考古家的意见,认为若所记的伯大尼乃是现今的厄耳默德琪(Kirbetel Medechi),这村差不多在耶利哥对面,离约旦河约有一公里。

上图:约旦河下游含沙量很高,枯水期河水不宽也不深。施洗约翰就在这种地方施洗。

上帝的羔羊

- 1:29 第二天,約翰看見耶穌來到他那裏,就說:「看哪,上帝的羔羊,除去世人的罪的!

“除去世人的罪的”也可译作“背负世罪者”,今选择第一译法,因为更适合圣经的训诲,尤其是更适合于若的深意;其实上帝的羔羊背负世人的罪孽,也就是为了除去世人的罪孽。

“第二天”是指约翰回答耶路撒冷使者询问后的次日。35节的“又過了一天”是指此事后的第三天,43节的“第二天”是指此事后的第四天,但第二章第一节的“第三天”则是指第一章43节所说的“第四天”后的“第三天”,所以是此事后的第七天,这是读者该先弄清楚的事。这个宝贵的“七天”,可说暗示耶稣重新创造的工作:在头六天内,上帝圣子准备一切,在第七天便正式开始显示他的光荣(2:11);换句话说,就是开始建立天国。洗者称呼耶稣为“上帝的羔羊”,无疑地是依据旧约的道理,他只是提高了这项道理的程度,发挥了这项道理的奥义。他用了这样的称呼,可能是暗示逾越节的羔羊(出埃及记12:3-28;哥林多前书5:7等和约翰福音19:30),或每日早晚所应献的羔羊(出埃及记29:38-41),或用来为象征一个无辜的心灵(彼得前书1:19);但我们认为是暗示以赛亚书53章“上主的仆人”那首诗歌。这位有“基督的先知”之称的以赛亚,在这首诗歌内,预言那神秘的“上主的仆人”说:“他被欺压受苦,却不开口;他像羔羊被牵去宰杀,又像羊在剪毛的人手下无声,他也是这样不开口。(以赛亚书 53:7)”。在新约上为显示耶稣救赎的工作也屡次提到以赛亚的这首诗歌(马太福音8:17;路加福音22:37;使徒行传8:32;彼得前书2:22;希伯来书9:28),并且在约翰福音和启示录上,约翰暗示这首诗歌的地方特别多,在启示录之中竟二十六次称基督为羔羊。这名称是由于他的救赎工程而得来的。他现在坐于上帝的宝座上,换句话说,他现在在永远的光荣中作王,是因为他用自己的宝血救赎了世人,完全和3:14;8:28;12:34所记载的道理相符合。末了,洗者所说的“看哪!上帝的羔羊”这一句,也是表示已经来临的这位基督,不是如人民所希望的,要耀武扬威,得胜仇敌,建立大卫王国的君王,而是忍羞受辱用自己的宝血圣死圣化世人的羔羊。他名叫“上帝的羔羊”,因为他完全属于上帝,且是上帝所选择而乐意接受的牺牲。

- 1:30 這就是我曾說『那在我以後來的先於我,因為在我以前,他已經存在』的那一位。

- 1:31 我先前不認識他,如今我來用水施洗,為要使他顯明給以色列人。」

- 1:32 約翰又作見證說:「我曾看見聖靈彷彿鴿子從天降下,停留在他的身上。

- 1:33 我先前不認識他,可是那差我來用水施洗的對我說:『你看見聖靈降下來,停留在誰的身上,誰就是用聖靈施洗的。』

- 1:34 我看見了,所以作證:這一位是上帝的兒子。」

上帝羔羊的伟大使命,是要救赎普世的人类,因为他是上帝子:这是约翰在本章30-34节一段内给耶稣作证的主旨。在约翰看来:耶稣的基督的地位和上帝兒子的地位是分不开的,是同一的。但是,这种玄妙的地位,直到耶稣受洗的那一天,约翰还没有弄清楚,也就从那一天开始,他才真地认出耶稣是谁;以前他只认识耶稣是他的表弟,根本没有认出耶稣是基督,是上帝的兒子。这种知识完全是超性的,是直接由上帝启示的,就如上帝给彼得启示了耶稣是上帝子一样(馬太福音16:16-18)。约翰所以懂得耶稣身份的尊高,是因为派遣他来以水施洗的天父启示了他。耶稣领洗的时候,圣灵仿佛鸽子从天降下,停在他身上。约翰亲眼看见了,便豁然贯通,知道他是上帝子,并为他作证。“上帝的兒子”一句,按一些古抄卷和译本作“上帝的选者”,但前一读法较为可靠,今从之。圣灵借着鸽子的形像,降在耶稣身上,不是单单表明基督的谦逊和良善,更是要表明从耶稣的领洗起,开始了新創造的时代。在創世記1:2记载:“地是空虚混沌,深渊上面一片黑暗;上帝的灵运行在水面上。”这是告诉我们在混沌和空虚之中,不曾有生命的存在,生命是由上帝的靈运行于大水之上才应运而生的。“运行”按叙利亚译本作“孵化”。按犹太经师的见解,这“孵化”而赐生命的圣灵是以鸽子作为自己的象征。圣灵借鸽子形降在耶稣身上,是表示从今以后,上帝要借圣子赐给世人圣灵;换句话说,世人要从耶稣的“豐滿”中领受圣灵的各种恩惠。

初次選召門徒

- 1:35 又過了一天,約翰同兩個門徒站在那裏。

- 1:36 他見耶穌走過,就說:「看哪,上帝的羔羊!」

- 1:37 兩個門徒聽見他的話,就跟從了耶穌。

- 1:38 耶穌轉過身來,看見他們跟着,就問他們說:「你們要甚麼?」他們對他說:「拉比,你在哪裏住?」(「拉比」翻出來就是老師。)

- 1:39 耶穌說:「你們來看。」他們就去看他在哪裏住。這一天他們就跟他同住;那時大約是下午四點鐘。

“又過了一天”,原文同29節地“第二天”(ἐπαύριον),按我们在上面所有的解释是“第三天”,约翰看见耶稣从那里经过,就乘机给他的门徒和在场的人,指着耶稣说:“看哪,上帝的羔羊!”与他站在一起的两位门徒立时就离别了相处已久的老师,跟随耶稣去了。35-51节所记载的事,似乎是作者一个不可磨灭的纪念,因为当他写作福音时,虽已年近百岁,但对这完全改变他生活的日子和时辰,还能回忆得如此仔细清楚。这两位门徒,一是彼得的哥哥安得烈,一是西庇太的儿子约翰(参阅13:23;19:26;20:2;21:7、20)。“那時大約是下午四點鐘”,原文是“第十时辰”,相当于现时的下午三点至四点。这两位门徒在当天晚上就住在耶稣那里,也许整个一夜没有睡觉,倾听耶稣谈论天国的大道。耶稣所住的地方,或是一个山洞,或是一个帐幕。两位门徒在那简单的陋居内,正如馬大和馬利亞在自己的家里(路加福音10:38-42),倾听耶稣的道理。为此圣奧古斯丁以羡慕的口气惊讶说:那一天为他们是多么幸福!那一夜为他们是多么甜蜜!有谁能把他们听于吾主的告诉给我们?

- 1:40 聽了約翰的話而跟從耶穌的那兩個人,其中一個是西門‧彼得的弟弟安得烈。

- 1:41 他先找到自己的哥哥西門,對他說:「我們遇見彌賽亞了。」(「彌賽亞」翻出來就是基督。)

- 1:42 於是安得烈領西門去見耶穌。耶穌看着他,說:「你是約翰( [ 1.42] 有古卷是「約拿」。)的兒子西門,你要稱為磯法。」(「磯法」翻出來就是彼得([1.42]「磯法」是亞蘭語,與希臘語的「彼得」同義,意思是「磐石」。)。)

呼召腓力和拿但業

- 1:43 又過了一天,耶穌想要往加利利去。他找到腓力,就對他說:「來跟從我!」

“他先找着自己的哥哥西门”,按着叙利亚译本,可以翻译为“他清早找到了他自己的弟弟西门”,或按别的抄卷译为“他所找到的第一个是他自己的弟弟西门”。安得烈和约翰那天晚上听了耶稣天上的妙论,茅塞顿开,明白他们以前的老师约翰给他们所说的“看哪,这是上帝的羔羊”的深意,坚信他就是以色列人所希望的基督。这种坚固的信仰,催迫着安得烈,天一发亮,就去找他的弟弟西门,给他报告犹太人久已渴望的喜讯:“我们遇见弥赛亚了。”西门也就跟着他的弟弟到耶稣跟前。耶稣一看见西门,就如当初上主对亚伯拉罕、以撒、雅各……(创世记17:5、15;32:28、29)一样,给西门改换了名字。从那时起,名叫“矶法”,意即磐石(参阅马太福音16:16-18)。43节的“又過了一天”是指的“第四天”;耶稣去到加利利,在那里遇到了腓利,遂收他作自己的门徒。据本处经文,我们知道腓利、安得烈、彼得是伯赛大人,但我们也知道若和他的哥哥雅各也是伯赛大人。伯赛大,意谓“渔舍”,位于提庇里亚湖东北岸(参阅马太福音11:21)。

- 1:44 這腓力是伯賽大人,是安得烈和彼得的同鄉。

- 1:45 腓力找到拿但業,對他說:「摩西在律法書上所寫的,和眾先知所記的那一位,我們遇見了,就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」

- 1:46 拿但業對他說:「拿撒勒還能出甚麼好的嗎?」腓力說:「你來看。」

- 1:47 耶穌看見拿但業向他走來,就論到他說:「看哪,這真是個以色列人!他心裏是沒有詭詐的。」

- 1:48 拿但業對耶穌說:「你從哪裏認識我的?」耶穌回答他說:「腓力還沒有呼喚你,你在無花果樹底下,我就看見你了。」

- 1:49 拿但業回答他:「拉比!你是上帝的兒子,你是以色列的王。」

就如安得烈介绍自己的弟弟西门信仰了耶稣,腓利也介绍拿但业信仰了耶稣。拿但业的意思是“上帝的恩赐”,他是加利利的迦拿人(21:2),很可能他和使徒巴多罗买同是一人,因为在使徒名录中,巴多罗买常和腓利同列(馬太福音10:3;馬可福音3:18;路加福音6:14)。但在约翰福音21:2,拿但业却与使徒们同列,而对观福音提到使徒们时常提到巴多罗买,对拿但业却从未提及。现在还有些批评家以为拿但业可能是圣马太,也可能是圣保罗。但这样的见解,没有可靠的证据,我们不敢苟同。拿但业首先不相信腓利的话,因为他和当时一般轻视拿撒勒的犹太人一样,都存有一种牢不可破的偏见:从拿撒勒不能生出什么好的来。基督既是拯救以色列人的至善者,怎能出于拿撒勒呢?然而当他听了耶稣的话后,却前后判若两人,抛弃了从前的偏见,对耶稣是基督的事,全信无疑了。“你在无花果树底下”一句,表明耶稣已经看透了他的心思,因为他在无花果树下所思念的,只有他自己一人知道,任何人也不能知道,可是耶稣却知道得清清楚楚。这种超人的智力,使这个心地诚实的以色列人不能不心悦诚服地说:“拉比!你是上帝的兒子,你是以色列的王。”“上帝的儿子”和“以色列的王”两句话,都是指以色列人所盼望的基督。

- 1:50 耶穌回答他說:「因為我說在無花果樹底下看見你,你就信嗎?你將看見比這些更大的事呢!」

- 1:51 他又說:「我實實在在地告訴你們,你們將要看見天開了,上帝的使者在人子身上,上去下來。」

耶稣许给拿但业,将来他和其他的门徒还要看见更大的事。为指明这些更大的事说:“你們將要看見天開了,上帝的使者在人子身上,上去下來”。吾主在此无疑地暗示古时雅各所见的异象:“梦见一个梯子立在地上,梯子的头顶着天,有上帝的使者在梯子上,上去下来”(创世记28:12)。在圣祖的异象中,下来的天使,是为给世人传送上帝的恩宠;上去的天使,是为给上帝奉献世人的祈祷和愿望。吾主好像在告诉我们:自从道降生为人,因原罪而关闭的天门,现在再开了,上帝的恩宠要经过他分赐给世人;世人的祈祷和愿望也要经过他传达给上帝。如果伯特利的异象,为雅各是一种安慰和勇力的泉源,那么,耶稣降生为人的奥迹,为信仰耶稣的门徒不更是神力和安慰的泉源吗?“人子”是耶稣自称的名号,这名称的来源是但以理在夜间异象中所见到的那光荣降来的人子;但耶稣只是借用了这个名词,因为他对基督的概念,是着重在以赛亚所说的那“上主的仆人”的概念。可以说“人子”蒙受但以理所描写的荣耀以前,先要遭受“上主的仆人”的磨难和苦死,关于“人子”参阅马太福音8章的相关注释。

返回“聖經概覽”