雅各书 第3章 概览

制伏舌头

- 3:1 我的弟兄们,不要许多人做教师,因为你们知道,我们做教师的要接受更严厉的审判。

- 3:2 原来我们在许多事上都有过失;若有人在言语上没有过失,他就是完全的人,也能勒住自己的全身。

此处雅各即讨论真虔诚之所在的第三点:管束自己的口舌(1-12)。雅各本来在1:26已说及不箝制口舌者的虔诚是“虚的”,这里再专论这题目。1、2两节可视为本段的小引,使徒在这两节内想起自己在1:19所说:“但你们各人……慢慢地说”的那句话,遂训诲读者不要冒昧地接受教师的职务。按当时犹太基督徒特别对教师一职有漫无节制的倾向。这个职务本来是好的,并且在教会内也很需要(保罗在哥林多前书12:28;以弗所书4:11将它列为恩赐之一);不过人只贪想作教师,难免不发生流弊,尤其若愿尽此职的人过多,同时又没有资格,又没有圣召,其后果往往就不堪设想。雅各愿杜绝此一流弊,遂要自己的信友加意提防,并叫他们知道,凡愿尽此职的,就是给自己加上了重大的责任负担:为此他说:“不要多人作师傅,因为晓得我们要受更重的判断。”使徒为使读者相信他所说的,将自己也列于那些因这职务将受更严厉审判的人中,随后接着说:由于我们本性的软弱,“原来我们在许多事上都有过失”(箴言24:16;约翰一书1:8-10);那么为什么还要为自己取得这责任重大的职务而另添犯罪机会呢?因为要尽这个职务,必须善用舌头,但是善用舌头却是很难的事:“若有人在话语上没有过失,他就是完全人。”可惜完人太少了!称管束自己口舌的人为“完全人”,因为只要谁能箝制住自己的口舌,就“也能勒住自己的全身”,就是说:谁若能箝制住自己的舌头,也必能节制自己其他的行为(便西拉智训14:1)。

- 3:3 我们若把嚼环放在马嘴裏使它们驯服,就能控制它们的全身。

- 3:4 再看船只,虽然甚大,又被强风猛吹,只用小小的舵就随着掌舵的意思转动。

- 3:5 同样,舌头是小肢体,却能说大话。 看哪,最小的火能点燃最大的树林。

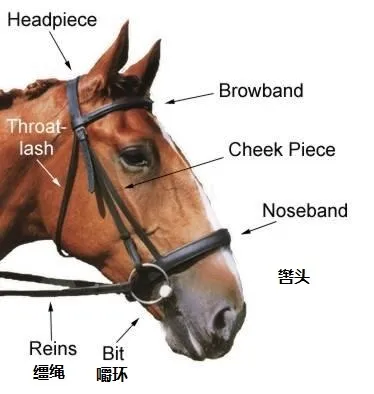

上图:马的嚼环(bit)和辔头(bridle),是为了驾驭骡马而套在其颈上的器具,一般由嚼子、嚼环和缰绳三部分组成。

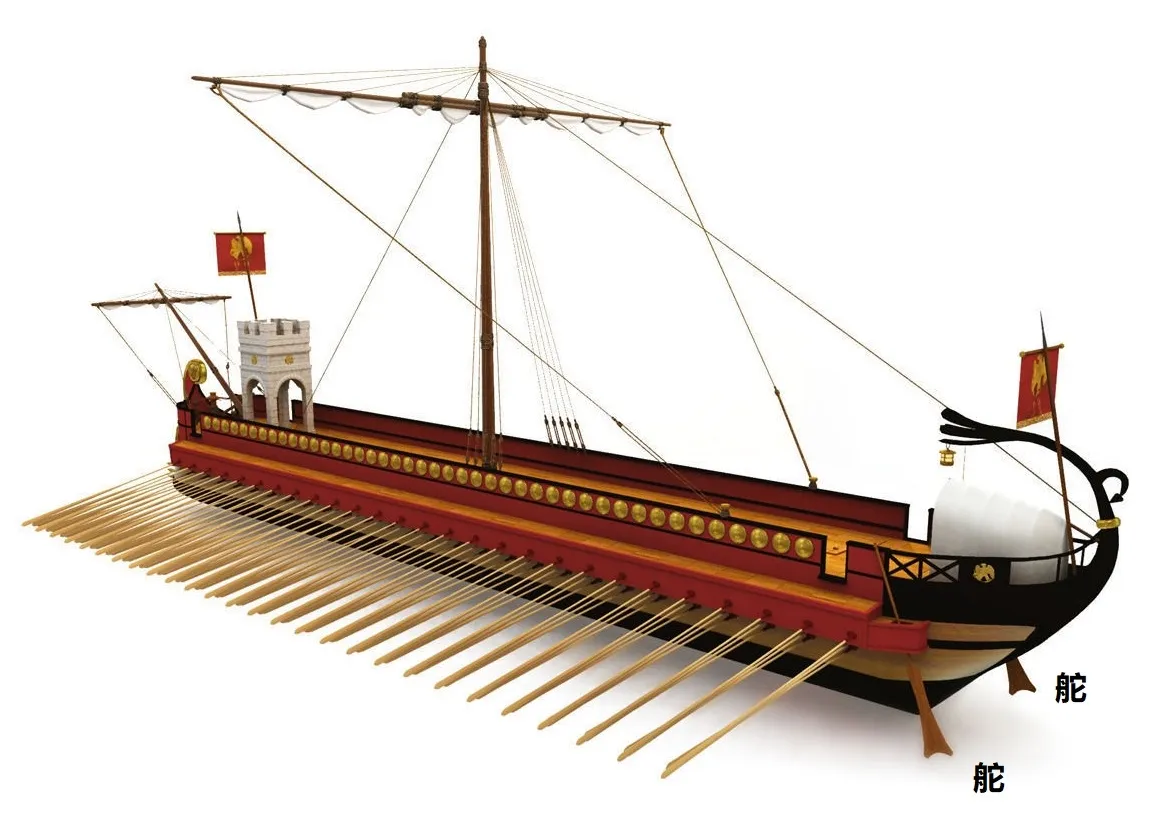

作者现在用两个比喻说明舌头这个“小小肢体”有多大关系和多大势力:第一个是以马嘴里的“嚼环”作比喻:嚼环虽小,却能用来随意调动马的全身;第二个是以船“舵”作比喻:舵与船相比,的确是小而又小,船虽很大又为强风所驱,但“只用小小的舵”,船便随着掌舵的意思转动。使徒遂在5节中作结说:舌头也是一样,虽小,却能“说大话”,即能作出大有影响的事。

上图:古罗马战船的舵(Rudder),用来操控船只航行方向的装置。古代地中海的船只靠人力或风力推动,舵实际上就是一种船桨。有的固定在船舷的两侧,被称为四分之一船桨(quarter steering oars,因为位置在船身后方的四分之一处);有的安装在船尾,一般是船尾的中心线。

- 3:6 舌头就是火。在我们百体中,舌头是个不义的世界,能玷污全身,也能烧毁生命的轮子,而且是被地狱的火点燃的。

使徒在5b-6a节内向读者说明:由于人软弱邪僻的本性,舌头向恶容易,向善难,就以比喻给信友指出舌头所产生的恶果:就如星星之火可以燎原,使整个树林趋于毁灭。“舌头就是火”。当然这是借喻的说法,是说不管束舌头能引起许多恶事,就如一星之火能以燎原一样(诗篇120:3、4;箴言16:27,26:18;便西拉智训28:22)。

雅各在6b-8节更进一步描绘舌头的邪恶:首先,从道德方面说,舌头是“不义的世界”,就如圣伯达所说的:“一切罪恶几乎都是因舌头而起……而成……而卫护”(PL93,27)。舌头“在我们百体中”,即安置在人身上,如果它是邪恶的,自能“污秽全身”,使整个人陷于罪恶,成为罪犯。舌头是火,但它的火却是由地狱取来的;“能把生命的轮子点起来”,即燃烧我们从生到死整个生命的历程。使徒说这些话是有意指出:舌头实是魔鬼用以陷害人的工具。

- 3:7 各类的走兽、飞禽、爬虫、水族,本来都可以制伏,也已经被人制伏了;

- 3:8 惟独舌头没有人能制伏,是永不静止的邪恶,充满了害死人的毒气。

此外,一切受造物中,舌头又是最不容易驯服的。人类在其历史过程中,已驯服了各种禽兽,使它们或为自己服役或供自己使用(雅各按圣经将各种无灵动物分为走兽、飞禽、昆虫、水族四类,参阅创世记1:28-9:2)。“惟独舌头没有人能制伏”,意思是说:人只用本性的力量不能够驯服舌头,必须有赖于超性的力量;为此,使徒在第2节上说:在言语上不犯罪的就是完人。旧约也多次提及绝少人能驯服自己的舌头(便西拉智训14:1,25:11;箴言13:3)。再说,舌头又是个“是不止息的恶物”,它的邪恶活动,总不停止,招惹许多是非,到处撒它“满了害死人的毒气”(诗篇15:3,140:4);甚至它比毒蛇还毒恶。圣伯尔纳多说:舌头一动,立刻使三个人:即说话的人,被毁谤的人和那因这话而受到坏影响的人,遭到致命的打击(PL183,585)。真是至理名言。

- 3:9 我们用舌头颂赞我们的主-我们的天父,又用舌头诅咒照着上帝形像被造的人。

- 3:10 颂赞和诅咒从同一个口出来。我的弟兄们,这是不应该的。

最后,作者在9-12节,使读者从另一方面注意妄用舌头的凶恶。他先提舌头值得称赞的高贵用途:赞美称谢上帝:“我们用舌头颂赞那为主、为父的”(1:27)。然后立即接着说:“又用舌头咒诅那照着上帝形像被造的人”(创世记1:27)。这是何等的可恶!何等的矛盾!“颂赞和咒诅从一个口里出来”,这实在是不可想像的事,但实际上却是常有的事;因此雅各提出谴责性的劝告说:“我的弟兄们,这是不应当的!”这种奇形怪状,尤其在基督徒中,是不能容忍的,必须用尽一切方法予以根除。

- 3:11 泉源能从一个出口发出甜苦两样的水吗?

- 3:12 我的弟兄们,无花果树能生橄榄吗?葡萄树能结无花果吗?咸水也不能流出甜水来。

雅各为使他的信友深信妄用舌头的不智,遂从自然界举出三个实例,以证明他所说的不误。第一:以泉源作例:“泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗?”,绝对不可能;从同一泉眼里决不能同时或先后涌出两种水来,只能或涌出甜的或涌出苦的。第二:以巴勒斯坦人所共知的树木作例:使徒亲切的说:“我的弟兄们,无花果树能生橄榄吗?葡萄树能结无花果吗”(马太福音7:16、17)?断乎不能。树只能按本性结出一种果实。第三:以海水作例:“咸水里也不能发出甜水来,”海或咸泉也不能生出甜水,只能供给咸水。雅各虽没有明下结论,但已含蓄地下了结论:时而赞颂上帝,时而咒诅人的舌头,简直是个违反本性的怪物,在自然界中再找不到一个可与它比拟的:这种奇形怪状是不该任其存在,为使这种丑怪不存在,必须管束舌头,只许它作合法的运用,或赞颂上帝或赞美世人。

从上头来的智慧

- 3:13 你们中间谁是有智慧有见识的呢?他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。

- 3:14 你们心裏若怀着恶毒的嫉妒和自私,就不可自夸,不可说谎话抵挡真理。

从本章13节到5:12,作者似乎有意向其信友施以各种劝戒和训勉,告诉他们应如何寻求真智慧。首先他愿意他们清楚分辨真智慧和假智慧(3:13-18),然后告诉他们真智慧:(一)在于抑制自己的私欲偏情(4:1-12),(二)在于轻视财富(4:13-5:6),(三)在于坚忍一切艰难困苦,希望获得将来的赏报(5:7-12)。13、14两节可视为如何分辨真智慧和假智慧一段的小引。雅各问说:“你们中间”即在读者中,“谁是有智慧有见识的呢”,即言谁是认识上帝和人间事理的人?恐怕读者中有许多人,尤其那些热中于教师之职的人,要争先恐后的说:“我是。”使徒立即训示说:谁若真有智慧,就不该只说而不作,反而该“用好品行”,示范的生活,“他就当在智慧的温柔上显出他的善行来”,见17节及注。雅各说完这些话,似乎愿由其中引出一个结论来,遂直接向那些没有这种温和,却想自己是智慧的人说:“你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争,”就是说:嫉妒你们的近人,与人纷争不睦,那么“就不可自夸”你们有真智慧;若不然,就是撒谎,就是相反真理。因为凡怀着嫉妒的人,决不会诚心寻求别人的好处;事不出于诚心,那就是违反真理;为此使徒结论说:“也不可说谎话抵挡真道。”

- 3:15 这样的智慧不是从上头下来的,而是属地上的,属情欲的,属鬼魔的。

- 3:16 在何处有嫉妒、自私,在何处就有动乱和各样的坏事。

雅各现在给读者辨别真智慧和假智慧。他在1:5已经谈及真智慧对基督徒的重要,且说过只有上帝能赏赐人真智慧;为此他在这里指责那些冒充有真智慧的人道:你们所称的“这样的智慧不是从上头来的”,即不是从上帝而来的真智慧(见1:17),而是“属地的”,即是从世界来的智慧(故非真智慧,参阅便西拉智训1:1);是“属情欲的”,即依赖因罪恶堕落的人性,而未受到超性光照的智慧(哥林多前书2:14);是“属鬼魔的”,即受之于魔鬼的智慧,因此与那从上帝来的真智慧完全相反。雅各在16节证实他在14节所说过的话:“何处有扰乱和各样的坏事”(哥林多前书3:3),哪里便不能有真智慧;哪里没有真智慧,哪里便有争执和破坏和平的种种罪行,因为真智慧是和平的,良善的等等,见下注。

- 3:17 惟独从上头来的智慧,先是清洁,后是和平、温良、柔顺,满有怜悯和美善的果子,没有偏私,没有虚伪。

- 3:18 正义的果实是为促进和平的人用和平栽种出来的。

17、18两节即是描述真智慧的特质及其效果:“从上头来的”的真智慧:第一:该是“清洁”,即无瑕的(1:27);第二:该是“和平”,就是不仅避免任何口角纷争,而且还和解仇人,致力推行和平的工作(马太福音5:9):第三:是“温良”,即待人谦和,宽厚大方;第四:是“柔顺”,即顺从人意,不固执己见(按拉丁通行本多“乐善的”一句,看来是“柔顺的”一句的另一译文);第五:是“温良柔顺”,即慈善为怀,乐善好施(见13节,1:27);第六:是“没有偏见”,即对人一视同仁,不厚此薄彼(2:1-4);第七:是“没有假冒”,就是作事坦白,不求取悦于人,只求取悦于洞察一切,不能受骗的上帝。使徒在18节,沿用旧约智慧书的惯例,用一句话或一句格言,结束有关真智慧的论题。全句的正确主词仍是智慧,虽然未再提出。智慧“是在和平中种植的”,结出的果实是“义”(希伯来书12:11)。这果实只是给那有真智慧的人结出的,因为他们是缔造和平的人,是致力于调解不睦,扩展和平于人间的人。所以他们所收获的即是今世的平安和来世的荣福(1:12;马太福音5:9)。