雅各书 第1章 概览

问候

- 1:1 上帝和主耶稣基督的仆人雅各问候散居在各处的十二个支派的人。

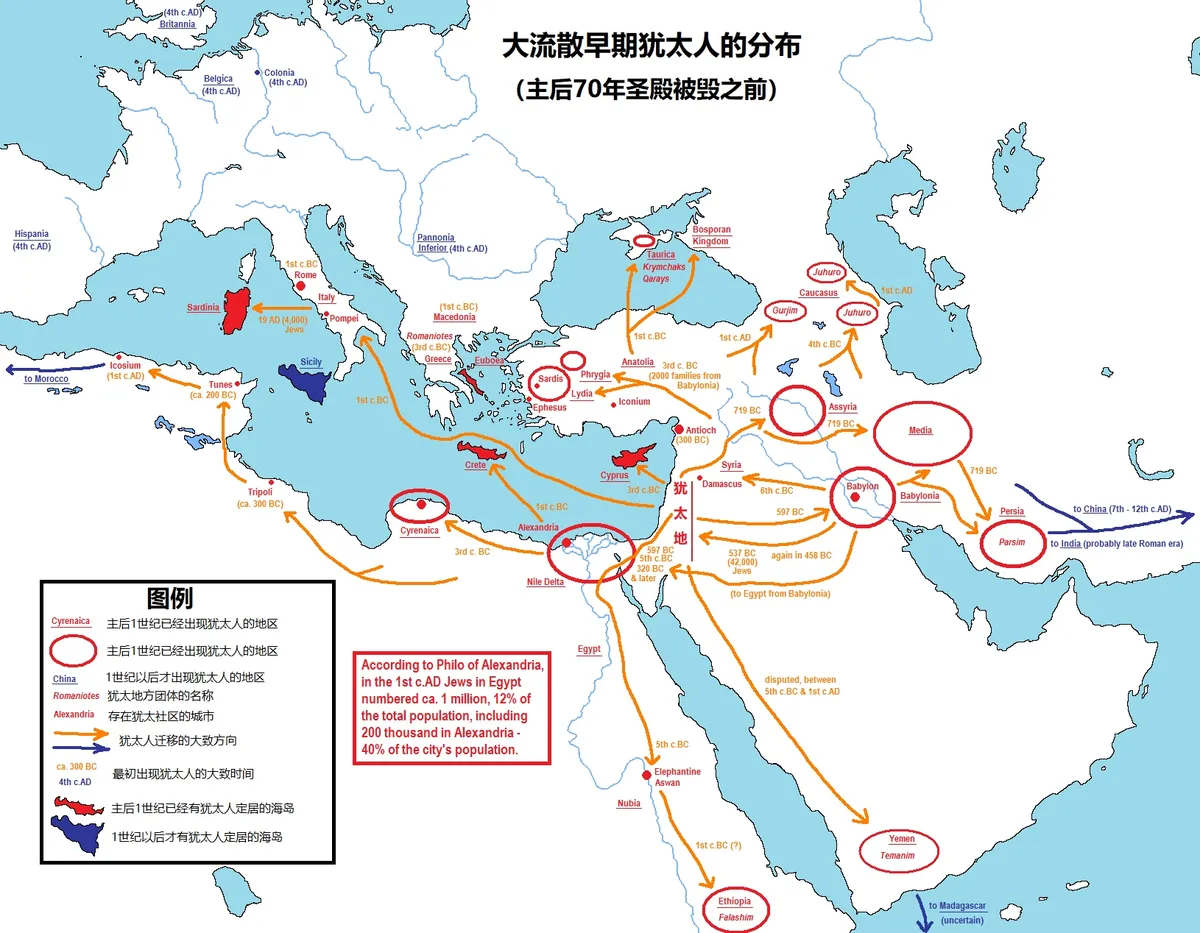

上图:主后70年之前犹太人在罗马帝国和帕提亚帝国的分布。每年的逾越节、五旬节和住棚节,都有许多各地的犹太人回到耶路撒冷过节。主耶稣复活之后的五旬节当天,各地到耶路撒冷过节的人中有三千人信主(徒二41),此后「主将得救的人天天加给他们」(徒二47)。这些门徒把福音带回本地,有犹太人的地方,就有福音传到那里。

首节是当时书扎往还开端时所常有的致候辞:其中包括写信人的姓名和身份,以及收信人,和问安致候的话(见使徒行传15:23;罗马书1:1等处)。本书信的致信人即是雅各:这位雅各,即是主的兄弟,耶路撒冷的主教使徒小雅各。收信人为“散住十二个支派之人”,是指散居于巴力斯坦附近地区,如叙利亚、基利家和基仆洛的犹太归化者。本书信首的致候辞甚为简单,是希腊人写信的普通格式,其原意本为“祝某某愉快”(chairein),后成了普通问候语(约翰二书10,11)。参见使徒行传15:23,23:26。

信心和智慧

- 1:2 我的弟兄们,你们遭受各种试炼时,都要认为是大喜乐,

- 1:3 因为知道你们的信心经过考验,就生忍耐。

- 1:4 但要让忍耐发挥完全的功用,使你们能又完全又完整,一无所缺。

雅各深知自己的收信人,因身为基督徒,饱受各种患难,就立意要抚慰他们,叫他们从成全的观点上来看患难,叫他们记得,几时为爱上帝的缘故,甘心乐意忍受这些患难,这患难为他们就有莫大的好处,因为患难在上帝手中是使人成全的工具:这即是2-12一段的大意。使徒首先称自己可爱的信友为“我的弟兄们”,这种甘饴的称呼(本书用了十五次之多),已该使这些从犹太教归化而侨居在外的基督徒充满喜乐,因为他们应该感觉到自己与使徒圣雅各实有双重的“弟兄”之谊:一因为大家同属犹太民族,都是雅各的后裔(罗马书9:3);二由于信仰基督,都在基督内获有同样的名分(彼得后书1:1),实在与使徒成了弟兄。随后使徒即进入正题说:若是信友为了信心的原故而陷于试炼之中,即落在“患难”里(希腊原文“患难”称作“试炼”。“试炼”,就是为考验他们的信心和德行),就理当喜欢,甚至应把这些患难视为成全、完备、美满喜乐的原由(马太福音5:11、12;彼得前书1:6,2:12等);因为他们由对基督的信仰应该“知道”这些患难是为试验他们的信心,考验他们对福音是否是完全、真实、稳固的信徒。如果信友经得起这种“试验”,他便有“忍耐”,在逆境中能够站稳。使徒再劝告信友在“忍耐”中又必须有“成功”,也就是完美的实行,就是说必须有十全十美的信仰表现,使基督徒的坚忍充分发展,以达到全与上帝圣意相协调一致的境界:这样才算是有理想和成全的坚忍。谁若达到这种境界,就是“成全、完备,毫无缺欠”的人。“毫无缺欠”,是谓那些在苦难中为基督能坚忍的基督徒,已达到基督徒的成全地步,为他不再缺少什么了。如此说来,谁遭受这样的患难,能不喜乐呢?

- 1:5 你们中间若有缺少智慧的,该求那厚赐与众人又不斥责人的上帝,上帝必赐给他。

- 1:6 只要凭着信心求,一点也不疑惑;因为那疑惑的人,就像海中的波浪被风吹动翻腾。

- 1:7 这样的人不要想从主那裏得到甚么。

- 1:8 三心二意的人,在他一切所行的路上都摇摆不定。

同时使徒也深知,要喜欢接受一切患难,为贪爱舒适的人性实在不是一件容易的事;他也知道,如果没有天上的“智慧”(见3:15-17),在人内心教导人乐于忍苦,谁也不能乐于忍苦,为此他接着说:“你们中间若有缺少智慧的,应当求那厚赐与众人、也不斥责人的上帝”,因为上帝是一切智慧的泉源(便西拉智训1:1 智慧都是从主那里来的、且永远与主同在。),是一切美善的施与者(17节)。若我们恳切祈求上帝,一定会得到我们所急需的,因为上帝是“厚赐与众人、也不斥责人”的上帝。人向人有所要求,有时会受到谴责(便西拉智训20:15,41:28),但上帝决不会这样,他是最慷慨至仁慈的:人不论向他求什么,“主就必赐给他”(马太福音7:7;路加福音11:9),何况向他求为忍苦所必需的这种“智慧”,他更要赐给求他的人了。不过从我们人这方面来说,若我们求什么,就必须有依恃的“信心”(马太福音17:18,21:20-22,马可福音11:23等),尤不可犹豫怀疑(6节)。雅各在此以高度的想像力描写那些在祈祷中怀疑的人所有的波动状态说:这样的人“就像海中的波浪”,被风吹动,忽上忽下翻腾不已。在这种情况下祈求的人,不必期待“从主那里得什么”,因为他的作法现示他是“心怀二意的人”,因为一方面祈求上帝,一方面又对上帝没有依靠心,所以“在他一切所行的路上都没有定见”(就如喝醉酒的人行路,东倒西歪不直直地走路);他的祈祷决不能称为祈祷,而只是在欺骗自己,因为怀疑已使他的祈祷失却了效能。

贫穷和富有

- 1:9 卑微的弟兄要因高升而夸耀,

- 1:10 富足的却要因被降卑而夸耀,因为富足的人要消逝,如同草上的花一样。

- 1:11 太阳出来,热风刮起,草就枯干,花也凋谢,它美丽的样子就消失了;那富足的人在他一生的奔波中也要这样衰残。

作者在此处又回到全段的主题:信友在任何患难中所应该感到的喜乐。在9节他向贫苦的基督徒发言。在10节向富有而忍受贬抑的基督徒说话。众人住基督内都是“弟兄”,众人都有可夸耀的。“卑微的弟兄”,即指忍受贫苦的基督徒。穷人在世人眼中,地位虽卑微可轻,可是他“升高,就该喜乐”,即言,要因自己成为上帝的儿子,基督的弟兄并天国的承继人的高位而感到荣耀(2:5)。初期的基督徒中虽然也有富有的人,但大多数却是贫穷的人(哥林多前书1:25-31)。这些贫穷的基督徒却实有可夸耀和庆幸之处,因为他们的地位在上帝眼中超过了世俗一切的地位。像这样的夸耀决不是骄傲,更不是虚荣,因为他们所夸耀的不是自己的功行,而是上帝的慈善。“富足的”,即指那些富有物质财产的基督徒,要因自己的“降卑”而夸耀,关于此句有不同的解法:有些学者以为此处用的是讽刺语,讽刺富人如果不是好基督徒,就应该在上帝前羞愧自己的可怜地位;有些学者以为此处不是指基督徒,理由是雅各没有称他为“弟兄”,因此更好说是指迫害基督徒的富人(2:6、7);不过就文义而言,似乎此处应该是指富有的基督徒,使徒叫他不要因财富而夸耀,却“富足的降卑,也该如此”,就是不要忘记自己是个人,是个软弱可怜的人;不但财富在主的眼中不算什么,就是富人的处境也是虚幻的,好似昙花一现,今天有,明天就没有了:“因为他必要过去,如同草上的花一样”;所以更好因自己的“降卑”,就是因自己所遭遇的或将遭遇的迫害及患难而夸耀(哥林多前书12:3、9、10)。11节是暗引以赛亚书40:6-8(彼得前书1:24也是引自此处)之意,以花卉随开随落的现象,来象征富人的命运:“太阳出来,热风刮起,”(这热风指来自东方,经过阿拉伯旷野能吹焦一切的热风),将草晒枯了,那么“美容就消没了”。作者以这优美的隐喻,生动描述那花的可怜下场,藉以说明“富足的人,在他所行的事上”,即在他豪华骄奢的行为上,“也要这样衰残”,有如昙花一现堪悲的收场。

考验和试探

- 1:12 忍受试炼的人有福了,因为他经过考验以后必得生命的冠冕,这是主应许给爱他之人的。

13节是全段的结论。雅各用闪族的回笔法,再反折2节所表达的思想。“忍受试探的人是有福的”,即是信仰基督而忍受患难的人是有福的:这是“登山宝训”真福八端的回声(马太福音5:10-12;路加福音6:22、23)。此处也指出所以获得这真福的理由:是“因为他经过试验以后”,在甘心忍受了这种患难之后,必要得到“生命的冠冕”。就是得到超越一切的天上永生(哥林多前书9:25;提摩太后书2:5,4:8;启示录2:10)。上帝既然“应许”了,到时必实践他的许诺,将这花冠赏给那些“爱他之人”;所以由上帝手中领受这赏报的唯一条件是爱上帝,因此为使忍受患难有功劳,必须为爱上帝而忍受一切患难(哥林多前书13:3)。

- 1:13 人被诱惑,不可说:「我是被上帝诱惑」;因为上帝是不被恶诱惑的,他也不诱惑人。

- 1:14 但每一个人被诱惑是因自己的私欲牵引而被诱惑的。

- 1:15 私欲既怀了胎,就生出罪来;罪既长成,就生出死来。

作者在第一段内指出一般患难及试探的益处(2-12节),现在在13-16节一段又提出另一种试探,即陷人于恶的诱惑。有人说连诱惑也是从上帝来的,作者一开始便立即排斥这种亵渎性的错误说:“人被试探,不可说:我是被上帝试探”。这训示为说希腊语的收信人尤其需要,因为“peirazo”这一动词,在希腊文能有两个意义:一是指探查试验某人的德行、忠信和服从(如创世记22:1:“上帝要试验亚伯拉罕”);一是指诱人作恶。这动词的第二意义决不能用于上帝:一是“因为上帝不能被恶试探”,上帝是圣善,绝没有倾向于恶的可能;二是因为“他也不试探人”,上帝不能诱惑人作恶犯罪(便西拉智训15:11-13),因为上帝原憎恨罪恶(所罗门智训14:9;便西拉智训12:3、7);诱人于恶乃是相反上帝的本性。我们受诱惑作恶的根由,是由于我们每人有“私欲”,向恶的堕落倾向。这向恶的堕落倾向是由原罪而来的,连在领洗以后,仍还依然存在。这私欲本来不是罪恶,不过它是来自罪恶,且引人陷于罪恶(见罗马书6,7)。我们受诱惑是为私欲“牵引诱惑的”:“牵引”与“诱惑”二动词,在希腊原文原指猎人或渔夫引兽出穴诱鱼吞饵的行为;希腊作者遂借用这字眼来指示坏女人引诱男人入彀的技俩;按作者的意思,私欲对我们作的也正是如此:它将邪恶的企图提示给我们,勾引诱惑我们犯罪;不过几时我们不同意,在我们方面便没有任何罪过。但是人若不抵抗,反而停留在对恶事的快乐上,那时私欲便同人的意志相勾结而“怀了胎”,若再加以完全同意,“就生出罪来”。如果这人在大事上犯了罪。那么他将有怎样的命运呢?答案是:“罪既长成,就生出死来。”灵魂的死亡,即是不悔改的罪人所应受的永死或永罚(启示录20:6、14)。由此可以看出第一段的结论(12节)与这第二段的结论(15节),是前后相对的:第一段的结论是:基督徒的智慧、忍耐与恒心、“生命的冠冕”;第二段的结论是:私欲、因同意而跌倒、罪恶、永远的“死亡”。我们在此应该注意,作者不是不知我们也能受魔鬼(4:7)和世俗的诱惑,他所以只提及“私欲”,是因为诱惑无论来自魔鬼或世俗,最后导致罪恶,总必经过或是利用我们的私欲作为媒介。

- 1:16 我亲爱的弟兄们,不要被欺骗了。

- 1:17 各样美善的恩泽和各样完美的赏赐都是从上头来的,从众光之父那裏降下来的;在他并没有改变,也没有转动的影儿。

- 1:18 他按自己的旨意,用真理的道生了我们,使我们在他所造的万物中成为初熟的果子。

雅各为要使读者对上述导人于恶的诱惑不是来自上帝一事,懂得十分清楚,毫不怀疑,便在16-18节一段内声称:上帝是诸善之源,是使我们重生的恩主。因此他说:“我亲爱的弟兄们,不要看错了。”意思是说:我上面所说的一切,都是实情,若另作解释,便是绝大的错误。圣使徒已称自己的信友为“我的弟兄们”(2节),此处再加上“亲爱”二字以表示他对收信人的特别钟爱(1:19,2:5)。“各样美善的恩赐”一句,即言上帝所赏给我们的一切都是美好的;“各样全备的赏赐”,都是从上,从众光之父降下来的:雅各此处声称:我们的一切好处,“一切完善的”道德上的美善与成全,都是从“上”,从上帝那里来的(约翰福音6:32、33;宗14:17等),是天父从上给我们赐下这一切完美的恩赐(例如智慧之恩,参阅3:15、17)。“众光之父”一句,照字面的意义,是指星辰之父或创造者(参阅创世记1:7、14-19;耶利米书4:23;诗篇136:7-9;便西拉智训43:1-9);就寓意而言,则等于“至光明的父”,因为上帝是各种光明(包括自然界、伦理界以及超性界的光明)的泉源和由来(以赛亚书60:19;诗篇119:5;约翰一书1:5)。本处看来应按寓意解。在上帝那里“没有改变,也没有转动的影儿”:星宿:日、月、星辰,因转动便生阴影,一个将一个的光遮蔽起来,便生蚀晦;但上帝决不是这样,他是光明之源,常是极明亮的(便西拉智训24:6;约翰福音1:9),连在他对我们的慈爱上,常是一样不变的。作者以上帝所赐的救恩,是上帝对基督徒,尤其对犹太归化者表示慈爱的最大标记。上帝“用真道生了我们”,赐给了我们恩宠的生命,使我们因这生命成了他的子女(约翰福音1:13;约翰一书3:9;彼得前书1:3、23)。上帝把这超性生命传给基督徒的方式或工具,是用“真道”,即福音的宣讲(以弗所书1:13;歌罗西书1:5;彼得前书1:23-25);目的是使他们成为“万物中好像初熟的果子”:此处“万物中”一定是指人类(谷16:15),但“初熟的果子”是指什么?有些学者主张是指一切基督徒,因为基督徒在人类中,高贵得有如初熟的果实;有些学者却认为由于希腊原文中有“我们”一词,“初熟的果子”应该仅指犹太基督徒,因为是他们首先接受了信心,他们的归化无异是福音宣讲所产生的最丰收成的最初收获(罗马书11:16;哥林多前书16:15)。以后一说为是。

听道和行道

- 1:19 我亲爱的弟兄们,你们要明白:你们每一个人要快快地听,慢慢地说,慢慢地动怒,

- 1:20 因为人的怒气并不能实现上帝的义。

在19-25节一段内,使徒描写人对真理之言所应有的责任。作者在此假定读者已深知上帝藉真理之言所赐予基督徒的莫大的重生之恩,可是使徒再劝告他们说,你们也该知道我们对这真理之言有的是什么本分。第一个本分是:“你们各人要快快地听”,信徒应如同一个勤谨的学生,留神并爽快地聆听信心的传报和教会的道理(罗马书10:17);至于教训别人,务必小心“慢慢地说”(3:1),尤其应“慢慢地动怒”,因为好怒善妒的人(3:14),“因为人的怒气并不成就上帝的义”,不能行上帝眼中视为正义的事。雅各的这些话,是根据旧约传道书4:17,5:1,7:10;箴言29:20、22;便西拉智训5:13等处的经义,作为格言说出来的。

- 1:21 所以,你们要除去一切的污秽和累积的恶毒,要存温柔的心领受所栽种的道,就是能救你们灵魂的道。

第二个本分是接受并忠诚遵守真理之言(21节)。为妥善承受真理之言,必须先除去一切阻碍:“脱去一切的污秽”,像穿新衣前先脱去肮脏的衣服一样。所说“盈余的邪恶”,即以往生活中尚存的各种坏习惯(彼得前书2:1、2;歌罗西书3:8;以弗所书4:22、25)。这样便能“存温柔的心”,平平安安“那所栽种的道”,即18节所提上帝用以生我们的“真道”。这“真道”在归化的时候便种在新基督徒的心里(马太福音13:8;彼得前书1:23),为此作者继续说:这圣言“能救你们灵魂的道”,因为它有这种本能(罗马书1:16;以弗所书1:13),只要人予以合作,忠实保管,便会结出丰盛的果实来(马太福音13:23)。

- 1:22 但是,你们要作行道的人,不要只作听道的人,自己欺骗自己。

- 1:23 因为只听道而不行道的,就像人对着镜子观看自己本来的面目,

- 1:24 注视后,就离开,立刻忘了自己的相貌如何。

- 1:25 惟有查看那完美、使人自由的律法,并且时常遵守的,他不是听了就忘,而是切实行出来,这样的人在所行的事上必然蒙福。

第三个最大的本分就是见诸实行(22-25):“只是你们要行道,不要单单听道。”这劝告虽已见于旧约(如申命记30:8;以西结书33:31、32),且为耶稣基督屡次所重述(马太福音7:24;路加福音6:47-49,8:21;约翰福音13:17),但一再予以强调,显然是必要的,免得有人以为听了上帝的话,或领受了信仰就够了。如果有人这样想,那就是“自己欺哄自己”,“就像人对着镜子看自己本来的面目”,随照随忘一样。所以如果一个人照镜子时,看见自己脸上有污点,却不将它除去,这种人实在糊涂;那么,在神修的观点上看,也是这样。为此,作者在25节从物质的镜子说到精神的镜子,并将那糊涂的人和明智的人作一对比而结论说:“惟有详细察看那全备、使人自由之律法的”(“全备”是对不完美的摩西律法而言,见希伯来书7:19;“使人自由”是谓只有福音法律给人带来了真自由,见罗马书8:1-4),“并且时常如此”的人(约翰福音8:31、32),就是看了法律,常牢记法律的话,“不随听随忘,却实际力行的”,使自己的生活与福音的道理一致,而不像那照镜子的随照随忘的人,“人既不是听了就忘,乃是实在行出来”,必要得到天上的永福。这道理与基督那“却还不如听上帝之道而遵守的人有福”训言(路加福音11:28),全然相合。

- 1:26 若有人自以为虔诚,却不勒住自己的舌头,反欺骗自己的心,这人的虔诚是徒然的。

- 1:27 在上帝-我们的父面前,清洁没有玷污的虔诚就是看顾在患难中的孤儿寡妇,并且保守自己不沾染世俗。

26、27两节仿佛是以上道理的实地应用。作者愿从消极(26节)和积极(27节)两方面给自己的信友指出真正的虔诚何在。在19节他说人该“慢慢地说”,现在他说:“若有人自以为虔诚”,认为自己的虔诚已表现在实际的生活上,“却不勒住他的舌头”,常犯毁谤、诬告、亵渎等罪(3:8-10,4:11),即是“欺骗自己的心”,是用虚妄的幻觉来欺骗自己,“这人的虔诚是虚的”。因为他虽然外面作出一些虔诚的动作,但是却不按虔诚的命令行事,还犯罪违背上帝的诫命(提摩太后书3:5)。反过来说:“清洁没有玷污的虔诚”,真实、诚恳而没有丝毫玷污的虔诚(谷7:20-23),即在于“看顾在患难中的孤儿寡妇”。怜恤救助有急需及“患难中”的人,是旧约先知所讲(以赛亚书1:17,58:5-7;耶利米书7:5-7;以西结书22:6-9;但以理书4:24;撒迦利亚书7:9、10等),尤其是吾主耶稣所特别教训的道理(马太福音25:31-46)。孤儿寡妇由于他们在社会上的可怜处境,时常被视作堪受更大同情的人;圣教会从起初就保护救助穷人(加拉太书2:10),特别关心孤儿寡妇(使徒行传6:1,9:39;提摩太前书5:3-16)。雅各使徒为反对无行动表现的假虔诚,在此特别用救助孤寡为例,提出行慈善的事,做真敬爱上帝的必然凭据(约翰一书4:20、21)。虔诚的另一凭据,是“保守自己不沾染世俗”,不沾染世俗的污浊和不洁;“世俗”在此是指统治世界的坏人,支配世界的邪恶主义和淫佚的风俗(约翰一书2:16)。总之,雅各把对人对己的爱德本分说成真宗教虔诚的要素,至于人对上帝的本分,他却只字未提,因为他已假定他的收信人都知道这事,在他的收信人中没有一个人认为这事是不必要的(参见弥迦书6:8)。