使徒行传 第20章 概览

保羅再次訪問馬其頓和希臘

- 20:1 騷亂平定以後,保羅請門徒來,勸勉了他們,就辭別他們,往馬其頓去。

暴动平息后,该犹及亚里达古也获得了自由(参阅19:29);但在保罗看来,危机并没有过去,反而显得更为严重(参阅哥林多后书1:8),致使他不得不临时改变预定的计划(见前章的内容),决定提前离开以弗所城。于是便将“门徒”叫来,劝勉鼓励他们在信德上恒心忠勇。坚持到底。随后,便与他们致候告别,起程往马其顿去了。今从哥林多后书2:12得知,保罗从以弗所到了特罗亚(大概是由陆路去的),是为在那里等候提多带来哥林多教会的消息,只因他提前早到了,没有找着提多。他心里又急于知道哥林多教会的状况,不能再等了,便乘船往马其顿。在那里终于遇见了提多,知道了久已渴望的好消息。上述诸事都是在57年五六月间发生的(参阅哥林多后书7:5-7)。

- 20:2 他走遍那一帶地方,用許多話勸勉門徒,然後來到希臘,

保罗走遍了马其顿的一带“地方”(一定也巡视了腓立比、帖撒罗尼迦及庇哩亚),是为“许多话”勉励鼓舞自己的教友。哥林多后书即在此时写成的;他的以利哩古之行(见罗马书15:19),可能也是在此时;他给加拉太人的信,大抵也是这次传教末期(57年底)写的。以后保罗(似乎是由陆路)南下希腊(希腊一词在全部新约内仅见此处),就是来到了亚该亚,停居于哥林多。在哥林多时,他寓居于自己的老教友(参见哥林多前书1:14)该犹家里(参阅罗马书10:23)。大约即在此时,保罗写了他的致罗马人书,时在58年初。

- 20:3 在那裏住了三個月。他快要坐船往敘利亞去的時候,猶太人設計害他,他就決定從馬其頓回去。

保罗在亚该亚“住了三个月”,便准备乘船回叙利亚,以便上耶路撒冷去,他已为耶路撒冷教会捐了一笔巨款(见哥林多前书16:1-4;哥林多后书8:1-15;罗马书15:25-27)。可是当他临上船前,有人(大概这人是个基督徒)告诉他,说是哥林多的“犹太人设计要害他”,就是大概要在他上船时候将他杀掉,或在航程进行中把他投到海里,因此保罗改变了原定的汁划,遂由陆路往马其顿。然后再由此返回耶路撒冷,不乘船往叙利亚去了。

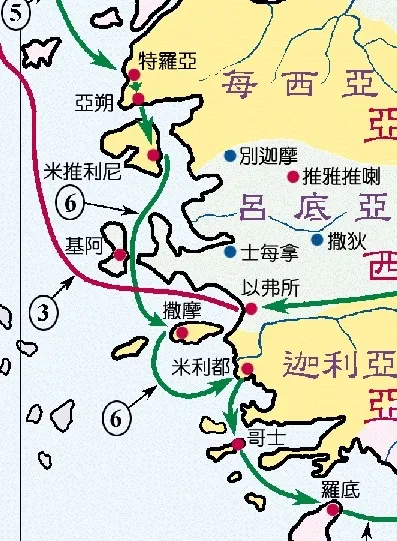

上图:保罗从以弗所到马其顿、希腊(徒二十1-2),然后从腓立比坐船回亚细亚的特罗亚(徒二十6)。

- 20:4 同他到亞細亞去的,有庇哩亞人畢羅斯的兒子所巴特,帖撒羅尼迦人亞里達古和西公都,還有特庇人該猶和提摩太,又有亞細亞人推基古和特羅非摩。

这样一来,路程自然远得多了,但保罗途中并不孤独,有4节所提及的属各处教会的七位旅伴陪他同行。这七人是:马其顿的庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特,帖撒罗尼迦人亚里达古和西公都,吕高尼的特庇人该犹,吕高尼的以哥念人提摩太,还有议院省亚细亚教会的推基古和特罗非摩。其中提摩太及亚里达古二人,已在16章与19章之中先后提及过了;所巴特大约与罗马书16:21所提及的所西巴德同为一人;关于推基古,从歌罗西书4:7,以弗所书6:21得知,日后将保罗写给歌罗西人及以弗所人的书信带去的就是他;此外,在提多书3:12,提摩太后书4:12也曾提过他;关于特罗非摩,除此处外,还见于21:29,和提摩太后书4:20;至于色贡多及该犹,一无所知(参阅前章注十八)。

- 20:5 這些人先走,在特羅亞等候我們。

- 20:6 過了除酵節的日子,我們從腓立比開船,五天以後到了特羅亞,和他們相會,在那裏住了七天。

保罗在七位旅伴陪同下从哥林多(一定经过庇哩亚及得撒洛尼)到了马其顿。这七人中有几个人(大概是4节提及的最后两人,即亚细亚人提希苛及特罗非摩),可能到了腓立比后没有留停,便立即继续前行,先到了特罗亚,其余的人则在腓立比过了“无酵节”即巴斯卦节(58年三四月间)。此处又出现了复数第一人称“我们”一词,由此并由许多详细的叙事上,可知6-16节所叙的事,路加定然在场。无酵节既过,保罗便同路加以及其余的旅伴“从腓立比”即从腓立比的尼亚坡里的港口(见16:11)“启航”,因风不顺,行了五天(前次仅两天,见16章),才到了特罗亚。保罗一行人(包括先到者在内)在这城里逗留了一个星期。

保羅最後一次訪問特羅亞

- 20:7 七日的第一日,我們聚會擘餅的時候,保羅因次日要起行,就為他們講道,直講到半夜。

- 20:8 我們聚會的那座樓上有好些燈火。

- 20:9 有一個少年,名叫猶推古,坐在窗口上,沉沉入睡。保羅講了多時,少年睡熟了,從三層樓上掉下去,扶起來時已經死了。

在特罗亚居留的最后一天,发生了一桩惊喜的事件(7-12),路加将这事件经过的细小节目也都描述出了。“七日的第一日”即主日天(按希伯来的算法,一周的第一天从安息日晚上开始)已开始了,这天夜里,保罗及其随伴和基督徒齐集一处,行擘饼礼,即举行圣体圣事(参阅2:42、46,16:34,27:35)。使徒因为第二天要走,觉得有许多话要说,便把话拉长“直讲到半夜”。路加故意在此提及“聚会的那座楼上”点着“好些灯烛”,大概是为驳斥那些毁谤基督徒惯常在夜间聚会,以便在黑暗中图行的荒谬之谈。有个青年名叫犹推古(意指有福气的),坐在窗台上(一定是厅内人满,遂找到了这个又高又不挤的好地方坐下),时夜已深,保罗还在长谈中,他逐渐“困倦沉睡”,身子一斜,失去平衡,“就从三层楼上”跌下,立时跌死了。

- 20:10 保羅下去,伏在他身上,抱着他,說:「你們不要慌亂,他還有氣呢!」

当时厅中的人必大为惊惶,“保罗下去,”就如当日以利亚(列王纪上17:21)和以利沙(列王纪下4:34)所行的一样,“伏”在尸体上,抱住死者,将死者复活了。随后,又像吾主耶稣当日在同样的光景中所行的一样(参阅马太福音11:23;马可福音5:39)。安慰在场的人说:“你们不要发慌,他的灵魂还在身上。”

- 20:11 保羅又上樓去,擘餅,吃了,再講了許久,直到天亮才離開。

- 20:12 他們把那活過來的孩子帶走,大家得到很大的安慰。

保罗态度镇静,全像没有发生什么事一样。他一心念念不忘的是圣体圣事中断的大事,遂再上楼,继续举行圣体圣事,自己领了圣体,也给别人送了圣体,这才完成了分饼礼。之后再向众人热切致词,“直到天亮。”动身时刻既到,乃出厅登程就道。

從特羅亞到米利都

- 20:13 我們先上船,起航往亞朔去,想要在那裏接保羅;因為他是這樣安排的,他自己本來打算要走陸路。

主日清晨,这一行人分作两批出发:一批人(其中有路加)乘船先行;保罗及另一批人则“步行”(按“步行”原文作pezeuein,也可解作乘车而行,总之不是乘船去的)。至于保罗一行,为什么不乘船去,不得而知。亚朔在特罗亚之南,相距约四十公里,乘船当然比步行快,因此乘船的一批,必预在亚朔等候陆行的一批。

- 20:14 他既在亞朔與我們相會,我們就接他上船,來到米推利尼。

保罗一行人在亚朔上了船,于是全队人员又会合了,沿海岸南行,到了来兹波斯岛(Lesbos)的首城“米推利尼”。似乎他们曾在米推利尼登过岸。

- 20:15 我們從那裏開船,第二天到了基阿的對岸;再下一天,在撒摩靠岸,又過了一天,到了米利都。

由米推利尼继续航行,第二天“到了基阿的对面”,就是从基阿前经过。第三天向撒摩岛去。若D卷所说属实,还在撒摩岛对面的陆地小港“特洛基良停留”过。第四天抵达米利都(见后)。

- 20:16 因為保羅早已決定要越過以弗所,免得在亞細亞躭延,他急忙前行,假如可能的話,在五旬節前能趕到耶路撒冷。

16节可视作一句插语,路加有意在此指明保罗之所以不去以弗所,是因为“假如可能,在耶路撒冷过五旬节日。”若在以弗所下船,势必耽搁时日,现在时间既已紧迫,只有不去以弗所才不至有碍于自己原定的计划。保罗能否随意指使该船的行止?我们不必深究。大概是保罗在事前特选了这只不在以弗所停泊的船,以免“耽延”。

保羅向以弗所長老講話

- 20:17 保羅從米利都打發人往以弗所去,請教會的長老來。

米利都是以弗所以南的一个港口,相距约有六十公里,因此保罗及其旅伴至少该在米利都逗留三四天。以便遣人去请以弗所教会的“长老”来会晤听训。关于选任以弗所教会长老一事,路加在使徒行传虽只字未提,但他们之被保罗立为该城长老,正如前已述及的例子(见14:23,15:2),却是很明显的事。这些长老,在28节也叫作“监督”,原来“长老”与“监督”那时还是个同义字,泛指负监督之责而集体管理教会的首领们。

上图:保罗从特罗亚步行到亚朔,再乘船经过米推利尼、基阿、撒摩到米利都,然后请以弗所教会的长老来。

- 20:18 他們來了,保羅對他們說:「你們自己知道,自從我到亞細亞的第一天,我怎樣跟你們相處,

- 20:19 怎樣凡事謙卑,以眼淚服侍主,又因猶太人的謀害經歷試煉。

- 20:20 你們也知道,凡對你們有益的,我沒有一樣隱瞞不說的,或在公眾面前,或在每一個人的家裏,我都教導你們,

- 20:21 不論猶太人和希臘人,我都已證明他們當在上帝面前悔改,信靠我們的主耶穌。

长老们到了,使徒便开始向他们恳致牧训。这篇牧训的真确性无人怀疑,一来因为是其时身临其境的路加(虽然未用复数第一人称来叙事),必将其大略,笔之于书;二来,这篇牧训与保罗写的书信(尤其内容相似的几封信如提多书和提摩太书信)有很多关连之处,可资参证。这篇牧训分作二段:第一段:纵然危险重重,保罗还是要去耶路撒冷(18-24)。使徒向长老们致词从回忆开始。他先使长老们回忆他在“亚细亚”议院省为主服务的整个期间,怎样跟他们相处:用谦卑、眼泪以及所受的试探来服事上主,就是说,他为了传播福音,荣主救人,甘愿自谦自卑;当他不得已而责罚迷途亡羊时,总是流着泪并怀着沉痛的心情;每当他要展开使徒事业的宏图时,犹太人便从中掣肘多方为难,但他为了服事上帝都一一忍受了。对于这些试探,对于这些磨难,路加在宗虽一字未提,但我们可从保罗在以弗所时(见哥林多前书4:11-13,15:32)或稍后(参阅哥林多后书1:8、9;罗马书16:3、4)写的几封信上看到许多例子。保罗大智大勇,困难当头,决不畏缩;只要是“有益的”,总不隐讳,不是公开地(如在推喇奴的学校里,见19:9、10),便是一家一家地去讲福音:吁请“犹太人及希腊人”即外教人,悔改归化,信仰基督。

- 20:22 現在我被聖靈催迫( [ 20.22] 「催迫」:原文直譯「捆綁」。)要往耶路撒冷去,雖然不知道在那裏會遭遇甚麼事,

- 20:23 但知道聖靈在各城裏向我指證,說有捆鎖與患難等着我。

- 20:24 我卻不以性命為念,只要走完我的路程,完成我從主耶穌所領受的職分,為上帝恩典的福音作見證。

保罗现在满怀依恃的心走向危险:虽然“圣灵在各城里”(23)给他指证(大概暗指这次行程末期中得自圣灵的各种启示而言),将有大“患难”及“锁链”,即被捕及监狱在等着他,但他自己对所遇到的是什么事,却不知道。他现在已经“心被捆绑”,就是说受圣灵的内在催迫往耶路撒冷去(22),但他并不害怕,因为几时事关为主耶稣服役,他决不爱惜自己的性命(24)。

- 20:25 「我素常在你們中間到處傳講上帝的國;現在我知道,你們眾人以後不會再見到我的面了。

第二段:善牧的劝言与警告(25-31)。保罗在其牧训的第二段,先说他们将不会再见他的面了,就是说他不再有来以弗所的可能了。但这种想法,证诸提摩太前书1:3及提摩太后书1:18,显然不对;不过这也不足为奇,因为保罗只是估计未来,并不是站在先知立场来预言未来。保罗此时此刻想自己真地不会再来了,长老们也如此相信(参阅38),所以保罗此时所说的话就好比成了他的最后遗嘱一样。

- 20:26 所以我今日向你們作證,你們中間無論何人死亡,罪不在我。

最先,使徒郑重声明自己时常善尽了自己的牧人任务:“于众人的血是洁净的,”意思是说:他的一切努力,都是为了阻止人的灵魂失丧,可是如果在托付给他的人中仍然不幸有人丧失,则此种灵魂死亡,是那人咎由自取,与己无干,因为他应尽能尽的本分都已尽到了。

- 20:27 因為上帝一切的旨意,我並沒有退縮不傳給你們的。

保罗完全献身于传播福音的工作(重申20节之意),把“上帝的旨意”(参阅弗1:11),完全传告给以弗所人了。上帝的一切计划,就是愿众人都因基督而得救。

- 20:28 聖靈立你們作全羣的監督,你們就當為自己謹慎,也為全羣謹慎,牧養上帝( [ 20.28] 「上帝」:有古卷是「主」;另有古卷是「主和上帝」。)的教會,就是他用自己血所買來的( [ 20.28] 「買來的」或譯「救贖的」。)。

长老们所以被“圣灵”立为全群的“监督”(按“监督”一词,原文为“Episcopus”,意即监督或督察员。是为“牧养上帝用自己的血所取得的上帝的教会”,说得明白点,是为管理教会(参阅哥林多前书1:1,10:32,11:22等),正如牧人牧养羊群一样。所谓“买来的”,就是彼得前书2:9、10所说基督的信徒是“被拣选的”,因为这子民是上帝用他圣子宝血的代价获得了的(参阅罗马书8:32)。基督信徒称为取得的子民,信徒的集团即称为取得的教会。“他用自己血”一句,一则说明保罗毫不怀疑耶稣是上帝,为救赎吾人而倾流的血是上帝的血;一则阐明圣父圣子圣灵的“对外活动”(opus ad extra)如救赎等工程,是属圣三所共有的。

- 20:29 我知道,在我離開以後必有兇暴的豺狼進入你們中間,不顧惜羊羣。

- 20:30 就是你們中間也必有人起來,說悖謬的話,要引誘門徒跟從他們。

这劝告为长老们很是需要,因为使徒看的远,逆料得对:在他“离开”之后,将有内忧外患起而攻击教会,内忧有宣传谬论的骗子(参阅提摩太前书1:20;提摩太后书2:17,4:14);外患有“凶暴的豺狼”(大概是指犹太主义保守派而言,保罗曾在多封信中攻击过这一派人。如迦、哥林多前书、哥林多后书、可能罗马书16:17、18所说的也是指这一派)。

- 20:31 所以你們要警醒,記念我三年之久,晝夜不斷地流淚勸戒你們各人。

为此,长老们务须严加警惕,留心提防:为了时常保持这个警觉性,使徒请他们“记住”他“三年之久”在以弗所教会(见前章相关内容)对他们的苦心规劝,以激励他们,免得他的偌大劳苦归于无用。

- 20:32 現在我把你們交託給上帝和他恩惠的道;這道能建立你們,使你們和一切成聖的人同得基業。

第三段:保罗将长老们托付给上帝(32-35)。以弗所的长老们,在他们的慈父保罗去后;并不等于是失了怙恃的孤儿,因为保罗已把他们托付给上帝及其“恩惠的道”即福音了。“这道能建立你们。”即是说上帝能藉着福音引你们在成圣的工作上达于完成的地步,以致你们能跟一切已经圣化的人分享嗣业。

- 20:33 我未曾貪圖一個人的金、銀或衣服。

- 20:34 你們自己知道,我靠兩隻手工作來供給我和同工的需用。

- 20:35 我凡事給你們作榜樣,叫你們知道應當這樣勞苦,扶助軟弱的人,又當記念主耶穌的話,說:『施比受更為有福。』」

保罗将长老付托于上帝之后,又将自己劳动清廉助人的作风告知长老们,以作他们取法的借镜:他没有贪过任何人的“金、银、衣服”即钱财及需用品。我们已知他操作何业(见18章的注释),他常以自己的手糊口为生,从不累及他人,断非贪财好货的犹太主义保守派之流所可比拟,见哥林多前书9:11-18;哥林多后书8:20、21,11:8-12。继续他事业的人,自然也应步他的后尘。此外,如若能力许可的话,还要救助他人。要记得不能自食其力的“软弱的人”(35),就如他也曾为他的同僚的需要而劳动操作一样(34)。为引起长老们对这事的注意,使徒还特别引用了吾主耶稣的一句话:“施比受更为有福,”叫他们谨记勿忘。耶稣的这句话,除此处外,不见于新约他处,可能见于使徒的教理讲授中。

- 20:36 保羅說完了這些話,就和大家跪下來禱告。

- 20:37 眾人痛哭,抱着保羅的頸項跟他親吻。

- 20:38 叫他們最傷心的,就是他說「以後不會再見到我的面」那句話。於是他們送他上船去了。

路加在这篇牧训后,又给我们加插了一个长老们辞别保罗的感人镜头:众人同使徒一起“跪下”祷告,然后哭声大作,长老们哭,保罗也哭(参阅罗马书12:15)。长老们遂“抱着保罗的颈项”,行了圣洁的拥抱礼,并“和他亲嘴”,以作挚爱的表示(参阅哥林多前书16:20;哥林多后书13:12;罗马书16:16;彼得前书5:14)。如果说暂别是痛苦的,那么永别的痛苦更当如何,长老们之特别感到难过伤心,就是这个原因,因为保罗说:“以后不能再见我的面”(25)。保罗召集长老们训话的地方离港口还相当远,众人还想跟他多会晤一时,便一起“送他上船去了”,在那里向他作最后的一次辞别。

上图:保罗第三次传道旅程,在以弗所写了哥林多前书,在马其顿写了哥林多后书,在哥林多写了罗马书:1、保罗从耶路撒冷到安提阿,住了些日子,又经加拉太和弗吕家去坚固众门徒(徒十八23);2、保罗到以弗所传道两年多(徒十九1-40);3、保罗去马其顿(徒二十1);4、保罗走遍马其顿,后到希腊住了三个月(徒二十2);5、保罗从腓立比到特罗亚(徒二十6-12);6、保罗步行到亚朔,再乘船到米推利尼、撒摩、米利都、哥士、罗底、帕大喇、推罗、多利买、凯撒利亚回到耶路撒冷(徒二十13-二十一15)。